Dernière grande partition scénique de Franz Lehár, et sans conteste son œuvre la plus ambitieuse, Giuditta est une opérette « grand format » dont l’ampleur et l’écriture orchestrale la rapprochent clairement de l’opéra sur un livret signé Paul Knepler et Fritz Löhner-Beda.

La création a lieu à l’Opéra d’État de Vienne le 20 janvier 1934. Notons que jamais une œuvre de « musique légère » n’avait été créé auparavant dans ce théâtre dédié aux grands standards du répertoire lyrique.

En tête d’affiche : Jarmila Novotná (Giuditta) (l’une des stars du Metropolitan Opera de New York, à l’invitation de Toscanini) et Richard Tauber1 (Octavio) surnommé « le Caruso viennois » et créateur de six opérettes de Franz Lehár lequel, en la circonstance dirigeait lui-même. Événement mondain et médiatique de grande ampleur, avec une première retransmise en direct sur 120 stations de radio en Europe et aux États-Unis !

Giuditta condense l’évolution tardive de Lehár : langue lyrique opulente, couleurs orchestrales somptueuses, dramaturgie plus sombre, fin «non heureuse », loin des conventions de l’opérette viennoise classique. La partition, écrite pour une grande formation symphonique, dotée d’une remarquable épaisseur orchestrale, participe à une atmosphère d’« ouvrage des passions destructrices ».

A la proximité dramaturgique avec Carmen (héros militaire, femme libre, dénouement amer) s’ajoute l’exotisme nord-africain. Il convient aussi de souligner l’indiscutable influence du film Morocco (1930) de Joseph von Sternberg avec Marlene Dietrich et Gary Cooper dont le scénario comporte de troublantes similitudes avec le livret de Paul Knepler et Fritz Löhner-Beda pour Giuditta.

Pas de happy end, un lyrisme volontiers puccinien, des numéros devenus des tubes : « Freunde, das Leben ist lebenswert » ( « Vivre me grise et me rend joyeux ! »), « Du bist mein sonne » (« Ô ma belle étoile »), « Meine Lippen, sie küssen so heiß » (« Sur mes lèvres se brûle mon cœur ») et une dramaturgie qui bascule du divertissement à la désillusion. La littérature musicale insiste aujourd’hui sur son statut de « zwitter werk » (« œuvre hybride ») – ni tout à fait opérette ni totalement opéra – ce qui exige une mise en scène cohérente et une direction musicale qui sache ménager la ligne et l’éclat.

Sur le plan historique Giuditta, chant du cygne de Franz Lehár dans une Europe au bord du gouffre, fut frappée de plein fouet par les événements : après 42 représentations à Vienne, l’Anschluss (1938) disperse la distribution : Tauber et Novotná quittent prudemment l’Autriche et l’un des librettistes, Paul Knepler, se trouve contraint et forcé d’émigrer aux États Unis tandis que l’autre, Fritz Löhner-Beda, est déporté puis assassiné à Auschwitz le 4 décembre 1942.

L’argument

Tableau 1 : sur un marché, dans un petit port d’Andalousie, au début des années 30, des troupes en partance pour l’Afrique du nord où elles vont défendre le protectorat espagnol au Maroc, sont stationnées à proximité de la ville.

Pierinno et Anita, serveurs à la taverne de Sebastián, viennent de donner leur démission pour se lancer dans la chanson. Eux aussi veulent aller au Maroc pour tenter leur chance.

L’officier Octavio et son ami le lieutenant Antonio entrent dans la taverne de Sebastián pour boire un dernier verre avant leur départ pour l’Afrique. Octavio reste seul un moment. Il entend une voix ensorcelante : celle de Giuditta qui chante ses rêves et sa nostalgie. Giuditta est mariée à Manuel, beaucoup plus âgé qu’elle, et s’ennuie dans son mariage. Elle a hérité son tempérament fougueux de sa mère, qui était autrefois une danseuse célèbre. Elle aimerait rompre son mariage. Lorsque Octavio voit Giuditta il en tombe immédiatement amoureux et la presse de le suivre en Afrique. Giuditta saisit cette chance d’échapper à son morne mariage. Manuel désespéré reste seul.

Tableau 2 : dans une somptueuse villa marocaine Giuditta et Octavio profitent pleinement de la vie et filent le parfait amour au bord de la mer. En revanche la carrière de Pierrino et Anita, qui viennent leur rendre visite, peine à démarrer.

Mais la vie heureuse est bientôt interrompue. Le lieutenant Antonio arrive du quartier général et informe Octavio qu’il va bientôt être envoyé dans le Sud pour lutter contre les tribus berbères révoltées. Octavio partagé entre son sens de l’honneur et sa passion cède à son devoir et demande à Antonio de rassurer Giuditta. Mais Antonio profite de l’occasion pour avouer son amour à Giuditta qui le chasse.

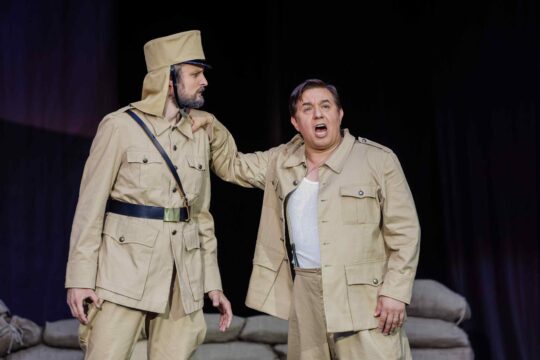

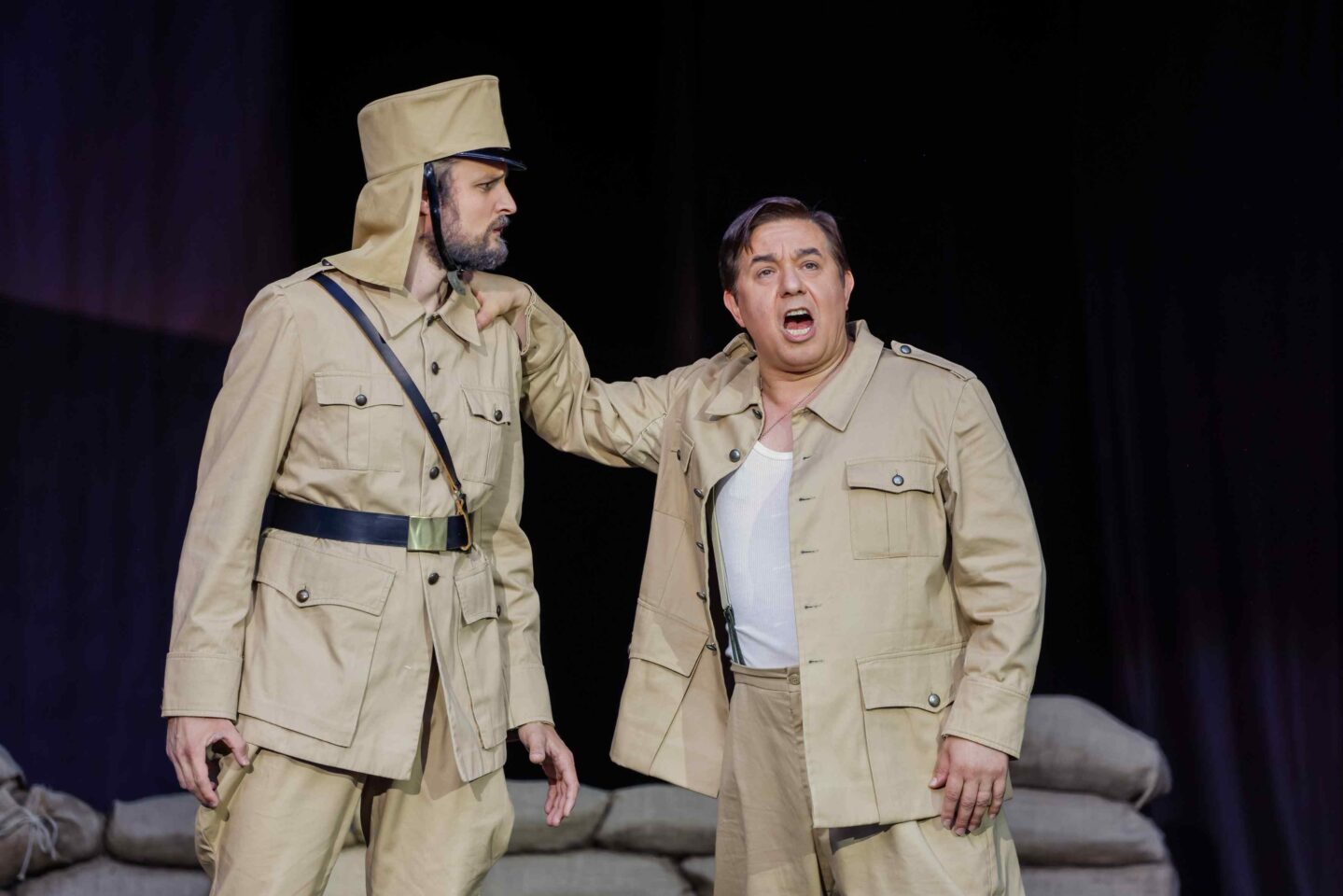

Tableau 3 : dans un camp miliaire dans le désert Octavio a le mal d’amour. Il a la tentation de déserter pour pouvoir retrouver sa bien-aimée Giuditta. Celle-ci arrive au camp et tente de retenir Octavio qui hésite. Antonio menace de le dénoncer à la police militaire s’il n’obéit pas à son ordre. Finalement, la raison triomphe chez Octavio : il choisit son devoir et quitte Giuditta. Celle-ci exprime son désespoir par une danse sauvage.

Tableau 4 : Giuditta est devenue chanteuse et danseuse à l’Alcazar, un night club d’une ville marocaine, dirigé par Ibrahim. C’est une vedette courtisée. La carrière de Pierrino et Anita a fini par décoller et eux aussi ont été engagés dans le night club. Antonio qui a joué un rôle essentiel dans la rupture entre Giuditta et Octavio est dans la salle. Octavio est là aussi – dans l’espoir vain de reconquérir Giuditta – mais il reste incognito. Après son numéro, manifestement poussé par Ibrahim, Giuditta rejoint dans son alcôve le richissime Lord Barrymore qui passe à son cou un collier de perles. Antonio, ivre, traite Giuditta de putain et Octavio qui l’a entendu sort de son anonymat pour en découdre avec son ancien ami. Un général présent dans la salle fait arrêter Antonio et Octavio.

Tableau 5 : dans un hôtel luxueux d’une grande ville européenne, quelques années plus tard, Octavio a quitté l’armée et gagne plus ou moins bien sa vie comme pianiste de bar. Il doit jouer ce soir là pour un souper à deux, sans se douter qu’il s’agit d’un rendez vous entre un riche duc et Giuditta.

Giuditta entre dans la salle et reconnaît Octavio à sa façon de jouer. Elle l’aime toujours mais ses promesses et ses espoirs sont vains : l’amour d’Octavio est éteint et il reste distant. Brisée Giuditta demande au duc de repousser le dîner et de la ramener chez elle. Octavio sait qu’elle a été « son soleil » mais que son rêve d’amour est bien fini.

On notera que Giuditta, avec sa fin désenchantée, n’est pas sans évoquer La Rondine de Puccini, grand ami de Lehár (créée 17 ans auparavant à l’Opéra de Monte-Carlo) d’autant que les deux amants, sont flanqués d’un couple bouffe, Pierrino et Anita, comme Magda et Ruggero (avec Prunier et Lisette) chez Puccini.

Le chant du cygne de Franz Lehár et les influences musicales

Le schéma amour/versus devoir structure l’ouvrage : Octavio paie sa désertion autant que son incapacité à assumer le rêve de Giuditta. Elle, figure d’émancipation féminine proche de Carmen, choisit la liberté et l’ascension dans un monde de spectacle au prix de la solitude expressive du final. Au miroir de l’entre-deux-guerres, Giuditta est une fable sur l’incompatibilité entre absolu amoureux et ordre social/militaire, ainsi que sur l’illusion des paradis exotiques.

Giuditta scelle le chant du cygne de l’opérette viennoise en la hissant vers l’opéra et en offrant un portrait féminin moderne (ascension, désir d’autonomie) face à un héros enfermé dans la culpabilité ; parce que sa musique – riche, sensuelle, luxueusement instrumentée – supporte l’épreuve du temps, comme le prouvent les nombreux chefs-d’œuvre enregistrés qui jalonnent sa discographie. Giuditta est moins une “opérette élargie” qu’un drame lyrique, où Lehár pousse à l’extrême l’art de la mélodie et du théâtre et dépasse les codes traditionnels de l’opérette viennoise pour proposer une fresque musicale beaucoup plus ambitieuse.

Dans cette partition, il convoque toute la richesse de sa seconde période de création, marquée par l’ampleur orchestrale, l’expressivité mélodique et une volonté d’inscrire son langage dans la modernité de son temps. On perçoit des échos de Richard Strauss, notamment dans les grandes arches orchestrales, Korngold ne lui est évidemment pas inconnu pas plus que l’autrichien Franz Schreker (mort deux mois après la création de Giuditta) et certaines harmonies hardies et dissonances suggèrent qu’il n’est pas resté sourd aux expérimentations des écoles modernes jusqu’aux ombres de Schönberg et de la Vienne dodécaphonique, même si Lehár en reste à une adaptation très personnelle, jamais radicale.

Plus profondément encore, son rapport avec Puccini transparaît : Lehár admirait son cher ami italien à qui il avait conseillé d’écrire cette Rondine une « quasi opérette » initialement destinée à Vienne – la encore histoire de femme entretenue et qui se termine par une douloureuse séparation – Il partageait avec lui une même conception du théâtre musical, où l’orchestre peint les passions et où l’exotisme nourrit l’imaginaire. On pense immédiatement à la parenté entre Madama Butterfly et Le Pays du sourire ou encore entre Turandot et les accents exotiques de Giuditta. Ici, Lehár puise dans un orientalisme maghrébin, qui irrigue la partition de rythmes syncopés, de modes aux couleurs « mauresques » et de timbres orchestraux évocateurs (percussions, bois chalumeaux, cordes miroitantes). L’action de Giuditta se déroulant en partie au Maroc, Lehár s’emploie à transcrire musicalement cet ailleurs. L’orchestre convoque des couleurs chaudes, des rythmes de danse orientale, parfois proches du jazz, ( avec l’introduction de danse à la mode comme un tango ) traduisant à la fois l’attrait pour le pittoresque et une certaine stylisation européenne de cet exotisme. Un tel usage n’est pas anecdotique : il sert la dramaturgie, car le Maroc est le lieu de la transformation de Giuditta, de l’abandon de la vie bourgeoise à la tentation de l’aventure et de la sensualité.

Ainsi, la musique devient miroir des tensions intérieures du drame : à Vienne, les valses et les motifs lyriques rappellent encore l’opérette viennoise ; au Maroc, la partition s’enrichit de rythmes chaloupés et de couleurs orchestrales qui basculent dans un climat quasi cinématographique. Le Franz Lehár, qui composait dans les années 30, semble avoir perçu l’influence du nouveau langage symphonique des musiques de film avec ses grandes envolées orchestrales voluptueuses et son lyrisme éperdu. Giuditta constitue, à tous égards, l’une des œuvres les plus novatrices et ambitieuses du compositeur et elle garde encore aujourd’hui une aura toute particulière dans le répertoire.

L’œuvre au Festival de Baden

Une mise en scène pertinemment classique, efficace et élégante

Un point important et particulièrement émouvant mérite d’être souligné : le Festival de Baden avait confié la mise en scène de l’ouvrage à Michael Lakner, figure marquante de la vie musicale autrichienne. Longtemps intendant du Festival Lehár de Bad Ischl, il est devenu ensuite directeur artistique du Festival de Baden. Cette Giuditta2 revêt donc une dimension symbolique puisqu’il s’agit de sa dernière mise en scène en tant que directeur artistique, avant de passer le relais pour ce mandat directorial à compter de la saison 2026. Outre sa fonction de metteur en scène, Lakner signe également, en collaboration avec Gerhard Nemec la conception des décors, ce qui renforce l’unité de son projet théâtral.

Plutôt que de chercher à révolutionner l’ouvrage, Lakner a choisi une lecture classique, respectueuse de la dramaturgie et de l’esprit de Franz Lehár. Ce choix, que certains metteurs en scène actuels jugeraient peut-être conservateur, s’avère ici extrêmement positif. Des expériences parfois empreintes de « surinterprétation » ou de modernisation forcée, ont montré combien Giuditta pouvait perdre de sa force émotionnelle et de sa cohérence lorsqu’elle est dénaturée.

Lakner choisit un symbole central : celui de l’emprisonnement moral et psychologique. Dès le lever de rideau, une grande cage occupe une place primordiale sur scène : Giuditta y est enfermée, métaphore limpide de son mariage ennuyeux et étouffant avec Manuel. L’arrivée d’Octavio lui permet de s’évader un instant de cette prison matrimoniale, d’entrevoir l’éclat d’une passion partagée et la promesse d’une liberté nouvelle. Mais cette échappée ne dure qu’un temps : le devoir militaire rappelle Octavio au Maroc, et la jeune femme se retrouve rapidement prisonnière à nouveau. Cette fois, la cage prend un autre sens :Giuditta est enfermée dans son propre univers de cabaret, où elle se produit pour séduire et être désirée. Sollicitée par de nombreux hommes, adulée mais jamais comblée, elle demeure prisonnière psychologiquement dans un rôle qui n’est pas celui du bonheur véritable. La scénographie souligne habilement cette ambivalence : l’éclat des lumières du cabaret contraste avec la froideur métallique de la cage qui réapparaît, comme un rappel obsédant de son impossibilité d’échapper à son destin.

À la fin, la symbolique atteint son point culminant. Si Giuditta retrouve bien Octavio, l’amour qu’elle nourrit encore pour lui reste irrémédiablement hors d’atteinte. Les conventions sociales, les blessures du passé et la fatalité de leurs choix rendent toute union impossible. Elle retourne alors dans son enfermement initial, refermant ainsi la cage et le cercle tragique de son impossibilité à trouver le bonheur.

Par cette conception Michael Lakner parvient à donner une unité de lecture claire et puissante à cet ouvrage une symbolique forte – un plaidoyer pour la liberté – immédiatement perceptible, qui souligne à la fois le charme et la mélancolie de la partition testamentaire de Franz Lehár.

Les costumes de Friederike Friedrich particulièrement en situation s’intègrent avec bonheur dans la scénographie tandis que la chorégraphie d’Anna Vita, très sollicitée, fournit des divertissements syncopés bien intégrés : entrées de ballet en éventail, lignes masculines martelées, duos de cabaret qui “coupent” les longues scènes chantées sans les contredire. L’ouvrage, souvent statique, y gagne du nerf et un vrai « swing » de revue.

Une distribution s’acquittant avec bonheur des exigences dramatiques et vocales d’une œuvre complexe.

La partition, d’une richesse orchestrale luxuriante, exige des chanteurs dotés de moyens d’opéra. Giuditta appartient en effet à la dernière période créatrice de Franz Lehár, et s’inscrit comme l’une des œuvres les plus novatrices et ambitieuses du compositeur. La partition empreinte d’un lyrisme dramatique, requiert des interprètes capables de manier sens du phrasé, puissance, élans dramatiques et exigence vocale.

Le rôle de Giuditta est redoutable : Lehár lui impose une tessiture étendue, allant du grave charnu aux aigus éclatants, et parsème la partie de la soprano de sauts d’intervalles éprouvants, qui ne sont pas sans rappeler – par exemple – les difficultés de Salomé de Richard Strauss assortie d’une orchestration puissante. La soprano Ursula Pfitzner s’en empare avec une autorité et un tempérament devant lesquels on ne peut que s’incliner surtout après une carrière de près de vingt cinq années couvrant aussi bien le répertoire d’opéra (La Bohème, Les Contes d’Hoffmann, Carmen, Rusalka, La Fiancée vendue…) que celui de l’opérette (près d’une cinquantaine de rôles allant de Lehár à Kálmán et Strauss) notamment au Wolksoper de Vienne qui lui permettent de conjuguer expérience et intelligence stylistique. ( A noter que Ursula Pfitzner a été élevée en 2022 au rang de Kammersängerin : distinction réservée aux chanteurs et chanteuses éminents de la République d’Autriche)

Sa voix conserve encore une assise solide, l’ampleur nécessaire pour le rôle et surtout une musicalité qui rend justice à la richesse d’écriture de Lehár. Sa formation initiale de danseuse apporte de surcroît une élégance scénique et une mobilité corporelle précieuses. Ses qualités de comédienne et son charisme s’allient pour incarner avec conviction ce personnage complexe partagé entre sensualité, souhait d’émancipation et désir inassouvi d’amour vrai.

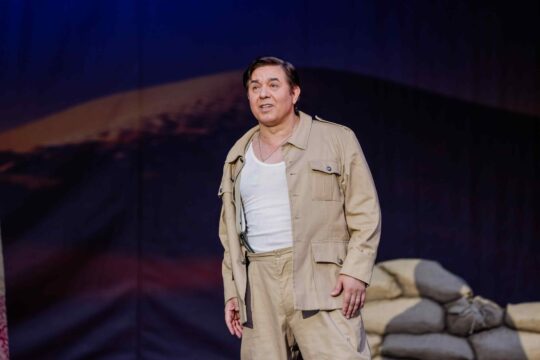

Ce qui vaut pour la soprano s’applique naturellement au ténor, puisque l’œuvre fut conçue pour un couple vocal hors du commun. Nul n’ignore que Franz Lehár écrivit Octavio pour son ténor fétiche, Richard Tauber, dont il connaissait l’art incomparable du legato et la chaleur expressive. Ce rôle, véritable colonne vertébrale de l’ouvrage, exige non seulement une voix riche, puissante et vaillante dans les envolées lyriques, mais aussi une souplesse extrême permettant de ciseler des airs d’une délicatesse infinie. Le Festival de Baden a eu l’heureuse idée de confier cet emploi à Iurie Ciobanu, ténor déjà familier du public local. On se souvient de lui sur cette même scène dans le rôle du duc d’Urbino (Une nuit à Venise de Johann Strauss) ainsi que dans le rôle-titre masculin du Comte de Luxembourg de Lehár. Iurie Ciobanu possède non seulement les moyens vocaux nécessaires, mais aussi une présence scénique indéniable qui rend crédible le personnage d’Octavio : officier impétueux, mais également vulnérable face à l’amour passionnel qu’il voue à Giuditta.

Sur le plan vocal, la puissance de sa projection impressionne : le timbre lumineux s’impose sans jamais forcer, et le registre aigu se déploie avec une assurance qui n’est pas donnée à tous. Mais plus encore que la force, c’est la qualité du legato qui subjugue : chaque phrase est soutenue par un souffle maîtrisé, chaque mot étant modelé avec une intelligence musicale digne des grands stylistes du chant. Dans « Du Bist Meine Sonne » ( traduit en français par « Ô ma belle étoile ») Ciobanu a su trouver le juste équilibre entre l’intimité poétique parfaitement ciselée et l’ampleur vocale offrant un des moments les plus émouvants de la soirée.

Son interprétation confirme la polyvalence d’un ténor qui ne limite pas sa carrière à l’opérette. On sait qu’il a abordé avec succès des rôles d’opéra parmi les plus exigeants du répertoire : Walther von Stolzing (Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg) à la Scala de Milan, Arnold (Guillaume Tell), Edgardo (Lucia di Lammermoor), sans oublier des rôles plus dramatiques comme Canio (Pagliacci) ou Radamès (Aïda). Cette expérience lui permet d’apporter au rôle d’Octavio une dimension rare : celle d’un personnage à la fois amant trahi et homme blessé.

Le public de Baden ne s’y est pas trompé : les applaudissements nourris après chacun de ses grands numéros, et l’ovation à l’issue de la représentation, témoignent de la rencontre parfaite entre un chanteur et un rôle.

Dans la grande tradition des opérettes viennoises, aux côtés du couple principal et dramatique, s’inscrit toujours un couple secondaire (qu’en France on qualifie à tort de « fantaisistes »). Mais qu’on ne s’y trompe pas : si leurs interventions prêtent à la légèreté et au sourire, elles exigent autant de moyens vocaux solides que de qualités scéniques et rythmiques, car l’opérette de Franz Lehár repose tout autant sur la grâce de la danse que sur la qualité des passages chantés qui ne sont en aucun cas de valeur moindre sur le plan musical.

Le rôle de Pierrino trouve en Thomas Zisterer un interprète idéal. Habitué du Festival de Baden et du Lehár Festival de Bad Ischl, ce baryton à la carrière de plus de vingt-cinq ans (émaillée de nombreux enregistrements) conserve une juvénilité confondante. Parmi une multitude de représentations on se souvient de lui récemment sur cette scène dans Le Comte de Luxembourg (2023) ou encore dans L’Impératrice Joséphine (2022), où il avait réitéré son sens du style, sa diction limpide et son goût du panache. Dans Giuditta, il campe un Pierrino vif-argent qui séduit par la qualité du timbre autant que par la précision des rythmes. À ses côtés, Anita bénéficie d’une interprète idéale en la personne de la sémillante Loes Cools . La chanteuse s’était déjà illustrée en 2021 au Festival Lehár de Bad Ischl dans le rôle de Stasi de Princesse Czardas, puis en 2023 dans Madame Pompadour, où elle tenait le rôle de Belotte, sans oublier sa prestation de Nené dans Sissi de Fritz Kreisler au Festival du Château de Tabor. Sa voix souple et claire, alliée à une présence scénique pétillante, lui permet de donner à Anita toute la fraîcheur et la vivacité requises, sans jamais négliger la ligne vocale. Ensemble, les deux artistes forment un duo d’une irrésistible complicité, qui apporte au spectacle un éclat comique et dansant tout à fait réjouissant.

Il convient de saluer un exploit rare : Jacob Hoffmann interprète pas moins de quatre rôles au cours de la production : Manuel, Anton, Ibrahim Martini (le directeur de l’Alcazar), le Duc d’Anjou. Ce cumul ne nuit en rien à la qualité de son jeu ; au contraire, il démontre un art caméléon fait de changements rapides de costumes, de voix et de caractère. Tantôt figure d’autorité, tantôt silhouette comique, Hoffmann réussit à se distinguer sans jamais écraser la scène, mais en enrichissant la fresque d’une variété bienvenue.

Autour de ces piliers, la troupe réunie par le Festival de Baden a su offrir une distribution homogène et pleine de relief.

La direction musicale énergique de Ioannis Poulakis (en alternance avec Michael Zehetner) parvient à trouver le juste équilibre entre fosse (des musiciens sont également placés dans les loges à cour et jardin) et le plateau veillant à mettre soigneusement en valeur les contrastes d’une partition complexe.

Chœur et ballet comme toujours dans l’excellence en pareil lieu.

Le public a marqué par de longs applaudissements qu’il avait apprécié ce spectacle dont les maîtres-mots sont l’allant, l’énergie, la sensualité et l’élégance.

Christian JARNIAT

10 août 2025

1 Richard Tauber créa les dernières œuvres de Franz Lehár : Paganini, Le Tsarevitch, Friederike, Le Pays du sourire qu’il interpréta plus de 700 fois, Le Monde est beau et enfin Giuditta (1934). Il reprit, bien évidemment, d’autres rôles de ténor écritS par Lehár.

2 A noter que la soirée de première a été retransmise en direct sur la chaîne de télévision ORF III donnant ainsi a cette production un écho national.

Direction musicale : Ioannis Poulakis

Mise en scène : Michael Lakner

Décors : Michael Lakner / Gerhard Nemec

Costumes : Friederike Friedrich

Chorégraphie : Anna Vita

Distribution :

Giuditta : Ursula Pfitzner

Octavio : Iurie Ciobanu

Pierrino : Thomas Zisterer

Anit : Loes Cools

Manuel / Anton / Ibrahim Martini / Le Duc d’Anjou : Jakob Hoffmann

Sebastian / Lord Barrymore / l’adjudant du duc : Artur Ortens

Lolita : Tsveta Ferlin

Le videur de salle : Ardeshir Babak

Premier serveur : Branimir Agovi

Deuxième serveur : Baltasar Leone

Orchestre, Chœur et Ballet du festival Bühne Baden

Sélection discographie et vidéographique de Giuditta

1934 – Extraits de la création: Wiener Philharmoniker, Direction musicale : Franz Lehár – Tauber,Novotná (Odeon)

1959 – Orchestre Philharmonique de Vienne direction musicale : Rudolf Moralt –Hilde Güden / Waldemar Kmentt (Decca)

1970 – Berliner Symphoniker direction musicale :Wolfgang Ebert – Teresa Stratas, Rudolf Schock (Téléfilm) (Electrola /EMI)

1997 – Version anglaise direction musicale: Richard Bonynge – Deborah Riedel, Jerry Hadley : (Telarc)

2003 – Festival de Mörbisch Direction musicale : Rudolf Bibl – Natalia Ushakova, Mehrzad Montazeri ( Unitel) (DVD)

2016 – Bayerische Rundfunk live Munich direction musicale : Ulf Schirmer – Christiane Libor, Nikolai Schukoff (CPO)