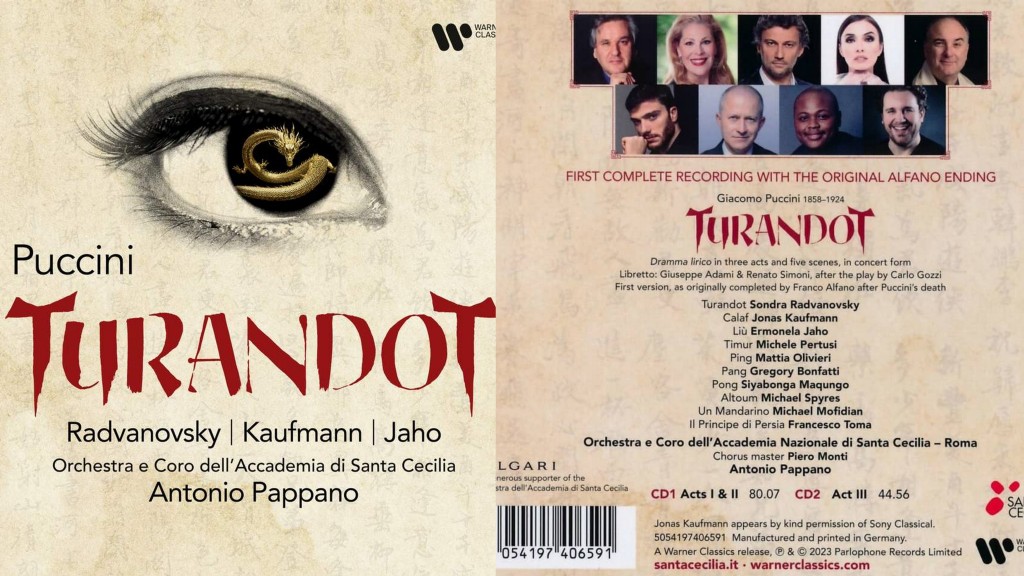

A la découverte du final voulu par Alfano

Un cast comme on en fait plus dans une prise de son sidérante de vérité.

On n’en démordra pas. Il faut à Turandot (à la scène comme au disque) de grandes voix dont seule l’ampleur permettra de chanter naturellement, sans ces efforts induisant automatiquement une perte ou un sacrifice de la qualité du chant et de l’organe. Souvenez-vous, noyée dans le superbe et grandiose flot orchestral de Karajan, la Ricciarelli y perdra plumes et voix. Seules Nilsson, à la rigueur Caballé (cette dernière donnant tout en scène) resteront des références. Sutherland, bravant les interdits, s’y montrera elle-aussi supérieure de ton mais ne pourra échapper à son identit haendelien.

Le présent enregistrement réalisé à Rome en février et mars 2022, laisse pantois devant la luxuriance de la prise de son, très spacieuse, très étagée, et que l’on suit au casque comme une vraie représentation théâtrale. Les forces de l’Accademia di Santa Cecilia rutilent comme jamais, très présentes sans être envahissantes, ne noyant les solistes à aucun moment. Prouesse technique quand on connait les conditions sanitaires et techniques de l’époque.

Volons à l’essentiel. Sondra Radvanovsky casse vraiment la baraque dans le rôle titre. Dardant des si et ut comme ses plus glorieuses aînées, la soprano canadienne emporte l’adhésion par la beauté intrinsèque de son timbre jamais brutalisé et le lyrisme d’un chant, très étudié, qui sait conjuguer puissance et rondeur, fierté et douceur (les scènes finales sont à écouter à genoux) au plus près du texte musical et de ses nuances.

Très attendu lui aussi, le ténor vedette du moment, Jonas Kaufmann délivre une superbe leçon de chant, distille agréablement ses deux airs, dose avec une intelligence diabolique ses effets, déploie toute la tension voulue dans la scène des énigmes, se joue comme personne de Nessun Dorma… Manquent seulement cette insolence italianità, cet emportement patricien, cette liberté de ton. Le choix du final voulu à l’origine par Alfano lui convient sans doute mieux : on dirait le Bacchus de Strauss égaré à Pékin. Un parfait Prince Inconnu donc.

Rien à dire de la Liù d’Ermonelo Jaho. Le loukoum écrit par Puccini lui va comme un gant. C’est net, propre, sirupeux (dans le bon sens du terme), les aigus tenus sur le souffle sont sidérants, le tout est superbement prenant avec un suicide qui arrache les larmes. Un sans faute pour cette discrète et sympathique artiste.

Michele Pertusi campe un digne Timur. Les trois ministres (Mattia Olivieri, Gregory Bonfatti, Siyabonga Maqungo) passent du grotesque au rêve avec une merveilleuse continuité. Anonné fort drôlement par Michael Spyres, l’Altum règne impérialement sur la Cité Interdite. Mandarin et Prince de Perse bien en place également.

L’autre véritable bonheur de cet album restera sans conteste la direction flamboyante d’Antonio Pappano. Jamais richesse orchestrale et chorale n’avait été aussi somptueusement exaltée. Pappano ose Puccini aux dimensions d’une cérémonie tragique, faisant fort adroitement ressortir les subtilités polytonales et polyrythmiques d’une composition unique. C’est spectaculaire certes mais toujours respectueux des nuances parfois diaphanes d’une partition pourtant contemporaine du Wozzek d’Alban Berg.

Autre belle décision artistique, voici enfin le final écrit par Alfano qui change nos habitudes de vieux mélomane. La musique est plus douce, moins clinquante, moins bruyante, moins tape à l’œil. La séduction de la Princesse de Glace est plus lente, plus séduisante, plus réaliste.

Mécontent du travail d’Alfano, ce diable de Toscanini lui demanda de revoir sa copie et de couper près de cent mesures. On connaît le résultat. Difficile par contre de ne pas garder dans son cœur et ses entrailles cette prenante découverte.

Christian Colombeau

Warner Classics – 2 cd 5054197406591