Gioachino Rossini composa Tancredi pour le Teatro La Fenice de Venise, dont la première eut lieu le 6 février 1813, représentation d’ailleurs interrompue en plein second acte pour indisposition des deux chanteuses titulaires des rôles principaux de Tancredi et Amenaide (Adelaide Malanotti et Elisabetta Manfredini). Même histoire pour la deuxième soirée et il faudra attendre la troisième du 11 février pour avoir droit à la partition entière, le public ne se montrant d’ailleurs pas spécialement agressif, qui tombait sous le charme et applaudissait déjà à l’issue de la première soirée suspendue. Selon l’usage sur la scène vénitienne, cet opera seria se concluait en une lieto fine, une fin heureuse où les deux amants étaient réunis pour le meilleur. Malgré ce succès, d’aucuns jugèrent le dénouement empreint d’une certaine faiblesse, en manque de relief dramatique. Rossini remit alors l’ouvrage sur le métier à l’occasion d’une reprise à Ferrare, modifiant la partition et surtout sa conclusion en finale tragico, où Tancredi mortellement blessé expire dans les bras d’Amenaide. Un mois après la série vénitienne, cette version tragique fut créée à Ferrare le 21 mars 1813, dégageant aussi un certain succès mais jamais reprise jusqu’à une époque plus moderne. C’est en effet un petit miracle d’avoir redécouvert cette partition dans une bibliothèque pendant la décennie 1970, les théâtres pouvant dorénavant opter pour l’un des deux finali. Le Rossini Opera Festival de Pesaro mettait ainsi à son affiche en 1999 cette version à conclusion tragique, avec Daniela Barcellona et Darina Takova dans les rôles principaux.

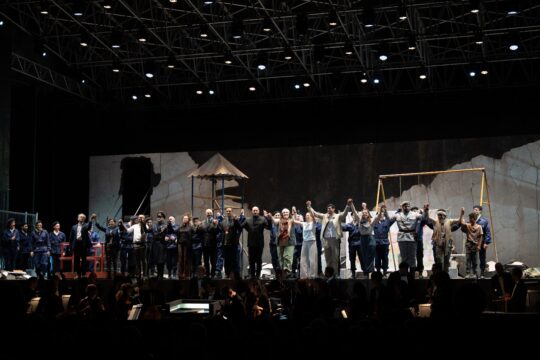

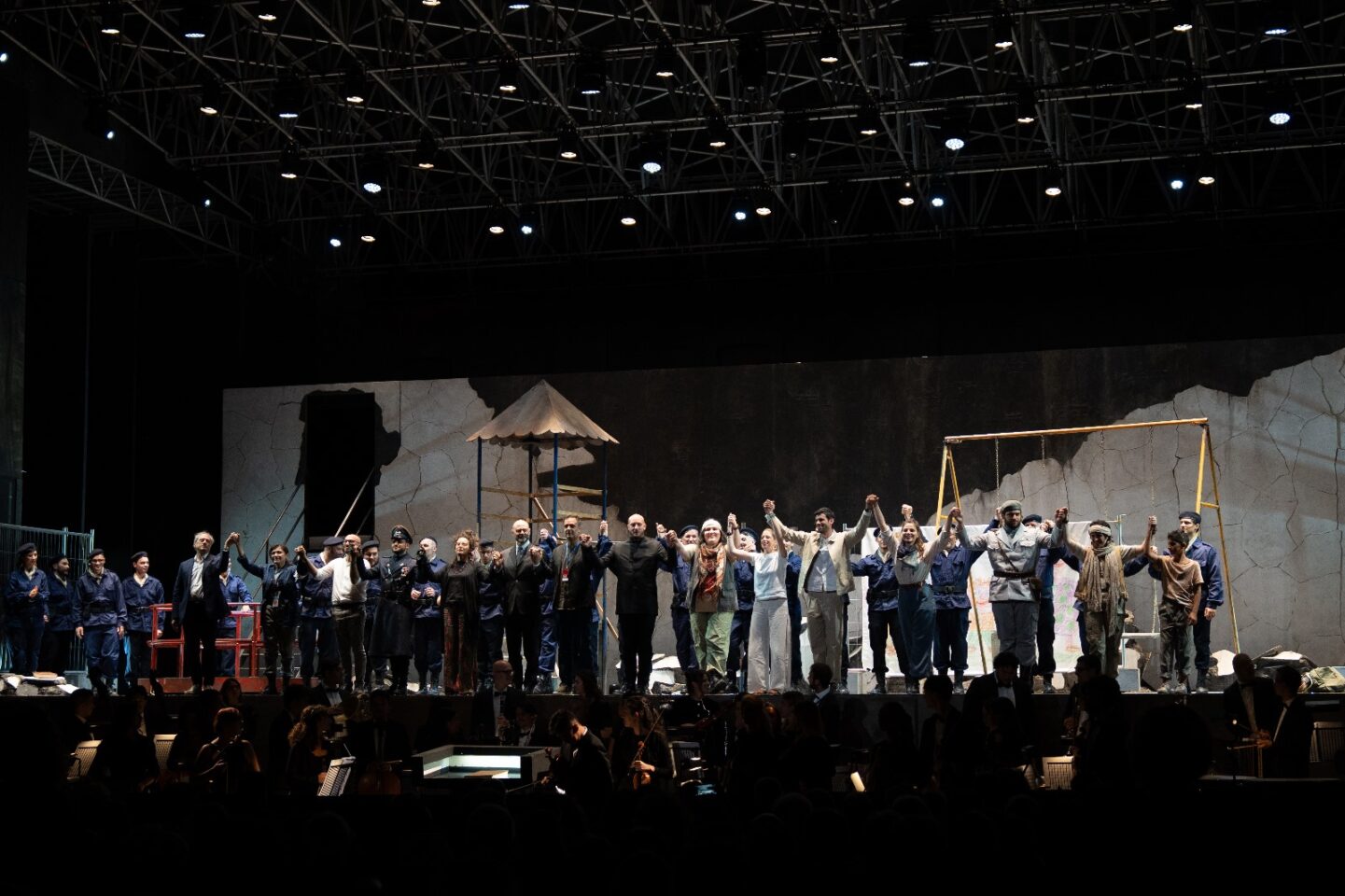

Fidèle à sa réputation d’originalité, le Festival della Valle d’Itria ne choisit pas et propose les deux finali, dans une solution de continuité imaginée par le metteur en scène Andrea Bernard. Celui-ci a visiblement souhaité inscrire sa réalisation dans le thème de la présente édition de la manifestation « Guerre e pace » (Guerres et paix), mais sans doute avec un peu trop de zèle. On découvre un jardin d’enfants sur le plateau, tourniquet à gauche et portique à balançoires à droite, mais un gros missile à ailettes est planté dans le sol et le mur du fond est partiellement détruit, ou craquelé pour ce qu’il en reste. Nous sommes en temps de guerre, comme l’actualité de ce monde nous le rappelle malheureusement quotidiennement. Une sirène hurle avant l’Ouverture, puis les soldats ne tardent pas à débarquer sur scène, en bleu nuit ou kaki suivant les camps d’Argirio ou Orbazzano. Un enfant, omniprésent au cours de la soirée, joue mais doit se cacher au passage de la soldatesque. Une relation amoureuse entre un soldat kaki et une soldate bleu sombre est sévèrement réprimée, l’homme étant passé à tabac et laissé inerte, peut-être mort.

Amenaide se fait a minima bousculer, voire légèrement agresser physiquement à son entrée en scène. On sourit alors à ses premiers mots qui jurent avec l’image : « Come dolce all’alma mia scende il suon de’ vostri accenti ! ». Amenaide est apparemment membre d’une ONG, information confirmée plus tard sur la Une du journal lu par Tancredi : « Amenaide fonda la sua ONG ». La jeune fille amène de l’eau à un prisonnier qu’on torture sur le tourniquet et donne à l’enfant du chocolat et un jouet, une figurine de Superman… la précision a son importance ! On pense en revanche à Rambo lorsque Tancredi entre sur scène, foulard sur le front et vêtements aux allures de camouflage, mais son appareil-photo en bandoulière nous oriente plutôt vers le reporter de guerre. Plus tard, la prison d’Amenaide est formée des quatre barrières poussées en carré autour d’elle par les soldats. Et toujours la présence de l’enfant, qui vient cette fois offrir de l’eau à la prisonnière, ou bien participe un peu plus tôt à la peinture de la banderole « I SOGNI NON MUOIONO » (les rêves de meurent pas).

C’est ce même enfant qui jouera le rôle d’un Deus ex machina pour faire le lien entre les deux finali du soir : il approche de Tancredi mort sa figurine Superman, qui renaît alors à son contact. On peut alors rembobiner l’histoire d’une bonne dizaine de minutes, pour rejouer la scène dans sa version heureuse, mais à nouveau avec bruit de mitraillettes et d’explosions en coulisses tout de même.

Le Festival a su réunir une très belle distribution vocale, à commencer par le Tancredi de la mezzo-soprano Yulia Vakula, une formidable découverte pour nous. Dès ses premiers récitatifs, on apprécie cette voix pleine, au long souffle, impression confirmée dans son air « Di tanti palpiti », tout en souplesse et fluidité. Le grave est naturel et consistant, sans avoir besoin de forcer et le registre aigu tout aussi épanoui. Sa scène conclusive, dans la version tragique, est un beau moment où la voix s’éteint doucement en même temps que les dernières petites notes de musique… dommage alors que l’émotion dégagée soit amoindrie par des pétards tirés dans la ville à l’extérieur du Palazzo Ducale au même moment, pas de chance !

L’Amenaide de Francesca Pia Vitale met un petit temps à se mettre en place, joli timbre plein de charme mais à l’agilité par instants légèrement approximative dans sa cavatine d’entrée « Come dolce all’alma mia ». Mais sa personnalité s’affirme rapidement, la voix gagne en volume, pour une superbe interprétation de sa cavatine du II « No, che il morir non è », entre aigus à pleine voix et d’autres en mezza voce, sur le fil. Son air « Giusto Dio, che umile adoro » qui suit un peu plus tard forme aussi un admirable moment, cantilène délicate puis cabalette avec variations et suraigus dans sa reprise.

Nous avions beaucoup apprécié le ténor Dave Monaco en Almaviva dans le Barbiere di Siviglia donné en mai dernier à l’Opéra de Nice. Le voici à présent dans le rôle d’Argirio, un père d’Aménaide forcément chef de guerre dans ce spectacle, avec ses médailles et sa casquette. Le ténor est toujours un excellent vocalisateur, aux aigus et suraigus faciles, qui nous rappellent d’ailleurs son confrère Juan Diego Flórez lorsqu’il pousse et tient la note. Les notes les plus graves restent en revanche régulièrement discrètes. Impeccable quant à lui, la basse Adolfo Corrado en Orbazzano, rôle qui ne sollicite pas spécialement son grave profond ; dommage alors que dans cet opéra, le personnage n’ait pas un petit air en propre. La mezzo Marcela Vidra et la soprano Giulia Alletto complètent en Isaura et Roggiero, cette dernière plus aguerrie et stable que sa consœur.

Sesto Quatrini sert avec goût et énergie la partition rossinienne, aux commandes de l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala très bien préparé. La musique prend vie, dès l’Ouverture avec sa légère accélération finale, et semble couler ensuite avec un grand naturel. Les chœurs amènent également leur contribution de valeur, après une petite faiblesse d’homogénéité du son pour la partie de ténors, à leur première intervention.

François JESTIN

2 août 2025

Tancredi, opéra de Gioachino Rossini

Martina Franca, Palazzo Ducale

Direction musicale : Sesto Quatrini

Mise en scène : Andrea Bernard

Décors : Giuseppe Stellato

Costumes : Ilaria Ariemme

Lumières : Pasquale Mari

Chef des chœurs : Luigi Leo

Argirio : Dave Monaco

Tancredi : Yulia Vakula

Orbazzano : Adolfo Corrado

Amenaide : Francesca Pia Vitale

Isaura : Marcela Vidra

Roggiero : Giulia Alletto

Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala

L.A. Chorus, Lucania & Apulia Chorus