La présence de Cédric Klapisch à l’affiche en qualité de metteur en scène de cette Flûte enchantée aiguise la curiosité. On est curieux de voir ce que l’ouvrage de Mozart va pouvoir inspirer au père de Chacun cherche son chat et l’Auberge espagnole. Sans doute parce que marginale dans son parcours cette excursion dans le domaine de la mise en scène d’opéra lui évite la contamination par les tics, ressassés jusqu’à l’écœurement, du néo-académisme dramaturgique dans lequel patauge la scène lyrique et sur lesquels il est inutile de revenir. Ici point de relecture aléatoire, point de scénographie métissant friche industrielle et esthétique de boutique de macarons. Ouf !

Ici on est au service de l’œuvre, non l’inverse. Grand Merci.

Il y a dans les options adoptées une véritable et intelligente exploration d’une œuvre qui y invite. Inutile de rappeler le soubassement philosophique clairement assumé par Mozart et son librettiste. La chose a été largement étudiée et commentée. Cela passe par le discours des personnages et la grammaire musicale développée, mais nous sommes au théâtre et la dimension visuelle a aussi son rôle à jouer. La confrontation entre les univers de la Reine de la nuit et de Sarastro est ici portée par celle entre une scénographie dominée d’un côté par luxuriance végétale d’une nature assez primitive et d’autre part par un univers architectural entièrement dominé par la règle, l’équerre et le compas.

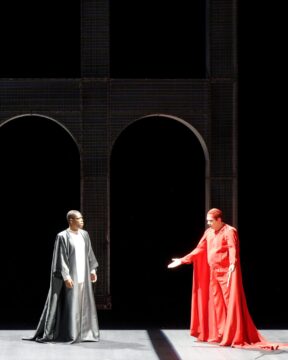

La forêt où erre Tamino, tel Dante dans la « Selva selvaggia », est faite de hauts fûts tourmentés se perdant dans l’obscurité des hauteurs avec pour vaste toile de fond (au propre comme au figuré) une forêt vierge de bande-dessinée où prospèrent, entre autre, les primitives fougères. Le monstre qu’il fuit n’est que noire silhouette ondulant sur le tulle estompant le plateau. Il a la précise irréalité des dessins d’enfant dessinant le monstre de leur cauchemar. Le monde de Sarastro quant à lui est fait de piliers et d’arcades de plein cintre, comme abstraits par le rigide quadrillage orthogonal des grilles froidement métalliques dont elles sont faites. La toile de fond est elle-même mathématiquement géométrisée par la mise en stricte perspective d’une bibliothèque portée à l’infini par ses lignes de fuite. L’espace d’intimité de ce monde d’abstraction se limite à trois côtés d’un parallélépipède de strictes voilages blanc. Quant au royaume de la Reine de la nuit il est – en toute logique- souterrain. On y retrouve, en colonnes de racines, le prolongement des hauts fûts avec suffisamment de flou pour qu’on puisse y voir à la fois du viscéral et du vermiculaire.

Ce dispositif est tout sauf simpliste. Les éclairages, le jeu des lumières et des ombres, lui confèrent un véritable palpitation. L’usage discret mais très efficace par exemple de la rampe – instrument prohibé par la doxa brechtienne – donnent du sous-terrain au souterrain et font renaître un parfum de théâtre aux quinquets tel que devait être cette Flûte à sa création. Il en va d’ailleurs de même avec l’apparition, comme en théâtre d’ombres, des animaux envoûtés par la magique flûte. La froide et abstraite architecture de l’univers de Sarastro révèle des ombres ou se dore selon l’instant et peut même, exemple de finesse de cette scénographie, être fouillée brièvement des lampes de deux égarés.

Cependant, et c’est là l’option de lecture, il y a en germe, dès le départ, une forme d’interface entre ces deux univers apparemment incompatibles. C’est Monostatos contemplant Pamina endormie qui en donne la clé : la fleur. C’est elle qui descend des cintres en épaisses inflorescences à l’apparition de la reine de la nuit qui, elle, entre et demeure au ras du sol. C’est une de ces guirlandes rouges (pour faire bref) qui sert de cimier à Pamina. Le costume de Tamino, très privé de caractère, est dans cette gamme.

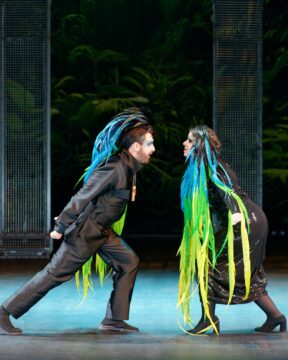

Les costumes sont d’une grande et fonctionnelle finesse. Ils ne sont pas sans rappeler le visuel de BD style héroic fantasy, Monostatos de noir gainé mais exhibant un haut du buste abondamment et ésotériquement tatoué, les prêtes encapuchonnés de blanc tels des moines interstellaires… on ne peut tout citer. Papageno a des allures de croisement entre humain sombrement vêtu et oiseau de paradis. Une seule aile n’est pas assez pour prendre son envol, assez pour en avoir envie. La reine de la nuit, de façon inattendue, est un lac de fluidité dorée (on en comprendra la raison à la fin). La vaste coiffe qu’elle porte a le flou et la complexité géométrique énigmatique des amas de galaxies, les étoiles n’y sont que points minuscules qui semblent animés d’une palpitation intérieure aux vibrations du corps chantant qui la porte. Pamina, hormis son cimier, porte le blanc attendu, quant à Tamino de rouge (un peu délavé) vêtu, il a quelque chose de l’astronaute en tenue d’intérieur issu justement de quelque BD. Le Sprecher et Sarastro, en toute logique, ne font pas dans la fantaisie : ils portent la rigueur des parures liturgiques quand elles se font rigoureuses. Il n’y a strictement rien de gratuit dans tout cela.

Le texte parlé a été adapté en français par Klapisch. Cela se justifie sur le plan pratique. Qu’il faille resserrer le discours n’a rien de scandaleux mais on a une grand méfiance vis-à-vis des « actualisations » d’épisodes parlés. On a eu le malheur d’assister à de somptueux et triomphants sagouinages en ce domaine. Ici, bien qu’étant par moment en limite, la chose est faite avec doigté et retrouve ce qui était assurément l’esprit d’origine du Singspiel.

Il n’est pas sûr en revanche que l’esprit philosophique qui présidait au travail de Mozart ait été suivi à la lettre. Chez Mozart on transite des Ténèbres à la Lumière. L’initiation de Tamino passe par la découverte que le Mal peut prendre l’aspect du Bien et vice-versa. Mais il faut choisir entre Lumière et Ténèbres une fois la distinction faite. Qui ne va pas vers la Lumière demeure dans les Ténèbres. La Reine de la nuit, comme Satan, est refoulée dans son sombre royaume. Ici le texte, modifié dans cette direction, revendique une autre approche : Ténèbres et Lumière structurent le monde à la façon d’un Yin et Yang. Au final Sarastro et la Reine de la Nuit sont sur le même plan et encadrent le jeune couple, sans pour autant se réconcilier. Si la Reine est de doré vêtue Sarastro l’est d’argent.

On voit d’ailleurs à certains moments comment, derrière les rigoureuses et rationnelles architectures de la Raison, surgit en toile de fond la vitalité débordante et instinctive de la nature sauvage. L’incapacité à se taire de Papageno est celle de l’oiseau dont le chant est dans sa nature. Le silence de Tamino au contraire est la marque de la capacité de la conscience à brider les injonctions brutes de la nature. L’homme du vingt-et-unième siècle ne peut faire abstraction de l’évolution de la pensée. Dès lors que la pulsion est considérée comme une composante naturelle de l’humain, la sagesse consiste peut-être, non à la refouler, mais à l’apprivoiser. C’est l’interprétation qu’en semble donner cette mise en scène. Sarastro, le sage, rappelle explicitement, dans le texte modifié, combien le monde est plein d’inquiétantes perspectives dominées par la violence. L’image dernière est celle inattendue du surgissement d’une cité idéale futuriste, non pas celle des dystopies effrayantes mais celle d’une utopie apaisante, bien que très fantasmatique. On peut adhérer ou non à cette proposition. Elle interpelle à coup sûr et d’une certaine façon s’impose, sauf à vivre dans un monde idéal.

Léo Vermot-Desroches est un Tamino vocalement plus héroïque qu’élégiaque. La puissance et franchise des aigus n’oblitèrent en rien la fermeté de la ligne de chant et la clarté du timbre. Le souci d’articulation et de juste diction des mots est à souligner. Ceci combiné à l’allure presque anti-héroïque du personnage, du fait de costume et maquillage, donne le sentiment d’une forte constance intérieure, exactement le propre de qui est digne d’initiation.

Norma Nahoun, Pamina, fait preuve d’une belle maîtrise technique, elle possède l’adéquation difficilement définissable entre timbre et vibrato qui donne à son interprétation toujours nuancée, un charme incontestable. L’émotion passe dans la voix.

Riccardo Novaro possède les qualités de comédien qu’on attend d’un Papageno. Ceci ne se fait jamais au dépens d’un chant très soucieux de musicalité, il parvient à donner le sentiment d’une saine rusticité dotée d’un rien d’élégance discrète.

La Reine de la nuit de Marlène Assayag trouve de très beaux accents de lamento. Quels que soient ses sentiments elle n’est d’ailleurs jamais dans l’inhumain. Même les passages à haut potentiel ornemental conservent quelque chose de la fragilité humaine.

Luigi Donato est un Sarastro en plein âge viril. Il apparaît d’ailleurs plus fraternel que paternel. L’acoustique de la salle ne semble pas avantager les voix graves. On a donc là aussi un personnage musicalement plus chaleureusement humain que puissamment hiératique. Un très grand soin dans le phrasé est apporté au sens porté par son discours. La Papagena de Chloé Jacob surprend par la charge sensuelle de son chant. Elle n’a rien de la mésange primesautière. Ce registre entre en belle résonance avec l’épicurien étalage de fruits dont se délecte Papageno. Yan Bua qui semble accuser une légère fatigue vocale, bien gérée, est le Monostatos joyeusement sadique, tel qu’on l’attend. Il incarne vraiment la part sombre de son double en miroir, Papageno.

La brève intervention du Sprecher est un des moments les plus profonds de la pièce. Le chant de Joé Bertili est accompagné d’une sorte de frémissement émotif qui échappe à l’analyse et relève du ressenti, forcément subjectif. Il faudrait pouvoir s’attarder sur les trois dames, les enfants, les hommes en armes. Tous sont à la hauteur et parviennent à donner une individualisation dans l’harmonie qui les unit.

Tous jouent la comédie comme naturellement, pourtant encadrés par un soin très particulier apporté à l’écriture du geste.

Les chœurs eux aussi d’une belle homogénéité ont un plaisir évident à interpréter cette musique.

La mise en scène, telle que conçue, permet, sans qu’il y paraisse, aux interprètes un jeu souvent près de la rampe, chose à la fois avantageuse en fait de vision et d’écoute mais aussi de symbiose avec le chef. Chose assez rare : l’ouverture est donnée presque entièrement rideau fermé. On en a presque perdu l’habitude. On se rend compte, s’il en était besoin, à quel point pour le spectateur encore porteur des agitations du quotidien le passage par ce sas purement musical est psychologiquement, peut-être physiologiquement, nécessaire à l’entrée dans l’univers de la fiction musicalement charpentée.

Giuseppe Grazioli demeure de bout en bout le maître de ce qui se joue. On l’oublierait presque, tant, en cette dernière, le rodage est accompli et la symbiose constante. Que ce soit dans les passages « liturgiques », dans ceux de grande force sentimentale, ou dans les légèretés raffinées qui accompagnent le duo Papageno/Papagena, précision et limpidité sont là. Les bois en particulier, bien servis par Mozart, le lui rendent. La symbiose, encore une fois est totale entre, par exemple, les discours de Sarastro avec son souci de la portée du mot et la respiration montant de la fosse.

La salle qui affichait complet pour la troisième fois a très chaleureusement accueilli cette production réjouissante.

Gérard Loubinoux

16 novembre 2025

Direction musicale : Giuseppe Grazioli

Mise en scène : Cédric Klapisch

Réalisée par : Laurent Delvert

Décors : Clémence Bezat

Costumes : Stéphane Rolland, Pierre Martinez

Création lumières : Alexis Kavyrchine

Création images digitales : Niccolo Casas

Illustrations animaux et monstres : Stéphane Blanque

Collaboration artistique aux mouvements : Laura Bachman

Assistant mise en scène : Do Celou

Tamino : Léo Vermot-Desroches

Pamina : Norma Nahoun

Papageno : Riccardo Novaro

Papagena : Chloé Jacob

Sarastro : Luigi De Donato

Monostatos : Yan Bua

La Reine de la nuit : Marlène Assayag

Première Dame : Camille Poul

Deuxième Dame : Reut Ventorero

Troisième Dame : Eléonore Gagey

Premier Prête/ Deuxième homme d’armes : Denis Boirayron

Deuxième prêtre/Deuxième homme d’armes : Corentin Backès

Sprecher : Joé Bertlili

Les trois garçons : Chloé Chazal, Nina Monon, Lydie Prina

Orchestre Symphonique Saint-Étienne-Loire

Choeur Lyrique Saint-Étienne Loire

Direction : Laurent Touche

Solistes du chœur de la Maîtrise de la Loire

Direction : Jean-Baptiste Bertrand

Co-production Théâtre des Champs-Elysées, Opéra Nice Côte-d’Azur, Atelier Lyrique de Tourcoing, Théâtre Impérial-Opéra de Compiègne