Quand l’informaticien devient animiste

Tout rationnel et scientifiquement modelé que soit l’homme contemporain, certaines imaginations très archaïques demeurent actives et productives dans sa psyché. La vue d’une fleur à peine éclose ou tout juste fanée, celle de l’envol d’un oiseau, du jaillissement d’une source ou de l’écoulement d’un fleuve, celle d’un feu dans la cheminée, d’une feuille emportée par le vent, d’un clair de lune, d’un cristal de roche ou d’un galet roulé par les flots, font naître très naturellement, pour peu qu’on s’y attarde, des rêveries, des états d’âme, des enchaînements d’images, des résonances affectives. Elles sont inévitables, peut-être essentielles, dans le domaine des arts, tant du côté de l’artiste que de celui du récepteur de l’œuvre.

En ce domaine le rôle joué par les quatre éléments est central. La chose a été magistralement étudiée par Gaston Bachelard qui demeure la référence incontournable. Il ne semble pas cependant qu’on se soit beaucoup intéressé au rôle de l’imaginaire des éléments dans le théâtre lyrique.

Si lyrisme il y a, c’est parce qu’on y chante, certes, mais ce chant là est bien autre chose que la simple amplification ou coloration esthétisante de la parole parlée, c’est avant tout un mode d’expression du sentiment, avec une composante finalement assez viscérale (ce qui gêne d’ailleurs certaines personnes mal à l’aise face au chant lyrique). Par l’ampleur de son déploiement, par son côté foncièrement irréaliste (ceci aussi fait partie des critiques adressées à l’opéra par ceux qui y sont indifférents ou hostiles) l’opéra dépasse toujours l’anecdotique pour prendre des dimensions épiques et mythiques, même quand il se veut réaliste. Il est peut-être l’expression moderne la plus vive du mythe. Don Giovanni, Carmen, Turandot, Figaro, Rusalka, Norma, Boris Godounov, Manon, Violetta ou Rigoletto, prennent une vraie dimension mythique. Elle est bien évidemment centrale dans l’univers wagnérien qui s’en réclame explicitement ou chez les représentants du symbolisme.

Cet état de chose fait que, au-delà du décor, du cadre, donné à voir scéniquement, surtout s’il tend au réalisme, la conjonction de la parole et de la musique, fait naître, par la vertu de la suggestion et des résonances intimes qu’elle éveille, tout un univers poétique dans lequel, justement, l’imaginaire de la matière joue un rôle important.

Nous savons bien, aujourd’hui que la division de la matière en quatre éléments n’a aucune valeur scientifique. Là n’est pas la question. Tout moderne et scientifiquement formé et informé qu’il soit, l’homme contemporain conserve une part d’humanité archaïque dans son rapport aux choses. Le plus rationnel des scientifiques redevient animiste quand il insulte son ordinateur en train de faire des siennes ou supplie sa voiture de démarrer. Il faut s’en tenir au sens des mots : les éléments sont les choses élémentaires, ou plutôt les choses qu’on juge ou qu’on sent élémentaires. L’expression artistique s’en nourrit largement. On pourrait, pour en rester dans le domaine lyrique estimer tout aussi élémentaires des objets comme la nuit ou la fleur.

Enfin, il faut remarquer que, paradoxalement, la présence matérielle des éléments, sur scène est toujours problématique. On peut aujourd’hui, beaucoup plus que par le passé, introduire sur scène du vrai feu, de la vraie eau, de la vraie terre et du vrai air sous forme de vent par exemple. Cela brise à coup sûr l’illusion poétique. C’est que la présence matérielle d’éléments naturels entre en conflit avec la forme totalement artificielle qu’est l’opéra mais aussi avec le fait qu’au théâtre, fût-il lyrique, on est dans la représentation, pas dans la présentation. On ne meurt pas pour de bon sur scène ! La réaction quasi instinctive du spectateur est d’admirer l’exploit technique. Il se dit « Oh ! De la vraie eau ! Ces chanteuses n’ont-elles pas froid ou a-t-on réchauffé l’eau, mais comment ? » ou alors « Oh, là, là ! ce feu c’est bien un peu risqué ! ». C’est d’ailleurs la même chose lorsque sont présents sur scène des petits enfants ou des animaux. L’illusion est brisée car eux ne jouent pas et l’on s’attendrit sur le gentil bébé (redoutable finale de Butterfly!), ou on admire le dresseur du cheval, en costume d’époque, et qui serre les fesses en espérant que l’animal se contentera de lâcher quelques crottes (ce qu’il ne manque pas de faire). Sauf si cette réaction psychologique est voulue et assumée par un choix dramaturgique particulier, les éléments gagnent souvent à demeurer dans le domaine de la suggestion.

Nous nous en tiendrons ici aux traditionnels quatre éléments : l’eau, le feu, l’air et la terre.

L’eau

Le fétu emporté par le ruisseau est l’éternel symbole de l’insignifiance de notre destin

Gaston Bachelard

Une des caractéristique de l’eau c’est qu’elle est un élément qui offre plusieurs facettes. La rêverie face à l’eau, ne prend pas la même tournure suivant qu’on contemple un vaste fleuve, une eau dormante, une averse, l’océan ou la rosée du matin.

Les rêveries induites, les résonances intimes, prennent des couleurs chaque fois différentes.

Une des plus archaïques image portée par l’eau est celle du temps. Le premier humain qui, assis au bord d’un fleuve, a laissé courir sa réflexion n’a pu éviter le rapprochement entre l’inexorable fuite de l’eau celle du temps. La langue en rend compte : on dit que « le temps s’écoule », on dit « au fil du temps » comme on dit « au fil de l’eau », on dit « au cours d’une vie »… Ainsi l’évocation du fleuve, ou plus généralement d’une eau courante, dans un ouvrage lyrique introduit toujours une puissante dose d’inexorabilité.

On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve

Un des exemples les plus explicites, car détaillé dans le texte, nous le trouvons dans la comédie musicale Show Boat (Rogers et Hammerstein). Il y est mis en lumière l’indifférence de l’éternel écoulement de l’eau face à la brièveté et à la souffrance des humains. C’est un pauvre noir qui chante cela, dans son anglais estropié, face au majestueux Mississipi : le Old Man River. L’écoulement du fleuve y est présenté non seulement comme inexorable mais aussi comme indifférent aux injustices et aux souffrance des humains, exactement comme l’est le temps. Les trois derniers vers résument tout et dans leur simplicité formulent une des grandes angoisses métaphysiques de l’homme face au temps :

I’m tired of livin’

An’ skeered of dyin’

But Ol’ Man River

He jes keep rollin’ along.

Je suis fatigué de vivre

Et et j’ai peur de mourir

Mais Old Man River

Il continue juste à rouler tout le long.

On retrouve, ici en anglais, le rapprochement entre le long du fleuve et le long du temps.

Parlant du fleuve il dit “he” et non “it”. Ce fleuve, ce vieil-homme-rivière, est une version de Kronos, le temps qui dévore ses enfants. Les mythologies, pour cette raison, ont associé souvent le trépas (étymologiquement « passage de l’autre côté »), à la barque. La chose va de soi : le fleuve va de sa source à son embouchure, comme l’homme du berceau au tombeau. L’association du berceau au bateau, potentialisée par le commun bercement, est très fréquente et bien sûr liée à la brièveté de la vie du berceau au tombeau. On en a un bel exemple dans la mélodie de Gabriel Fauré : sur la poésie de Sully Prudhomme :

Le long des quais les grands vaisseaux,

Que la houle incline en silence,

Ne prennent pas garde aux berceaux

Que la main des femmes balance.

Mais viendra le jour des adieux ;

Car il faut que les femmes pleurent

Et que les hommes curieux

Tentent les horizons qui leurrent.

Et ce jour-là les grands vaisseaux,

Fuyant le port qui diminue,

Sentent leur masse retenue

Par l’âme des lointains berceaux.

Ici aussi on commence par « le long »…

Nous avons un très bel exemple de barque funèbre dans Il Tabarro (la Houppelande) premier volet du triptyque de Puccini, avec la péniche amarrée le long des quais de la Seine à Paris et qui recèle dans ses entrailles le berceau vide d’un bébé trépassé.

Exactement comme plus tard dans Show Boat où les pauvres noirs se lamentent des charges qu’il leur faut porter sur les bateaux, les dockers parisiens y sont présentés comme de véritables esclaves :

Hai ben ragione; meglio non pensare,

piegare il capo ed incurvar la schiena

Per noi la vita non ha più valore

ed ogni gioia si converte in pena.

I sacchi in groppa e giù la testa a terra.

Se guardi in alto, bada alla frustata.

Tu as bien raison; il vaut mieux ne pas penser

Baisser la tête et courber l’échine

Pour nous la vie n’a plus de valeur

Et toute joie se convertit en peine.

Les sacs en croupe et la tête à terre.

Si tu regardes en haut, gare au coup de fouet.

C’est d’ailleurs à se demander si Hammerstein ne connaissait pas cet air tant parfois les paroles de Old Man River sont semblables.

Le lent bercement de la péniche fait écho, un écho temporel, à un autre bercement désormais passé (« l’anno scorso » : « l’année écoulée ») :

-Ora le notti sono tanto fresche

E l’anno scorso là in quel nero guscio

eravamo pur tre…. c’era il lettuccio

del nostro bimbo.

– Il nostro bimbo!…. Taci!….

-Tu sporgevi la mano, e lo cullavi

dolcemente,

lentamente!.…

-Maintenant les nuits sont si fraîches,

Et l’an dernier là dans cette noire coquille

Nous étions pourtant trois… Il y avait le petit lit

De notre bébé.

-Notre bébé ! … Tais-toi !…

-Tu étendais la main, et le berçais

Doucement,

Lentement.

Cet écho temporel, – c’est un thème très fréquent -, fait naître l’illusion dangereuse, d’un anéantissement du temps : on passe de l’imparfait, le temps de ce qui se déroulait dans le passé, au présent.

-Erano sere come queste….

Se spirava la brezza,

vi raccoglievo insieme nel tabarro,

come in una carezza….

Sento sulle mie spalle

le vostre teste bionde….

Sento le vostre bocche.

C’étaient des soirs comme celui-ci…

Si la brise soufflait

Je vous recueillais ensemble dans ma houppelande,

Comme dans une caresse…

Je sens sur mes épaules

Vos têtes blondes…

Je sens vos bouches.

« On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve » aurait dit Héraclite. C’est exactement ce qu’oublie le personnage en croyant revivre ce qui fut. Peut-être dans le cas présent est-ce plus déni qu’oubli car depuis l’époque heureuse, comme on dit : de l’eau a coulé sous les ponts et l’amour s’en est allé au fil de l’eau. « Sous le pont Mirabeau coule la Seine/Et nos amours » dit Apollinaire. Peut-être Michele veut-il se convaincre qu’il n’en est rien. C’est en vain qu’il dira à Giorgetta « Ritorna come allora/Ritorna ancora mia ! » (« Redeviens comme alors/Redeviens encore mienne ! »). En fait et c’est très très souvent le cas pour les livrets d’opéra, on perd à la traduction même très proche de l’original : il faudrait ne pas hésiter à conserver : « Retourne comme alors/Retourne mienne ». Plus encore qu’en français en italien la parenté étymologique est palpable entre « alors » « allora » et « ora » à la fois « heure » et « maintenant ».

De fleuve en fleuve

Pas plus que le temps ou les amours enfuies au cours du temps, au fil de la vie, un fleuve ne retourne en arrière. Par ce seul fait la présence d’un fleuve ou d’une rivière est souvent un rappel tragique de la fatalité.

C’est le cas dans Katia Kabanova de Janacek. Le fleuve est présent au lever du rideau. Kudjraj, assis contemple la Volga, comme il le fait depuis trente ans sans s’en lasser. Il n’y voit qu’un miracle (zazrak) de beauté dont il régale son regard. Il n’y a pas dans ce début une once de discours métaphysique. Il n’en est pas besoin. L’avertissement est là cependant et c’est dans ce même fleuve que Katia trouve sa destinée, alors que son amour, Boris, la quitte pour aller là où le conduit son propre destin. Le livret précise, au moment où Katia résignée le prie de faire la charité au long de son voyage : « On entend en coulisse le chœur qui vocalise sur le O de Volga comme un soupir», puis alors que Boris s’éloigne : « Au lointain s’éteint un chant sans paroles ». La voix du chœur est à la fois appel et rappel, rappel de l’inexorable et appel à soi. Katia répond à cet appel en se jetant dans les flots.

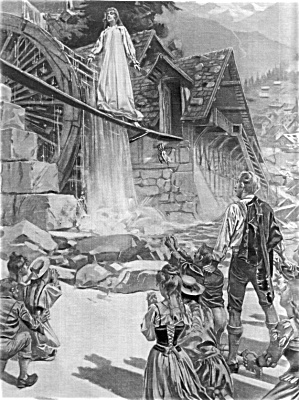

Décidément cette présence du fleuve s’accorde bien à la poétique personnelle de Janacek dont la dramaturgie est très imprégnée de la question du temps. C’est ainsi qu’on retrouve l’eau courante (l’eau courant) au cœur-même de Jenufa (antérieure à Katia Kabanova). Le moulin, central au premier acte, permet le passage de la linéarité de l’eau, qui file et suit son cours, à la circularité, au cycle, si importants dans la thématique temporelle (Nous y reviendrons plus loin). L’écoulement de l’eau convertit en quelque sorte la roue du moulin en rouage d’horloge. Le xylophone qui en imite le tic-tac met la chose en évidence. Un petit détour par la littérature éclaire la prégnance de ce type de rapprochement, ainsi en trouve-t-on chez Balzac (Le lys dans la vallée) un bel exemple : « Belle fut cette nuit passée sous ses fenêtres, au milieu du murmure des eaux passant à travers les vannes des moulins et entrecoupée par la voix des heures sonnées au clocher de Saché ». Le drame lui-même, plus qu’en trois actes se déroule en trois temps : été – hiver – printemps. Les rythmes ternaires sont ceux sur lesquels on tournoie. On est dans une logique de l’éternel recommencement. À la fin du drame Jenufa et Laca sont prêts à repartir pour une nouvelle vie. Cependant dans Jenufa apparaît un aspect particulièrement intéressant dans l’imaginaire de l’eau courante et qui, de ce point de vue, rend cet ouvrage plus riche que Katia Kabanova : c’est la résistance de certaines choses à l’implacabilité du temps. Ici l’eau se refuse, en quelque sorte, à emporter le crime d’infanticide dans l’oubli. En se faisant glace et en se figeant, puis en redevenant liquide elle conserve le cadavre du bébé pour le restituer aux humains afin que justice lui soit rendue. On peut aisément faire le parallèle avec le remord qui ronge l’infanticide Kostelnicka, que le temps se refuse d’engloutir dans le refoulement et qui finit par remonter à la surface.

Pour quitter un instant les eaux courantes on notera dans le Mefistofele de Boito, l’évocation par Marguerite du bébé que « l’autre nuit au fond de la mer » (« l’altra notte in fondo al mare » « ils » ont jeté avant de l’en accuser.

On peut aussi évoquer la noyade burlesque de Falstaff jeté à la Tamise « comme on fait avec les chats et les petits chien aveugles » et qui ne doit sa survie qu’à la vertu flottante de sa panse.

Le fleuve a toujours plus ou moins une ambivalence qui est une des caractéristiques de tout symbole : il fait disparaître mais il fait aussi ressurgir.

C’est le cas des Trèves dans le tableau du Val d’Enfer de Mireille :

C’est à minuit

Que les Trèves sans bruit

Sortent du gouffre sombre

Je les vois glisser sous le flot bleu

Et se dresser dans l’ombre,

Les bras tendus vers Dieu.

chante Ourrias.

Katia Kabanova, comme du reste Lisa (la Dame de Pique), noyée dans les eaux glacées de la Néva sont parentes des « […] pauvres filles délaissées/Que la mort sans retour/Au vieux Rhône a fiancées/. (Notons au passage que le Rhône, est présenté déjà comme un vieil-homme-rivière!)

L’image de la rivière, du fleuve (l’italien ne possède que le mot « fiume » pour les deux) se confond parfois avec celle du monstre aquatique capable d’engloutir dans ses profondeurs les forfaits humains, écho lointain du Léviathan de la Bible ou de la provençale Tarasque. C’est le cas dans Rigoletto. « Più avanti è più profondo il gorgo » dit Sparafucile à Rigoletto qui cherche à faire disparaître ce qu’il croit être le cadavre du duc de Mantoue. Le mot « gorgo » utilisé par le librettiste Piave est une rareté poétique pour dire « tourbillon ». Il a aussi en poésie le sens d’eau courante mais sa sonorité-même, en italien comme en français, évoque le gosier qui engloutit. La langue ne cesse de trahir ces rapprochements imaginaires : les fleuves passent par des gorges, ont parfois des bouches. Ne dit-on pas d’ailleurs fréquemment « englouti par les eaux ». ici ce sont celles du Mincio. Dans cette fin de Rigoletto, l’orchestre, de façon surprenante, se lance dans une véritable chevauchée, où le rythme en pa-ta-clop, inattendu mais terriblement efficace, renvoie aux chevaux emportant les âmes (psychopompes disent les spécialistes). C’est que l’eau emporte tout quand elle s’emballe. En italien les grosses vague s’appellent cavalloni. (Jean-Roger Caussimon, soit dit en passant, reprend l’image dans sa chanson Ostende : « On voyait les chevaux de la mer… »).

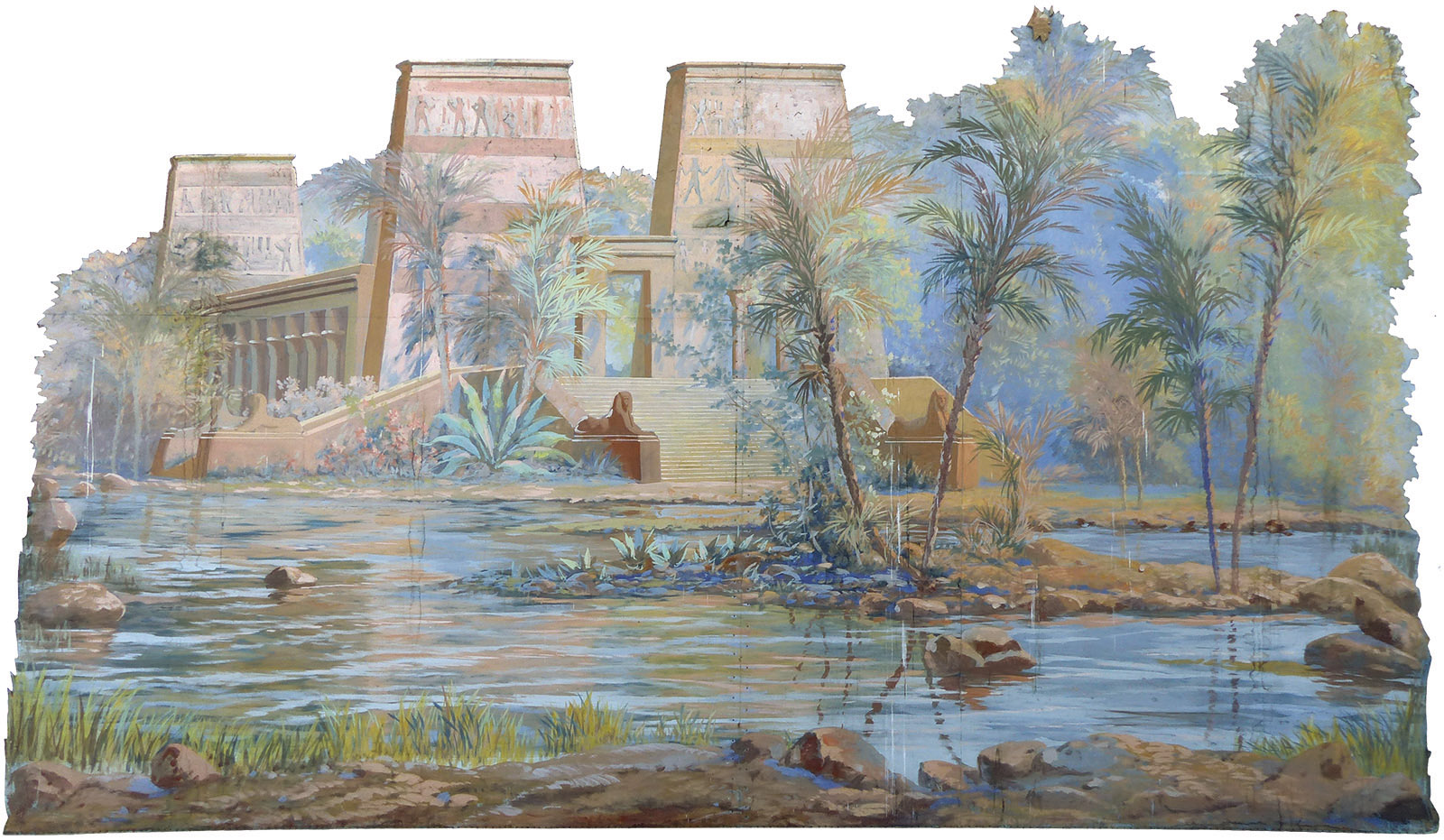

Dans Aïda le fleuve est très présent dans ce qu’on a l’habitude d’appeler « l’acte du Nil ». Ici contrairement aux exemples précédents, ce n’est pas uniquement vers l’aval qu’est tourné le regard mais aussi vers l’amont, au moment-même où l’héroïne envisage son engloutissement : « Les sombres tourbillons du Nil/ M’offriront une tombe » (« Del Nilo i cupi vortici/ Mi daran tomba »), et pour rester dans le thème elle ajoute : « et paix, peut-être et oubli » (« E pace forse e oblìo »). Mais si le fleuve emporte inexorablement vers son débouché il apporte aussi ce qui vient de la source, des origines (Le berceau de Moïse est toujours très présent dans l’imaginaire lié à l’Égypte). Le regard de l’héroïne se tourne alors vers ce qu’apporte l’eau courante, c’est à dire le contraire de la tombe : le berceau, le contraire de l’oubli : le souvenir et le contraire du soir : le matin : là où « son matin brilla » (« dove il mio mattin brillò ». Pour nous qui avons des images de l’Éthiopie plutôt lamentables, l’évocation qu’en fait Aïda peut surprendre , il y est question de douces brises (« dolci aure »), de vertes collines (« verdi colli ») et de fraîches vallées (« fresche valli »). Toute remarque quant au défaut de réalisme serait déplacée dans un monde de l’opéra où le pharaon s’exprime en italien. Ce qu’évoque Aïda aux murmures du fleuve c’est la fraîcheur de l’enfance dans une vie aride. Le roseau est matériellement et musicalement présent dans l’anche du hautbois qui retourne à ses origines. Soit dit d’ailleurs au passage on trouve a contrario l’aridité d’une vie exprimée de façon difficilement traduisible en français chez Puccini quand Manon Lescaut au moment de mourir dans le « désert » américain, se qualifie elle-même de « deserta donna ».

Il n’est pire eau que l’eau qui dort

On remarquera l’importante différence imaginaire entre l’eau de surface et celles des profondeurs. Certes le fleuve, la rivière, le ruisseau, emportent les choses qu’il engloutissent, ils peuvent aussi les restituer mais il y a le fond des eaux. Là au fond de son lit le fleuve peut couler sans altérer ni emporter les choses qui résistent au temps. Une des plus symboliquement évidente est le métal sur lequel le temps passe sans jamais l’altérer et qui peut se recycler éternellement : l’or.

Bien évidemment on pense ici à l’Or du Rhin.

Comme toujours Wagner à lui seul mériterait qu’on s’y attarde longuement. On se contentera de remarquer, pour notre propos, que la conversion de cet or en anneau met en confrontation les deux grandes représentations imaginaires du temps : temps linéaire/temps cyclique. Le premier va d’une genèse à une apocalypse, d’un début des temps à une fin des temps et se double souvent d’un au-delà du temps, d’un ailleurs d’éternité, le second est éternel recommencement. On en a un bel exemple de cette dernière conception à la fin de la Petite Renarde Rusée (Encore Janacek !), lorsque se réplique la scène du début à cela près que la petite grenouille saisie par le garde-chasse, exactement comme autrefois, déclare : « ça c’est pas moi, c’était ma grand-maman, elle m’a parlé de vous».

Il est difficile quand il est question d’objets précieux au fond d’une eau claire de ne pas penser à Pelléas et Mélisande, Mélisande qui apparaît au bord d’un ruisseau (mais qui est venue de la mer) où elle a laissé tomber une mystérieuse couronne au fond de l’eau, comme plus tard elle laisse tomber dans l’eau la bague offerte par Golaud. Il faut cependant être conscient que l’auteur du texte, Maeterlink, se réclame de l’école symboliste qui fait un usage très particulier du symbole. Pour simplifier on dira que cette école utilise les images d’éléments comme l’eau, à la façon d’arcanes d’un jeu de tarots. Ils plongent dans un répertoire d’images, comme ici la couronne et la fontaine qu’ils croisent de façon qu’on croirait aléatoire pour en faire naître de façon ésotérique revendiquée, ce qu’il pensent être l’inaccessible à l’analyse rationnelle, à la perception ordinaire. C’est dans ce sens que le vieil et aveugle (c’est à dire le clair-voyant) Arkel proclame qu’ « on ne voit jamais que l’envers des destinées ». Le symbolisme, par ces procédés, aspire à en percevoir une autre dimension . C’est une démarche au second degré, peut-être quelque peu artificielle, par rapport à l’imaginaire spontané des éléments.

Une des remarques les plus fructueuses que fait Gaston Bachelard à propos des symboles c’est qu’ils ne sont pas univoques. Ils peuvent tout à fait signifier une chose et/ou son contraire. C’est bien sûr le cas de l’eau qui emporte les amours mortes et peut apporter la mort, comme on vient de le voir, mais elle peut tout aussi bien emporter les souillures et apporter la vie. L’homme le plus primitif n’a pas manqué de remarquer les vertus purifiantes de l’eau qui emporte la saleté, rend propre, apaise, régénère, et même qui ressuscite la plante morte. C’est l’eau lustrale, celle du baptême qui lave les âmes. C’est l’eau claire. Nous en avons un bel exemple au début de Lakmé quand l’héroïne va se baigner dans l’eau claire avec sa compagne Malika.

Dôme épais le jasmin à la rose s’assemble rive en fleurs,

frais matin, nous appellent ensemble.

Ah! glissons en suivant le courant fuyant dans l’onde frémissante.

D’une main nonchalante, gagnons le bord, où l’oiseau chante.

Cependant l’eau n’est pas toujours eau courante. Il est des eaux sinon immobiles du moins sans mouvement linéaire. Cela va du simple étang jusqu’au vaste océan. Lorsque l’eau s’immobilise elle devient eau miroitante. Là encore le symbole est universel. L’eau est en fait le seul miroir naturel et le premier que l’homme ait connu. Le mythe de Narcisse qui se noie pour s’être trop regardé dans le miroir de l’eau est très riche. Il dit le danger des apparences, les choses dangereuses qui sont de l’autre côté. Il n’est pire eau que l’eau qui dort !

S’il est une ville qui en ce domaine du reflet est archétypale c’est bien Venise qu’on retrouve dans beaucoup d’opéras. Il faudrait s’attarder sur La Gioconda de Ponchielli, mais l’exemple choisi ici est plus familier, c’est celui des Contes d’Hoffmann. L’eau y est calme, on glisse dessus, c’est comme si l’immobilité miroitante de l’eau exorcisait l’inexorabilité du temps :

Le temps fuit et sans retour

Emporte nos tendresses.

Loin de cet heureux séjour

Le temps fuit sans retour.

On remarquera au passage que comme, dans l’exemple précédent, l’eau appelle un duo féminin. Chez Offenbach c’est un peu comme si une voix reflétait l’autre et comme si le reflet se traduisait en écho. On a au contraire une tout autre vision dans Die Tote Stadt (La ville morte, d’après Rodenbach) de Korngold qui si déroule à Bruges, la « Venise du Nord » où le héros croit reconnaître sa femme morte depuis des année dans une autre femme qui en est comme le double troublant. C’est que des profondeurs de l’eau qui dort peuvent aussi remonter des choses effrayantes. Bachelard dans une très belle page attire l’attention sur une forme très particulière de l’eau immobile : celle des puits. C’est une eau très menaçante parce qu’elle est enfouie dans les profondeurs. On dit que la vérité en sort. C’est presque une eau cauchemardesque. On a un très bel exemple qui l’aurait probablement ravi dans Lucia di Lamermoor. Il y aurait reconnu l’eau épaisse, sanglante, qu’il avait repéré chez Edgard Poe. Lucia raconte justement un cauchemar à sa suivante :

Regnava nel silenzio Dans le silence régnait

alta la notte e bruna… La nuit haute et obscure

Colpia la fonte un pallido Un pâle rayon de sombre lune

raggio di tetra luna… Frappait la fontaine…

Quando un sommesso gemito Quand un gémissement étouffé

fra l’aure udir si fe’; Se fit entendre dans l’air ;

ed ecco su quel margin Et voici sur ce rebord

ah! l’ombra mostrarsi a me. Ah ! L’ombre se montrer à moi.

Ah! Ah !

Qual di chi parla,muoversi Tel que quelqu’un qui parle

il labbro suo vedea, Je voyais sa lèvre se mouvoir

e con la mano esanime Et de sa main sans vie

chiamarmi a sè parea. Elle semblait m’appeler à elle.

Stette un momento immobile, Elle se tint un moment immobile,

poi ratta dileguò. Puis soudain s’évanouit.

E l’onda, pria sì limpida, Et l’onde auparavant si limpide,

di sangue rosseggiò Rougeoya de sang.

Au clair de la lune

Dans cet air est évoquée la lune, non point une lune claire, lumineuse, mais au contraire un astre sombre émettant un pâle rayon, comme anémié. Le rapprochement de la lune, de l’eau et de la femme est très ancien et très archaïque. L’homme primitif a tout naturellement remarqué la coïncidence de durée entre les phases de la lune, ses cycles, et les cycles menstruels. Il a remarqué aussi les corrélations entre les cycles lunaires et le cycle des marées. C’est ainsi mise en place une trinité imaginaire Femme-Eau-Lune. Aujourd’hui encore nous conservons des éléments de calendrier lunaire. C’est le calendrier lunaire, par exemple, qui détermine la date de Pâques et ce qui gravite autour. Si le cycle des ans est solaire, la division en mois est lunaire. Le vocabulaire trahit ces rapprochements, les adjectifs « mensuel » et « menstruel » ont la même racine, ainsi que le mots « mois » lui-même (du latin « mensis ») dont ils dérivent et sont quasiment des doublons. Le verbe mesurer leur est parent et ce n’est pas un hasard si les menstrues sont aussi appelées « règles ». Par ailleurs et pour conforter ces rapprochements imaginaires l’homme archaïque a remarqué que la lune était parfois pleine. Cette dernière expression est comme un fossile linguistique de l’imaginaire archaïque. Les anthropologues ont relevé depuis longtemps que les mythes et rites dans les civilisations agraires, très attachées aux cycles végétaux, sont des mythes et rites lunaires et sont souvent sanglants.

Norma prend une tout autre dimension si on a ces choses à l’esprit. Norma qui, dès son apparition évoque la déesse lunaire. La prêtresse de cette « casta diva », version gauloise de la chaste Diane romaine, vit elle-même un drame lunaire, elle est en phase de décroissance, (après avoir été pleine!) tandis que monte à l’horizon la nouvelle lune : Adalgisa. Face à elles : le solaire Pollione (Apollon). Loin d’être deux rivales qui s’entre-déchirent et se haïssent elles sont le reflet l’une de l’autre, deux phases d’une même féminité. Lorsque Adalgisa confie à Norma l’histoire de sa rencontre avec Pollione, la façon dont elle s’en éprise, Norma au lieu d’entrer en furie ou en désespoir se contente de dire, pleine de nostalgie : « moi-même je brûlai ainsi » (« Io stessa arsi così »), « Oh ! Souvenir ! Je fus ainsi séduite ! » (« Oh ! Rimembranza ! Io fui così sedotta ! ») etc… son passé est le présent d’Adalgisa. Le cycle se répète. Le librettiste Felice Romani qui était helléniste et d’une grande érudition, son modèle français Alexandre Soumet qui a nommé ainsi l’héroïne, savaient que ce nom, Norma, n’était pas anodin. En latin il désignait une équerre avant de désigner une règle, puis une loi. Sous cet angle de lecture on est bien loin de l’histoire d’une gauloise séduite puis abandonnée par son séducteur romain au profit d’une jeunesse plus appétissante. On dépasse le stade de l’anecdotique pour celui du mythique.

Cette conjugaison archaïque de l’eau et de la lune trouve une autre expression dans Rusalka où cette dernière, créature aquatique s’il en est, remonte à la surface pour s’adresser à l’astre des nuits dans la superbe « chanson à la lune ». Cette lune-ci est claire et lumineuse, elle éclaire le monde et pénètre jusque dans les rêves des dormeurs. Rusalka, l’ondine, la charge de la rappeler au souvenir du bien-aimé, mais la fatalité du cycle est là et c’est sur une vaine exhortation que s’achève la chanson « ne disparais pas ! Ne disparais pas ! »

Oceano nox

C‘est ainsi que par le biais de tels enchaînements imaginaires l’eau peut passer de symbole d’un temps linéaire qui coule inexorablement à symbole de l’autre grande vision du temps conçu comme éternel recommencement, comme cycle tout aussi inexorable. C’est ce que Mircea Eliade a appelé dans le titre d’un de ses ouvrages « Le mythe de l’éternel retour ». Ceci nous conduit à examiner une autre opposition fondamentale : celle entre l’eau qu’on dit « douce » et l’eau amère, celle des mers et des océans. Ces derniers (surtout l’océan) se prêtent aux représentations cycliques, justement parce que assujettis à des cycles, ceux des marées et au caractère très répétitif des vagues venant se briser sur la grève, ce que Baudelaire appelait « le déroulement infini de sa lame ». L’exemple qui vient immédiatement à l’esprit est celui du Fliegende Holländer (connu sous le titre du Vaisseau Fantôme en France). On sait la légende de ce capitaine blasphémateur condamné à errer jusqu’au Jugement Dernier (C’est à dire la fin des temps) sur le fier océan (« Stolzer Ozean ») mais auquel est accordé un retour à terre tous les sept ans, seule chance pour lui de mettre un terme à son châtiment en trouvant une femme qui puisse l’aimer.

On a un autre tel bel exemple de ce rapport entre imaginaire de l’eau amère et réplication du temps avec Peter Grimes de B. Britten, œuvre où la mer et la vague obstinée, sont omniprésentes dans le rude monde des pêcheurs du Suffolk au début du dix-neuvième siècle. On y assiste au drame redoublé du malheureux Peter qui, ayant par maladresse et brutalité provoqué la mort de son jeune apprenti, provoque à nouveau la mort du gamin qu’on a, non sans réticence, consenti à lui confier à nouveau. Contrairement au Hollandais qui trouve une issue dans la sublimation de la rédemption par l’amour, Peter Grimes ira chercher la mort au fond des « gouffres amers » (Hugo) en coulant volontairement avec son bateau.

Les profondeurs qui recèlent les os des noyés et les épaves envoyées par le fond recèlent aussi, la chose est courante et fascinante, des trésors. La littérature la BD et le cinéma en sont pleins. Les méchants y laissent généralement la peau. On peut classer au nombre de ces trésors les perles que s’en vont pêcher au péril de leur vie les pêcheurs de perles de Ceylan dans l’opéra de jeunesse de Bizet. Certes la chose est bien soulignée dans le livret mais ici la puissance de l’imaginaire des éléments s’émousse et se délite car les médiocres auteurs du médiocre livret des Pêcheurs de perles utilisent l’image de la mer et de cette pêche exotique comme prétexte à couleur locale de pacotille au milieu d’un bric-à-brac de palmiers et de temples en ruine, de brahmanes et de fakirs. On demeure au niveau de la métaphore éculée de la recherche de la perle rare. Dans cet univers aux « filles à l’œil noir » cette perle rare n’a rien d’une indigène :

Sous la vague profonde

Plongeurs audacieux

À nous la perle blonde

Cachée à tous les yeux !

On voit avec cet exemple que la seule présence d’un des quatre éléments ne suffit pas à alimenter la rêverie profonde, le souffle poétique. Il faut en quelque sorte que le drame s’en nourrisse, y trouve une respiration, de véritables résonances. S’il s’intellectualise ou s’il est utilisé comme ingrédient d’une pauvre recette, il devient encombrant, sans plus.

Comme l'eau courante, l'eau de la mer et de l'océan ne prend pas les mêmes résonances suivant qu'on en considère la surface ou la profondeur. Profonde elle est capable d'engloutir jusqu'à une entière cité, comme dans le Roi d'Ys ou de vomir un monstre venu réclamer un tribut de sang comme dans Idomeneo. Il y a toujours quelque entité vorace tapie au fond des eaux. C'est elle qu'invoque Isolde dans sa fureur au début de sa traversée vers la Cornouaille.

Treibt aus dem Schlaf Tire de son sommeil

dies träumende Meer, Cette mer rêvante,

weckt aus dem Grund Eveille depuis la profondeur,

seine grollende Gier! Sa rancunière voracité !

Zeigt ihm die Beute, Montre lui le butin

die ich ihm biete Que je lui offre.

La traduction est rendue ardue par le télescopage très fructueux du sens de certains mots. Le verbe « grollen » (sous la forme de participe présent ici) veut dire « gronder », ce qui renvoie au bruit de la mer en furie, (en France on parle du « mugissement » des flots) mais il a aussi le sens de « garder rancune à quelqu'un ». « Gier » indique un désir ardent, mais aussi une avidité (cela se dira pour l'argent par exemple), mais aussi une gloutonnerie. Ainsi « Seine grollende Gier » pourrait être traduit aussi bien par « Son grondant ardent désir » que par « sa rugissante gloutonnerie » ! Wagner utilise souvent ces potentielles fluctuations sémantiques qui sont proches dans leur nature des résonances multiples propres aux symboles, mais aussi des glissements du chromatisme musical. Le choix de traduction, lorsqu'il faut s'y résoudre peut être guidé par la conscience du rôle d'un arrière-plan symbolique fort.

Profondeur et étendue sont deux dimensions difficilement compatibles. L'immensité lorsqu'elle demeure en surface devient vite superficialité. Elle peut se parer des attraits mortifères des sirènes. C'est la cas dans Thaïs où l'ascétique Athanaël, l'homme du désert, contemple le foyer de luxure qu'est Alexandrie. On est bien loin du « fier Océan » du Hollandais :

Voilà donc le terrible cité !

Où je suis né dans le péché,

L’air brillant où j’ai respiré

L’affreux parfum de la luxure !

Voilà la mer voluptueuse

Où j’écoutais chanter la sirène aux yeux d’or !

C'est cette même étendue que scrute Butterfly dans l'attente d'un retour qui tarde et qui ne sera pas celui espéré du superficiel Pinkerton. L'emploi des temps dans le célébrissime « Un bel dì vedremo » est tout sauf incohérent :

Un bel dì vedremo Un beau jour nous verrons (futur)

Levarsi un fil di fumo sull’estremo Se lever un fil de fumée sur les extrêmes

Confin del mare. Confins de la mer.

Poi la nave appare Puis le navire apparaît (Présent)

Poi la nave bianca Puis le navire blanc

Entra nel porto Entre dans le port. (Présent)

Romba il suo saluto. Son salut gronde. (Présent)

Vedi ? È venuto ! Tu vois ? (Présent) Il est venu (Passé composé)

Le plus intéressant est ce passé composé, qui, en italien comme en français, est le temps de ce qui est accompli. L'à-venir est devenu fait accompli tant le désir est grand que les choses se déroulent autrement qu'elles ne risquent de se dérouler.

Soit dit au passage, cet exemple illustre la nécessité impérative pour le traducteur de serrer au plus près le texte original et de résister à la tentation de soigner le style aux dépens du sens. On voit parfois – surtout sur les traductions artisanales sur Internet, mais aussi souvent sur les surtitrages, de belles fantaisies - ainsi le fil de fumée peut devenir panache ou même brin de fumée (merci le traducteur automatique !), et, plus loin, la fleur de verveine se faire fleur d'oranger pour une raison mystérieuse ! La chose frôle la bêtise quand « Tu vois ? Il est venu » devient « Vous voyez ? il arrive » (Ici on a transité par une traduction automatique en anglais, retraduite en français et sans doute le retraducteur a-t-il jugé bon de rétablir une uniformité des temps, comme on le recommande au CM2).

L'océan emportera, comme il l'a apporté, Pinkerton, le « Yankee vagabondo » qui « jouit et trafique, méprisant les risques » (« gode e traffica, sprezzando i rischi »). « C'est un évangile facile » (« è un facile vangelo ») répliquera le sage consul Sharpless (Concours d'ingéniosité chez les traducteurs pour éviter cet évangile - littéralement le livre de la bonne parole - et soigneusement aplatir le texte). Le public américain ne perçoit pas d'ailleurs toute l'ironie qu'il y a chez Puccini à introduire la mélodie de ce « è un facile vangelo » par les cordes en enchaînement de la citation de ce qui est aujourd’hui l’hymne américain, au moment où les deux Yankees viennent de lever leur verre en proclamant « America for ever ! »

Cependant il n'est pas toujours vrai que étendue et profondeurs puissent être considérées comme antithèse, comme opposition entre superficialité et approfondissement . Ainsi, de façon assez inattendue, en apparence, c'est l'image de la mer qui surgit au dernier échange entre Rodolfo et Mimì dans la Bohème.

Sono andati? Fingevo di dormire Ils sont partis ? Je faisais semblant de dormir

perché volli con te sola restare. Parce que j'ai voulu rester seule avec toi,

Ho tante cose che ti voglio dire, J'ai tant de choses que je veux te dire,

o una sola, ma grande come il mare, Ou une seul, mais grande comme la mer,

come il mare profonda ed infinita… Comme la mer profonde et infinie...

Sei il mio amore e tutta la mia vita! Tu es mon amour et toute ma vie !

Inattendue mais combien signifiante : ici, comme dans Traviata, mais aussi comme dans Manon, ou, sur un autre registre dans la Vie Parisienne, Paris est lieu de perdition, c'est là que règne le superficiel, les illusions qu'on a vite fait de perdre, c’est la « moderne Babylone » opposée à la Jérusalem céleste (évoquée à la fin de Mireille, en marche vers les Saintes de la Mer). C'est le miroir aux alouettes où se font piéger les êtres naïfs ou inconséquents. On s'y brûle les ailes, on y fait naufrage. Puccini est très sensible au passage par les petites choses, par le repli au cœur de l'intime pour déboucher sur le sublime. « Ad augusta per angusta » (« Au grandiose par l'étroit » disent les pages rose du Larousse). La soudaine irruption, dans la chambrette misérable de Mimi, de la mer dans ce qu'elle a de plus majestueux et insondable est le signe de cette sublimation.

Et la musique dans tout ça ?

On pourrait ainsi multiplier les exemples et les nombreuses variations du thème de l’eau dans l’opéra. Remarquons au passage que les variations sur un thème donné sont un des fondements de la musique. Ceci nous conduit à la question qui s’impose : qu’en est-il de la musique dans tout ça ?

L’opéra, est une forme de théâtre est-il besoin de le rappeler (rares pourtant sont les histoires du théâtre qui l’intègrent) ? C’est une forme de théâtre qui tire sa force expressive de la musique, inutile de le rappeler. Cette dernière possède la vertu de suggestion par les propriétés de ses composantes : durée, hauteur, intensité, timbres, par la puissance émotive des accords, celle mystérieuse des enchaînements mélodiques. Comme la parole, la musique a cela de commun avec l’eau sous sa forme liquide d’avoir un rapport existentiel au temps. L’écoulement leur est consubstantiel. Comme l’eau courante ne rebrousse jamais chemin, la musique va inexorablement de l’avant, portée par le temps jusqu’à la résolution finale. Dieu sait l’importance du tempo. La mélodie, du fait des variations possibles de hauteur du son peut très facilement adopter un profil ondulant. Le mot « ondulation » est on ne peut plus transparent. Il est à remarquer que le mot « onde » désigne aussi bien la matière « eau » que son mouvement, le mouvement étant comme consubstantiel à l’élément. Le figuralisme musical ne s’est pas privé de l’ondulation pour figurer l’eau. Il serait superflu d’en recenser toutes les occurrences lorsqu’il s’agit d’évoquer l’eau courante (incontournable Moldau!) mais aussi la vague éternellement renouvelée. Wagner ne s’en est pas privé en particulier dès l’ouverture du Fliegende Holländer avec ses grands vagues chromatiques. Benjamin Britten suggère de façon éblouissante la vague née de la puissante et terrible mer venant éternellement mourir au rivage dans les interludes de Peter Grimes.

Il est fondamental de remarquer que la simple répétition obstinée d’une formule musicale suffit à créer le sentiment d’ondulation sans même en imiter le schéma. Cela tient au fait que la répétition est forcément cyclique puisqu’on recommence la même chose et que le cycle déployé temporellement devient sinusoïde. On le voit dans les graphiques. De cela découle que la présence d’un accompagnement en ostinato a toujours quelques chose de fatal. C’est chez Bellini qu’on en trouve un très efficace emploi. Qu’on prête attention à l’accompagnement de l’air de la Somnambule « Ah ! Non credea mirarti / Sì presto estinto, O fiore ! » (« Je ne croyais pas te voir si tôt éteinte, ô fleur ! ») ou à celui de « Casta diva » de Norma. Le premier évoque l’éphémère, le second la lune déesse cyclique s’il en fut. On pourra objecter que Bellini affectionne ce genre d’ostinato. Certains tendent même à considérer cela comme le signe d’une défaillance en matière de technique de composition. C’est oublier que l’orchestre du Bel Canto romantique n’a d’autre fonction que de servir de socle à la voix. Ce socle-là est mouvant. Il varie pour ne pas heurter l’écriture harmonique classique mais a de l’inexorable dans le fait que, comme l’eau qui va de l’avant, il porte en lui l’inéluctabilité du débouché.

Bellini n’est d’ailleurs ni le premier, ni le seul à associer l’écoulement par l’ostinato de l’accompagnement. On en a un superbe exemple dans l’air de Didon de Purcell « When I am laid in earth » (« Quand je serai étendue dans la terre ») avec son poignant « Remember me ! Remember me ! » (« Souviens-toi de moi ! »). C’était en 1689. Ces ostinati bellinien, mais qu’on retrouverait chez Donizetti et Verdi, gagnent en lamento lorsqu’ils intègrent ce que les italiens appellent semitono lamentoso, ce demi-ton calqué sur le gémissement. On le trouve presque systématiquement associé au mot pianto.

On le voit l’écoulement, le déroulement fatal, conjugue en matière d’images archétypales le cycle et le filage. L’image-clé est celle du rouet qui associe justement ces deux éléments. La chercheuse en science humaines Mariselda Tessarolo a noté la récurrence des mélodies sur deux notes dans les chants de travail féminins. Cela vient du fait que certains travaux comme le tissage ou le filage s’accompagnent de geste de va-et-vient. Parmi ces gestes il y a celui du pied de la fileuse mettant en mouvement la pédale du rouet qui par l’intermédiaire d’une bielle rustique transforme ce mouvement en deux temps en mouvement circulaire d’où naît le fil. Ici le mythe des Parques est toujours sous-jacent. Le rapport du filage au temps se retrouve dans la langue : où une action se déroule au fil du temps. On trouve une amorce de ce type de chant dans le Fliegende Holänder justement au moment où les femmes filent en s’accompagnant de la voix. Le matériau sonore de la parole rend compte du bruit de l’opération :

Summ und brumm,

du gutes Rädchen,

munter, munter dreh dich um!

Spinne, spinne tausend Fädchen,

gutes Rädchen,

summ und brumm!

Mein Schatz ist auf dem Meere draus.

Er denkt nach Haus

Bourdonne et gronde

toi, bonne petite roue

tourne allègrement

file, file, mille petits fils,

bonne petite roue,

bourdonne et gronde !

Mon trésor est dehors sur la mer,

Il pense au retour à la maison

Ces bruits très familiers pendant des siècles nous sont devenus étrangers comme tant d’autres. Frugola dans il Tabarro évoque le « ron-ron » de son chat, version menue du « summ und brumm ». Tout se tient : « ronronner en italien » se dit « fare le fusa », faire les fuseaux (Théophile Gautier utilise l’expression telle quelle dans le Capitaine Fracasse pour le chat Belzébuth).

Il n’est pas anodin, symboliquement, que la petite roue soit mise en rapport avec la thématique du retour. La particule um en étant la quintessence. (« Die Friest ist um » sont les premiers mots du Hollandais qu’on trouve traduit par « Le délai est terminé » mais qu’il faudrait traduire par « le délai est révolu »). Il n’est pas anodin non plus que les deux notes associées ici au filage arrivent en écho de l’appel des marins du vaisseau fantôme sur leur ho hé hé ja ! (Ici point de semitono lamentoso mais un ton entier plus ferme).

L’évolution de la musique lui a permis de sortir des jeux autour de l’ondulation. Le chromatisme, par son essence fluide et par ses jeux sur l’indétermination a ouvert la porte à ce qu’on a appelé l’impressionnisme musical qui rend possible les jeux d’eau chers à Debussy avec leurs miroitements, leurs moirures, leurs arabesques et leur mouvance tourbillonnante. Puccini s’en est inspiré dans il Tabarro pour rendre compte de la puissance redoutable de l’eau qui emporte les cadavres des assassinés. Cette force irrésistible et redoutable, car cachée, n’est trahie justement que par ces insaisissables manifestations de surface.

Une des choses les plus intéressantes qui soient en matière de dramaturgie musicale dans l’opéra c’est lorsque l’élément aquatique est suggéré, sans raison apparente, alors qu’il n’est pas explicitement présent. C’est le cas par exemple au début du premier acte de Boris Godounov lorsque le moine Pimen dans sa cellule annonce qu’il s’apprête à écrire la chronique des événements passés. L’orchestre à l’ouverture de cette scène, par ses ondulations, injustifiées en apparence, dit l’écoulement inexorable. La figure musicale utilisée combine de façon très efficace un dessin ondulatoire de la ligne mélodique et dynamique avec précisément l’ostinato sur deux notes. On se trouve en fait dans le temps historique linéaire, celui de l’Histoire, avec un grand H, confronté à celui de la chronique qui le réactive indéfiniment. C’est ce qu’annonce Pimen affirmant qu’en écrivant il fait resurgir les choses passées : « En mon vieil âge je revis à nouveau/ Le passé est devant moi, voguant comme une mer, un océan ». Les faits écoulés sont devant lui dans la nuit, ils se déroulent à nouveau et le jeune moine Vassili, qui est son élève, en écoutant le récit de l’assassinat du petit tsarévitch par Boris et la rumeur de sa survie finit par se prendre pour ce même tsarévitch. Au moment précis où Pimen énonce la date de la disparition de l’enfant (« dix ans ont passé depuis, non plutôt douze […] il aurait eu ton âge») le thème ondulatoire fait une brève réapparition, comme une bouffée remémorante.

Un des plus beaux exemple de la poétique de l’eau tant sur le plan musical que poétique et dramatique est sans doute la Chanson du Saule dans l’Otello de Verdi. On y a un exemple éclatant de ce que Gilbert Durand (Racines anthropologique de l’imaginaire) appelle isomorphisme symbolique. Il s’agit simplement de la superposition possible de certaines figures symboliques, d’une forme de fondu-enchaîné d’une image sur l’autre. Le vocabulaire en rend d’ailleurs souvent compte.

Desdemona au moment de se mettre au lit, saisie de pressentiments funestes se met à chanter une chanson. L’épisode est dans Shakespeare. Il s’agit de la Chanson du Saule. Que vient faire cette chanson à ce moment-là ? Il faut toujours faire attention quand dans un opéra, où par définition on chante au lieu de parler, un personnage dit « je vais chanter » ou qu’il est évident qu’il chante. Sous cette incohérence se niche assez souvent une cohésion profonde et la clé du drame qui se joue. On voit apparaître successivement tout une série d’images isomorphes : celle du voile de mariée que Desdemona fait étendre sur son lit : ce n’est pas pour rien qu’on parle du lit d’une rivière (« Dans le mitan du lit, la rivière est profonde » dit la chanson), celle de la chevelure qu’elle défait et qui coule (on parle en coiffure d’« ondulations »!), celle des larmes qui ruissellent, celle enfin de la branche flexible du saule (pleureur) dont elle dit qu’il sera sa guirlande. Tout semble concentré dans l’appel que Desdemona lance par trois fois et sur les deux mêmes notes : « Salce! Salce ! Salce ! » (Au lieu de « salice »). Le dessin mélodique sur lequel se termine ce passage sur le constat de l’héroïne : « Egli era nato/ per la sua gloria,/ io per amarlo/ e per morir » (« Il était né pour sa gloire, moi pour l’aimer et pour mourir ») est réduit à la scansion de quatre vers quinaires en ostinato dont le dernier accent est étiré, comme le fil sortant du rouet. La symbiose entre le superbe texte de Arrigo Boito et la musique de Verdi est totale. Le « cantiamo ! Cantiamo ! » qui suit adopte, de façon inhabituelle pour ce type d’exclamation, un schéma en paliers descendants qui évoque plus une lente immersion qu’un appel au chant.

On retrouve ce que Bachelard a appelé « complexe d’Ophélie ». L’image de la malheureuse Ophélie (que Verdi et Boito connaissaient bien) flottant au milieu de ses voiles est là, sous-jacente (au sens premier du terme!). Rimbaud, certainement ignoré de Verdi et Boito, est sur la même ligne :

Sur l’onde calme et noire où dorment les étoiles

La Blanche Ophélie flotte comme un grand lys,

Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles..

Tout ce qui précède n’a d’autre but que d’aiguiser la sensibilité à ces aspects de la dramaturgie musicale. L’analyse a ses limites et, heureusement, la démarche artistique conserve toujours une part de flou et de subjectivité qui relève de l’intime de tout un chacun, de sa sensibilité et son expérience de vie. (Qui n’a jamais bu la tasse à la plage n’a aucune idée de ce que sont les gouffres amers hugoliens). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle un certain nombre de mises en scènes fondées sur quelque analyse intellectuelle pour ne pas dire « cérébrale » (parfois sommaire) quelquefois idéologique, tombent à plat, n’éveillant au mieux chez le spectateur que rejet ou dissertation ou, le plus souvent, insondable perplexité. L’émotion a d’autres racines et celles-ci peuvent se cultiver. Si le genre si artificiel qu’est l’opéra est capable de faire naître de puissantes émotions c’est paradoxalement parce qu’il est susceptible, par son alchimie fondamentale, d’activer des ressorts très profonds, très archaïques et très élémentaires de l’humain dans ses rapports à la nature et aux éléments. Plus que jamais nous en avons besoin.

Gérard Loubinoux

Retrouvez le deuxième volet de “L’imaginaire des quatre éléments” sur notre site : le feu