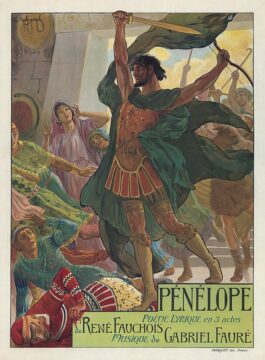

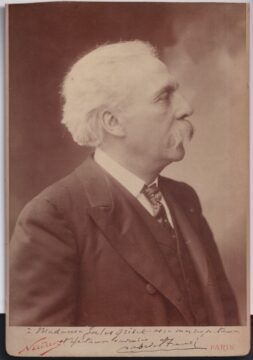

Pénélope de Gabriel Fauré (1845-1923) est cet été à l’affiche du Festival d’été de l’Opéra munichois (la Bayerische Staatsoper). La première a eu lieu ce vendredi 18 juillet au Prinzregententheater.

La radio bavaroise BR-KLASSIK retransmettra la première de l’opéra en direct à partir de 15H05 (présentation) et 15H57 (opéra). Via internet, le streaming vidéo sera disponible à partir de 16h00 sur ARD Klassik dans la médiathèque de ARD. Un enregistrement télévisé de la première sera diffusé en différé le dimanche 27 juillet à 20h15 sur la chaîne de télévision allemande 3sat.

Pour préparer la découverte de cet opéra rarement joué de nos jours, voici quelques extraits de la presse française qui s’est intéressée de manière très abondante à la genèse et à la création de l’unique opéra d’un compositeur dans sa pleine maturité, renommé et célèbre, qui dirigeait depuis 1903 le Conservatoire de Paris.

On pourra lire les articles de René Chavance et de Georges Pioch pour Gil Blas et de Nadia Boulanger pour le Ménestrel.

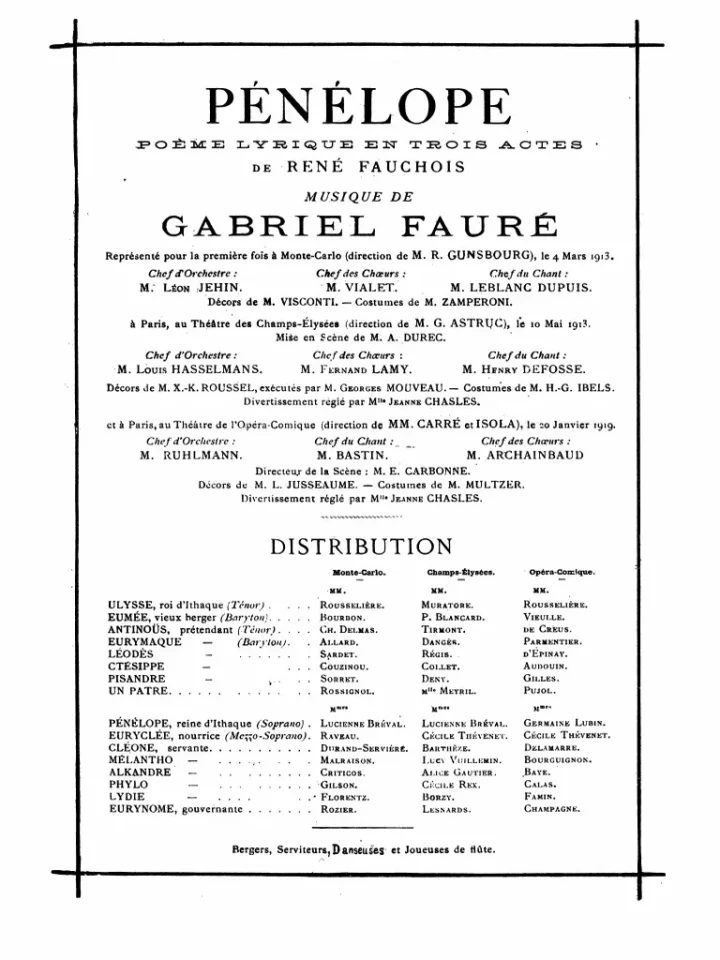

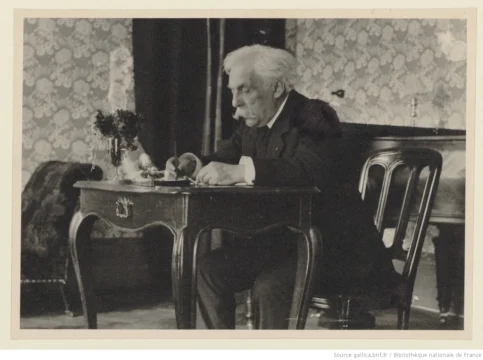

En avril 1907, Lucienne Bréval remit à Gabriel Fauré le livret de Pénélope et assura une rencontre avec son auteur, René Fauchois. Dès le mois de juillet le musicien commençait la composition. Pendant près de cinq ans, durant les vacances que lui permettait la fermeture du Conservatoire, à Lausanne, puis à Lugano, il s’y consacra presque exclusivement. « J’y aurai travaillé, précise Gabriel Fauré, deux mois et demi par an depuis quatre ans. »

En 1910 il proposa à Messager pour l’Opéra, l’œuvre ébauchée. Mais au fur et à mesure que celle-ci prenait corps, il se rendit compte que le vaste cadre du grand théâtre national conviendrait mal à un drame dont la majeure partie se révélait d’un caractère plutôt intime. En 1912 il fut décidé que Pénélope serait portée à l’Opéra-Comique, aussitôt après les représentations de Monte-Carlo. L’Opéra-Comique ne put accueillir Pénélope, ce fut le Théâtre des Champs-Élysées qui reprit le projet.

Pressé par le temps, Fauré dut confier l’orchestration d’une grande partie du second acte à un instrumentiste de l’Opéra de Monte-Carlo. C’est dans cette ville qu’en janvier 1913, à l’âge de 68 ans, il achève son opéra, tandis que le chef d’orchestre Léon Jehin fait déjà travailler le Ier acte.

La surdité dont il était atteint, et qui allait croissant depuis quelques années, fut en cette occasion une épreuve particulièrement cruelle : « Je n’ai jamais joué, devait-il avouer en 1922, ni pour moi ni pour personne une seule note de Pénélope depuis la première note… Cela pour la raison que déjà alors j’entendais faux et que lorsque mes doigts frappaient des notes, ce sont d’autres notes que j’entendais. »

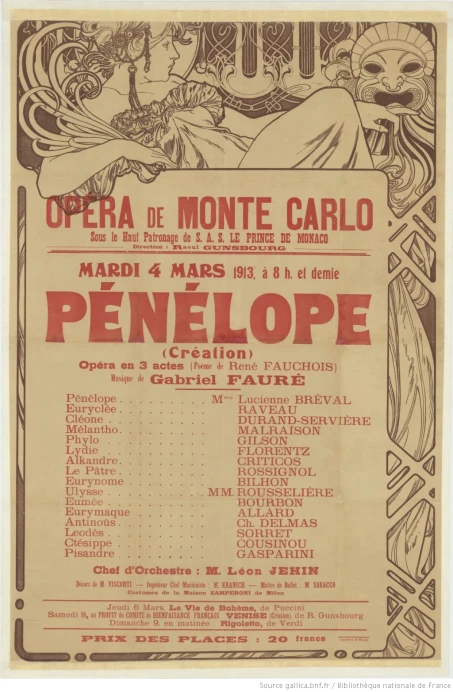

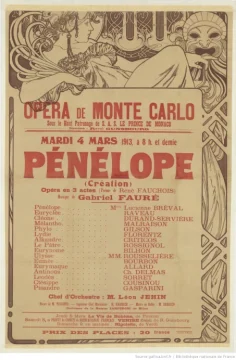

L’unique opéra de Gabriel Fauré fut créé à Monte-Carlo en mars 1913 – Extraits de la presse de l’époque :

Gil Blas du 2 mars 1913 /Avant-Première — La grande saison de l’Opéra de Monte-Carlo va s’ouvrir par un véritable événement artistique, la création de Pénélope

C’est la première œuvre théâtrale proprement dite de M. Gabriel Fauré. Sans doute, l’éminent directeur du Conservatoire a écrit déjà plusieurs et de très remarquables musiques de scène. Celles de Shylock, de Caligula et du Promethée de Jean Lorrain et A. Ferdinand Hérold. Mais il s’était adonné plus volontiers, jusqu’ici, à la composition symphonique, vocale ou instrumentale, non point qu’il dédaignât le théâtre, mais parce qu’il n’avait pu rencontrer encore de livret à son goût.

Le choix qu’il fit du poème de M. Fauchois est donc particulièrement flatteur pour cet écrivain. La rencontre fut toute fortuite. Voici comment la chose se passa :

C’était justement à Monte-Carlo, il y a de cela quelque quatre ans. Un déjeuner cordial réunissait à la même table Mme Lucienne Bréval, M. Raoul Gunsbourg et M. Gabriel Fauré, qui croyait bien alors finir ses jours sans composer un drame lyrique.

Le directeur de l’Opéra monégasque, passionné, comme on le sait, pour les intérêts de l’art et toujours curieux de nouveauté, lui reprochait amicalement de négliger un genre pour lequel il lui semblait si merveilleusement doué. Mais, toujours, M. Gunsbourg obtenait la même réponse : « Je n’ai pas de bon livret ».

C’est alors que Mlle Bréval eut une inspiration soudaine. Quelque temps auparavant, M. René Fauchois, qui venait de triompher avec Beethoven, lui avait montré une Pénélope en cinq actes, qu’elle avait trouvée remarquable. Elle en parla au compositeur. Et, tout de suite, celui-ci s’enthousiasma pour un tel sujet. Comme le poète se trouvait, lui aussi, dans la principauté, Mlle Bréval s’offrit à le mettre, sans tarder, en rapport avec le musicien. Ce qui fut fait. Et c’est ainsi que se décida cette collaboration féconde. M. Gabriel Fauré, qui s’était déclaré enchanté de l’œuvre de M. Fauchois, lui avait demandé seulement de la réduire à trois actes. La version nouvelle fut terminée quelques mois après, et il se mit immédiatement à l’ouvrage.

Toutefois, les soins très absorbants de la direction du Conservatoire, ne lui permettaient guère de travailler sa partition pendant la saison. C’est durant les villégiatures qu’il fait, chaque année, à Lugano, qu’il s’y adonna surtout. Il la termina en septembre dernier mais n’acheva l’orchestration qu’au mois de décembre.

Entretemps avaient eu lieu plusieurs lectures au piano. Deux, entre autres, chez Mlle Bréval, réunirent des artistes et des critiques, comme MM. Vincent d’Indy, Pierre Lato, Messager, Broussan, Hengel, Cortat. Ces privilégiés en rapportèrent une impression profonde, l’impression que laissent les œuvres magistrales.

On n’a pas oublié les incidents soulevés alors par le choix d’une scène parisienne pour y monter Pénélope.

L’Opéra, auquel on avait songé tout d’abord, parut trop vaste, avec son cadre énorme, pour ce drame de passion intime. Il fut alors question de l’Opéra Comique. Mais l’auteur exigeait pour interpréter ses rôles principaux des artistes qui n’appartenaient pas à la maison, et dont l’engagement eût grevé outre mesure le budget si sagement administré par M. Albert Carré.

C’est alors que M. Astruc offrit le théâtre qu’il vient de faire construire et qu’il va diriger, avenue de Montaigne. M. Gabriel Fauré accepta avec joie de faire représenter son œuvre dans cette salle merveilleusement agencée et décorée avec un rare goût artistique, d’autant que le directeur lui promettait toute l’interprétation qu’il avait souhaitée. Et Pénélope inaugurera, en mai, l’Opéra des Champs-Élysées.

En attendant, M. Gunsbourg va nous le faire entendre, et dans les meilleures conditions.

Dans son livret, M. René Fauchois a fidèlement suivi le récit de l’Odyssée. Il l’a interprétée, paraît-il, avec une rigoureuse simplicité, en s’efforçant de dégager l’atmosphère et les caractères tels que nous les a présentés l’épopée antique.

L’action commence au retour d’Ulysse et s’achève par le geste du héros massacrant les prétendants.

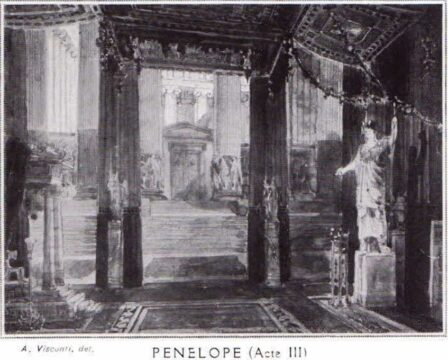

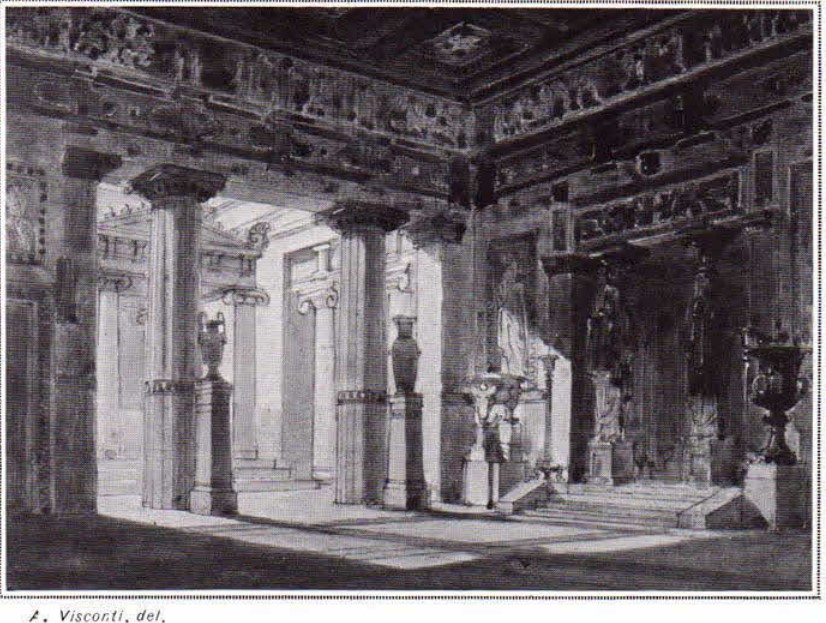

Le premier acte se déroule dans l’Atrium du palais d’Ulysse, le second sur une colline d’Ithaque, au soleil couchant, et le troisième dans la grande salle du palais.

M. Visconti, qui a brossé les décors, a évoqué pour celui-ci quelque peinture de Gustave Moreau.

Quant à la partition, notre collaborateur Georges Pioch, auquel il fut donné d’assister à une lecture, vous a déjà vanté ici même ses qualités hautaines, la solidité de son écriture, la puissance de soin inspiration et le charme de son orchestration sobre, laissant les voix bien à découvert.

Elle comporte d’importantes parties de Chœur et un petit ballet au premier acte.

Les admirables interprètes de Monte-Carlo seront, on le sait, Mlle Bréval. dans le rôle de Pénélope ; M. Rousselière, dans celui d’Ulysse ; M. Bourbon, qui créera le vieil Eumée, et Mlle Raveau, la nourrice. On entendra, en outre, MM. Allard, Ch. Détonas ; Mlles Gilson, Criticos et Malraison. M. Jehim dirigera l’orchestre, mais il se pourrait que M. Gabriel Fauré montât lui-même au pupitre pour la première représentation.

Depuis des semaines, tout le monde travaille avec une activité fébrile à l’Opéra princier. Si M. Fauchois s’occupe de la mise en scène et M. Fauré de la bonne exécution musicale, M. Raoul Gunsbourg, lui, veille à tout. Il est partout à la fois. Tantôt, on l’aperçoit dans la salle, faisant répéter les artistes et les chœurs, réglant les mouvements de foule, donnant des conseils ingénieux à l’orchestre ; tantôt, dans son cabinet directorial ou dans l’Atrium, conférant avec les auteurs, avec quelque personnalité monégasque, avec des journalistes.

Comme l’un d’eux essayait, dernièrement, de l’interroger sur la Venise qu’on va créer incessamment soir la même scène, cette Venise qui, pourtant, lui tient au cœur :

« Ne m’en parlez pas, s’écria-t-il, il ne doit pas en être question maintenant ; je veux qu’il ne soit question que de Pénélope. Je suis tout à Pénélope. Après avoir monté, la saison dernière, la Fille du Far West, de Puccini, je suis heureux et fier de me dévouer entièrement, cette année, à une œuvre française et, surtout, à une œuvre de cette rare valeur. »

Il dit, et, l’instant d’après, il écoutait, ravi, Mlle Bréval. Par une attention délicate, la première représentation de Pénélope coïncidera avec une grande fête donnée par la principauté en l’honneur de la colonie française.

René Chavance.

A L’OPÉRA DE MONTE-CARLO La Répétition Générale de Pénélope Par Georges Pioch (De notre envoyé spécial)

La beauté, les vertus de cette musique, elles vivent, ce matin, autour de moi, tandis que j’écris cet insuffisant article ; la terre et l’eau les répètent… ici, éternellement, avec l’assentiment impeccable du ciel. Cette mer calme, ou chaque vague épanouit, par son écume et ,par son chant, une sirène lente ; cette mer confiante en sa force, qui ne s’avoue que par la lumière qui l’épouse et déferle avec elle ; cette Méditerranée d’où Vénus n’a pas encore cessé de naître ; cette Méditerranée sublime et douce, exaltante et qui berce, je l’ai retrouvée, reconnue, — résumée en une âme d’homme, — dans cette musique de Pénélope, où l’ordre le plus sincère crée l’émotion la plus profonde et la plus simplement ornée. J’y reconnais aussi des nobles dignes par lesquelles les montagnes déclinent, ici, jusqu’au flot ; la netteté blanche de leur sol, le sourire donné de leur floraison. et, çà et là, le geste grave d’un cyprès, lequel nous enseigne que, parfois, la terre accueille et bénit.

Et je découvre, malgré tant de scandaleuses ou humiliantes architectures déposées sur cette côte, des palais grossiers où le riche se gonfle comme un ventre, je découvre que le Temple — ferveur, amour, conscience — est érigé, seul devant la mer. La musique vient de le fonder, pour nous, dans le paysage infini de l’âme.

Je me répète, sans doute. C’est que l’audience théâtrale me confirme, en les amplifiant, en leur donnant tout leur, nombre et leurs exactes couleurs, les impressions, les émotions que j’avais éprouvées par des lectures au piano de Pénélope, surtout lorsque le lecteur, était le très sensible et grand artiste Alfred Cortot. L’orchestration ne réalise, certes, pas tous mes pronostics, si je puis ainsi dire. C’est que l’invention n’a pas, dans l’art de Gabriel Fauré, moins de souplesse que d’abondance, moins d’imprévu que de délicatesse. Et l’imprévu, c’est, dans cette œuvre, une force sobre, sûre de soi-même, sans ostentation, mais sans défaillance, sans grandiloquence, mais animée du plus naturel lyrisme : c’est une force que Gabriel Fauré ne nous avait pas. encore manifestée. Sous le charmeur tendre, parfait, dont le talent est vénusté à nous énamourer tous, sous le charmeur incomparable, un puissant se recueillait. Celui-ci se révèle, éclate, s’impose dans la peinture orchestrale d’Ulysse, et par l’âpre et ardente déclamation qu’il prête au héros. Que Pénélope, droite et pure dans le devoir comme dans l’amour, se confiât idéalement au génie de Gabriel Fauré, et fit par lui son aveu le plus mystérieux, comme le plus féminin, cela n’était point pour nous surprendre ; et l’Épouse unique est, grâce à lui, à jamais vivante dans la musique. Mais, je le répète, la vigueur, la musculature départie à Ulysse m’a étonnamment ravi, comblé. Surtout que cette puissance est bien celle qui convient au plus prudent, au plus sage des héros. C’est la puissance et la sérénité à la fois, c’est la paix plus encore que la victoire : et c’est là, je crois, toute la signification de l’admirable Hymne à Zeus qui termine d’œuvre, de cet hymne où ne s’élèvent que des passions purifiées, et que domine, couronne — tel un beau crépuscule voguant sur la mer, — toute la mélancolie du bonheur, du pauvre bonheur permis à l’homme.

Meilleur musicien que Gluck, au sens strict du mot, ayant hérité, puis recréé toute la richesse de sensibilité, de raison, de science et d’art dont, depuis cent cinquante ans, tant de chefs-d’œuvre de musique ont été remplis, Gabriel Fauré rejoint, par le sacrifice dans la sentimentalité, par la noblesse dans la déclamation, par l’ordre simple dans le dialogue, par la vérité dans la peinture des caractères : — écoutez, par exemple, la méditation d’Eumée, au début du 2e acte, — Gabriel Fauré, dis-je, rejoint l’illustre auteur d’Alceste et des Iphigénies.

Venu tard au théâtre, Gabriel Fauré ne lui a rien concédé quant à ce qu’on appelle « les effets ». Il n’a pas descendu la musique jusqu’à lui ; il a élevé le théâtre jusqu’à elle. C’est l’unique tradition des maîtres véritables. Il ne lui a rien sacrifié de sa langue harmonique, où la mélodie est toujours, et si naturellement, identifiée. Il a fait l’œuvre de théâtre qu’il devait à sa gloire parfaite, et qui s’accroît dans l’affection et le respect de tous. Contre le romantisme qui exagéra, contre l’outrance ou la fadeur passionnée, contre le consentement au « vérisme » ou aux « tziganeries » lucratifs de certains compositeurs dignes d’une fortune de meilleur aloi, et des autres qui ne sont pas, en toute sincérité, capables de faire plus ni mieux, Gabriel Fauré a érigé une œuvre dont on peut dire, empruntant à Baudelaire que

Là, tout est ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté.

Si je formulais une critique, elle s’adresserait à l’orchestration du second acte, dont la rigidité ma parfois surpris. Il semble bien que la volonté « classique » de Gabriel Fauré lui ait fait ici méconnaître l’aisance d’expansion qui doit être laissée souvent à une œuvre de théâtre ; si j’assimile l’orchestration de cet acte à un tableau, je dirai que celui-ci manque d’air, çà et là.

Vous n’attendez point que, dans une telle œuvre, qui est la condamnation du système, cher aux éditeurs, des « morceaux détachés « , je vous marque mes préférences. Ayant la sobre grandeur du temple grec, Pénélope en a l’unité.

Le poème, qui est l’œuvre de M. René Fauchois, offrait à la musique de Gabriel Fauré un excellent prétexte. C’est un emprunt à l’Odyssée, emprunt plutôt libre, puisque vous y chercheriez en vain le charmant Télémaque et quelques autres gens d’Ithaque nécessaires à nos humanités. Il est sensible que M. Fauchois a voulu que toute d’attention du spectateur fût pour Pénélope et pour Ulysse. A l’ombre d’Homère, qui eût pacifié, simplifié Lope de Vega lui-même, M. René Fauchois s’est fertilement recueilli. Son livret est bien ordonné, sobrement écrit, et rimé sans prestige inutile.

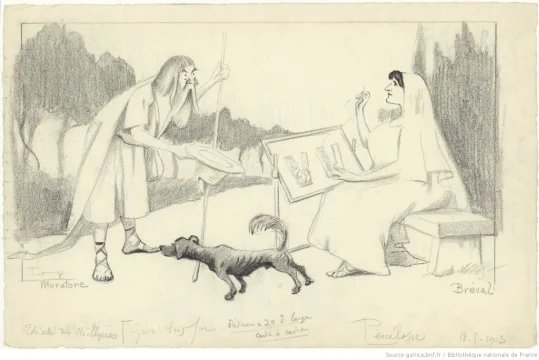

L’œuvre a trois actes : le premier et le troisième se passent dans le palais d’Ulysse ; le second sur une éminence devant la mer, une nuit qu’il fait belle dune sur les îlots. Je n’aurai point la prétention, n’est-ce pas ?, de vous raconter l’adorable histoire de Pénélope résistant aux convoitises des Prétendants et remettant la réponse qu’ils exigent d’elle au jour où elle aura fini de tisser le linceul de Laërte, père d’Ulysse, de son époux qui partit pour servir, contre Troie, la cause de Ménélas et de tous les Grecs alliés. Vous savez qu’elle défait chaque nuit le travail qu’elle a fait chaque jour. Sous les haillons d’un mendiant, Ulysse, que l’on croyait défunt, est revenu. Il était temps car les Prétendants ont découvert le pieux stratagème de Pénélope.

Ulysse, reconnu de sa nourrice la vieille Euryclée, conseille, sans se révéler encore, Pénélope angoissée; il lui suggère de n’accorder sa main qu’à celui des Prétendants qui pourra tendre le grand arc qui fut celui d’Ulysse. Il se fait reconnaître des paysans, les soulève. Vainement les Prétendants voudront tendre l’arc du héros. Mais ce n’est là que jeu d’enfant pour ce dernier. La deuxième flèche qu’il décoche en le tendant frappe au cœur un des Prétendants. C’est le signal de leur massacre. Et Pénélope, Ulysse, et leur peuple, enfin réunis, célèbrent Zeus bienveillant au courage et clément à l’amour conjugal.

L’Opéra de Monte-Carlo a donné de cette belle œuvre rare une représentation fastueuse par des décors de M. Visconti, et parfois hésitante quant à l’interprétation. Ce n’était là encore qu’une répétition, je le sais. Un surcroît de travail fera le reste. Et M. Raoul Gunsbourg, demeure grandement louable de nous avoir produit une telle œuvre ; elle honore incomparablement le théâtre qu’il dirige.

On a goûté encore les belles voix des chœurs, et la discipline qu’imposent à l’orchestre le zèle et l’autorité de M. Léon Jéhin. Mlle Lucienne Bréval, qui, par chacune de ses attitudes, sculpte Pénélope dans sa plus aimable vérité, a chanté les espérances, les angoisses de l’Épouse unique et la joie qui l’en récompensent. avec cette profondeur de sentiment, cette noblesse de style, cette haute dignité. d’art qui confèrent de l’âme à tout ce qu’elle interprète. M. Rousselière, dont on peut dire qu’il a une voix solaire, tant elle a d’ampleur et d’éclat, a vaillamment chanté le rôle d’Ulysse, et il l’a très soigneusement et très bien composé. Mlle Alice Raveau a mis en émouvante valeur le rôle d’Euryclée ; elle a une voix grave et pathétique ; et c’est une véritable chanteuse. MM. Allard, excellent ; Bourbon, dont l’émission vocale peut surprendre ; Delmas, Cousifiou, etc., Mlles Malraison,. Lorentz, Gilson, etc., ont contribué à un ensemble digne de l’Opéra de Monte-Carlo, théâtre fameux..

Georges Pioch.

Le Ménestrel du 15 mars 1913 OPÉRA DE MONTE-CARLO. — Pénélope, poème lyrique en trois actes de René Fauchois, musique de Gabriel Fauré (première représentation le 4 mars 1913).

Et voilà que l’œuvre tant attendue est représentée, que le fait tant espéré est accompli et j’ai hâte d’en constater le très grand succès.

A la joie promise se mêlait un peu d’inquiétude, car même certains admirateurs du maître se demandaient si cette forme, nouvelle pour lui, ne serait pas une entrave. Or, M. Gabriel Fauré a répondu â cet espoir et à cette inquiétude en faisant une belle et grande œuvre, vivant d’une vie féconde, allant vers son but fièrement, sans souci de ce qui pouvait en advenir.

La donnée est trop universellement connue pour nécessiter d’être commentée, bien que M. Fauchois l’ait ramenée à des proportions qu’il jugeait devoir être plus favorables à la musique.

Que M. Fauchois ait réalisé ce qu’il a voulu, est hors de doute, et il convient de l’en féliciter, car il a, à travers son poème, exprimé nettement ses théories avec un indéniable talent.

Quant à la partition, elle est une des plus nobles, des plus dignes et des plus émouvantes qui soit ; à tout ce qu’elle apporte, elle ajoute encore le mérite de faire connaître plus clairement et plus simplement la nature si essentiellement personnelle de son auteur.

Dédaigneux de tout effet voulu, de tout moyen connu, c’est avec de l’émotion et de la sincérité seules que M. Fauré vient nous prendre — semblant dissimuler son art prestigieux, pour ne laisser parler que son cœur.

Pourtant les trouvailles abondent, et il faudrait analyser la partition en détail si l’on voulait en montrer la facture large et tranquille, l’écriture toujours nouvelle et l’expression intense.

Peu de bruit, peu d’éclats, aucune de ces recherches compliquées auxquelles tant de musiciens se laissent attarder.

Tantôt, le compositeur écoute sa rêverie et laisse parler son charme doux et tendre ; d’autres fois, il est emporté par sa flamme intérieure et ce sont de grands accents pathétiques, d’une énergie rare, d’une ligne robuste.

Le prélude qui établit la partition exprime la douleur, la patience et l’attente de Pénélope et déjà l’atmosphère générale est établie — avec quelle force ! Tout le rôle de Pénélope d’ailleurs s’en ressentira, gardant une retenue, une pudeur, une gravité constante, avec des tendresses et des abandons d’où toute mollesse est exclue, sans empêcher pour cela la femme de se laisser voir avec le besoin qu’elle a de se reposer en l’homme qu’elle aime, de se sentir protégée, gardée par lui.

Le chœur des servantes est d’une ingéniosité de rythme délicieuse, l’appui sur la troisième partie de chaque temps donnant à l’ensemble un vague, une lassitude d’un charme pénétrant.

D’ailleurs le contraste établi entre le côté pittoresque et les scènes de drame intérieur est des plus frappants. D’une part, tout l’abandon, tout l’inattendu se montrant : dans le drame du 1er acte avec une si adorable grâce, illuminée par des trouvailles subtiles; dans le chant du berger au 2e acte, avec une émouvante tranquillité, puis dans le 3e acte pour l’entrée des Prétendants avec la phrase des violons se déroulant longuement sur des harmonies imprévues et frémissantes qui créent toute une ambiance d’insouciance légère.

D’autre part, une hautaine grandeur, une sévérité, une volonté, une douceur ferme, une tristesse poignante et digne. Comment ne pas dire le rayonnement qu’a le thème d’Ulysse, la beauté de son entrée alors qu’il est si humble encore et si haut déjà, l’étrange et neuve sonorité qui sert à décrire le linceul de Laërte, l’émotion profonde de toute la scène finale du 1er acte, les élans de vie frénétique qui redressent Ulysse quand, seul, il peut laisser s’épandre sa joie, la beauté sereine et mélancolique de la première scène du 2e acte qui ensuite est mené jusqu’à la fin dans une incessante gradation d’amour, de douleur, •d’espoir et de triomphe alors qu’Ulysse se fait reconnaître du vieil Eumée.

Le 3e acte prend une allure grandiose et architecturale de par la force implacable qui guide Ulysse poursuivant sa vengeance, de par la scène, où Pénélope, prise d’un pressentiment funèbre, prédit aux Prétendants leur fin prochaine et le retour certain d’Ulysse, enfin, de par l’épisode de l’arc, traité, surtout quand intervient Ulysse, avec une intensité incomparable et une rare puissance dramatique.

Le Théâtre de Monte-Carlo a donné de Pénélope une splendide exécution, lui assurant des interprètes, un orchestre et des décors absolument parfaits.

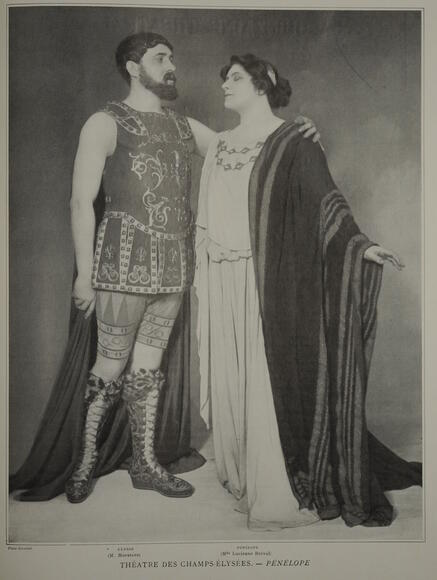

Que dire de Mlle Bréval ? Elle reste la grande et belle artiste douée d’une puissance émotive profonde que tous ont admirée, et sa compréhension du rôle est superbement hautaine et pure; M. Rousselière est magnifique, sa voix se donnant sans compter ; Mlle Raveau donne beaucoup de caractère à la vieille nourrice.

Quant aux autres rôles, ils sont fort bien tenus par M. Bourbon, excellent Eumée, par M. Allard, puissant Eurymaque, par M. Delmas et par Mlls Alex, Malraison et Gilson qui sont charmantes en servantes. L’orchestre est digne des plus grands éloges, M. Jehin est toujours un admirable chef, d’une conscience, d’une force rares, et M. Raoul Gunsbourg doit être grandement loué d’avoir fait connaître dans, de telles conditions, avec une mise en scène aussi réussie, l’œuvre du grand musicien français.

Nadia Boulanger.

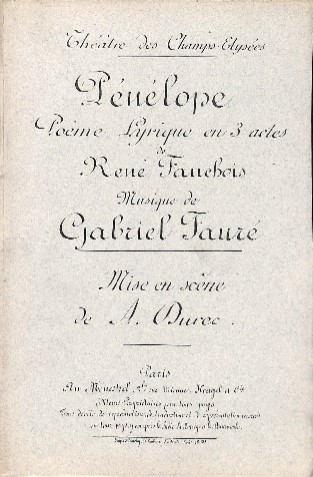

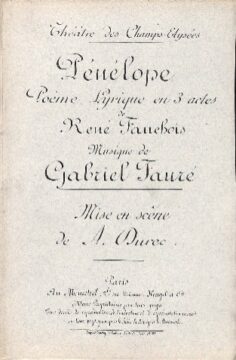

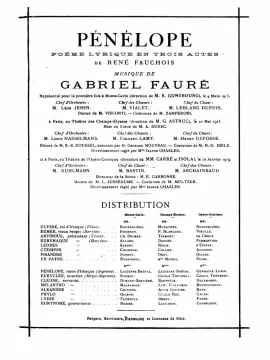

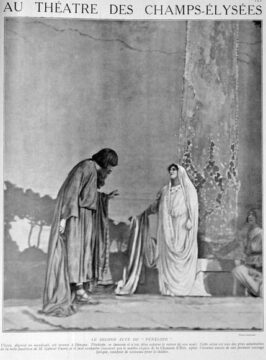

Après sa création à l’Opéra de Monte-Carlo le 4 mars 1913 c’est Paris au Théâtre des Champs-Élysées qui accueille l’ouvrage le 10 mai suivant :

THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSÉES. — Pénélope, poème lyrique en trois actes, paroles de M. René Fauchois, musique de M. Gabriel Fauré. (Première représentation le 10 mai 1913.)

Un article d’Arthur Pougin (1834-1921) paru dans le Ménestrel du 17 mai 1913

Enfin, nous voici en présence d’une œuvre saine, réconfortante, qui va nous reposer des divagations, des aberrations et des convulsions d’une prétendue nouvelle école, une œuvre où ne sont pas insolemment foulés aux pieds les principes fondamentaux de la musique, c’est-à-dire le rythme, la tonalité et le sentiment mélodique, une oeuvre vraiment musicale, où nous sommes délivrés des formules algébriques en honneur chez certains qui, sous le couvert d’un prétendu progrès, ne nous présentent d’ordinaire qu’une série de rébus indéchiffrables et de problèmes harmoniques dont ils nous laissent le soin de chercher et de découvrir la solution. Quelle joie de pouvoir comprendre ce qu’on entend, et en même temps de n’avoir pas le tympan déchiré, les oreilles écorchées par des sonorités exaspérantes, par des successions d’accords et des accouplements de notes qui hurlent de se trouver ensemble !

Nos révolutionnaires farouches auraient de la peine pourtant à faire passer M. Fauré pour un enragé réactionnaire. Il nous a prouvé depuis assez longtemps qu’il avait appris l’harmonie et qu’il savait la manière de s’en servir. Même il s’est fait, si je ne me trompe, une place à part parmi les musiciens de ce temps par le piquant et, si l’on peut dire, le pittoresque harmonique de sa manière, par la recherche d’un modernisme très réel mais non outrancier qui lui a créé une personnalité. S’il lui plaît, parfois, de taquiner un peu l’oreille par un effet soudain et inattendu, il se garderait de la blesser ; et lorsque, par une dissonance que l’on ne saurait prévoir et qui donne à sa phrase musicale une couleur un peu vive et un accent particulier, il a causé un moment de surprise chez l’auditeur, il s’empresse de remettre les choses au point et d’affirmer son respect à la fois pour la logique et pour l’orthographe. (Nous avons eu des exemples de ce genre dans cette parution si intéressante de Pénélope, très modulante, et pourtant d’un style si classique et si pur.) Ceux qui connaissent la musique de chambre ou de piano de M. Fauré savent à quoi s’en tenir à ce sujet et ce qui constitue son originalité. On pourrait dire du style de ce grand artiste que c’est celui d’un classique, c’est-à-dire d’un traditionnaliste qui ne recule pas, bien au contraire, devant la nouveauté, à la condition que celle-ci. ne verse pas dans l’excentricité, et que la langue musicale soit maintenue dans son élégance et dans sa clarté.

Je n’aurai pas l’outrecuidance de prétendre révéler M. Fauré aux lecteurs de ce journal, qui ne m’ont pas attendu pour le connaître et l’apprécier depuis longtemps. Il n’est peut-être pas inutile, cependant, de leur rappeler certaines de ses compositions : ses deux quatuors pour piano et cordes, si intéressants non seulement par la richesse de leur inspiration, mais par leur nouveauté rythmique et harmonique, son beau Requiem exécuté naguère à la Madeleine (1888), son concerto de violon, sa sonate pour piano et violon, puis, pour le chant, son Poème d’amour, d’une grâce délicate et séduisante, et ses nombreuses mélodies d’un caractère si pénétrant, qui font penser tour à tour à Liszt, à Chopin et à Schumann, tout en conservant leur complète originalité.

Mais peut-être a-t-on trop complaisamment répété que M. Fauré ne s’est jamais occupé de théâtre, ce qui n’est pas absolument exact. S’il ne l’a fait que d’une façon je ne dirai pas accessoire, mais en quelque sorte indirecte, si la Pénélope qu’il vient de produire avec un si grand et si incontestable succès est son premier véritable opéra, cependant il n’était pas resté jusqu’ici complètement étranger à la scène. Outre la musique qu’il écrivit pour le Caligula d’Alexandre Dumas et pour l’adaptation du Schylock de Shakespeare par M. Edmond Haraucourt, tous deux représentés à l’Odéon, outre celle dont il accompagna Pelléas et Mélisande de M. Maeterlinck avant sa transformation en opéra, il ne faut pas oublier les deux partitions très importantes qu’il composa, l’une pour le Prométhée de MM. Jean Lorrain et Ferdinand Herold donné aux Arènes de Béziers le 26 août 1900, l’autre pour le Jules-César de Shakespeare traduit par François-Victor Hugo et produit à l’amphithéâtre d’Orange le 7 août 1905. On voit donc qu’avant de présenter sa Pénélope au public, il n’était pas si étranger qu’on l’a dit à la musique dramatique.

Ce sujet de Pénélope n’était pas inédit sur la scène lyrique. Il y a un peu plus de deux siècles, le 23 janvier 1703, l’Opéra offrait à son public une tragédie lyrique en cinq actes et un prologue intitulée Ulysse et Pénélope ; les paroles étaient d’Henri Guichard, l’audacieux ennemi de Lully, avec qui ses démêlés sont restés célèbres, et la musique de Rebel père. Nous ne savons trop ce qu’il advint de cet ouvrage, dont l’interprétation devait être superbe pour les deux rôles principaux, car ils étaient tenus par deux grands artistes, Thévenard et la fameuse Maupin. Nous sommes plus informés en ce qui concerne une Pénélope en trois actes donnée au même théâtre le 9 décembre 1783. Ici les paroles, très fâcheuses, étaient de Marmontel, et la musique de Piccinni, qui ne put ]es sauver. Malgré la présence de Lainez et de l’admirable Mme Saint-Huberty dans les deux rôles d’Ulysse et de Pénélope, une modeste série de quatorze représentations suffit à la carrière de l’ouvrage, dont plus jamais on n’entendit parler.

Et voici qu’aujourd’hui on a de nouveau recours au vieil Homère et à son admirable Odyssée pour tirer de ce poème immortel un sujet d’opéra. Certains, vous ne l’ignorez pas, prétendent que le dit Homère n’a jamais existé ; je n’en sais rien, n’ayant pas eu l’avantage de vivre de son temps et de le fréquenter. En tout cas, que l’Odyssée soit son œuvre ou, comme on l’a dit, celle de rapsodes successifs, ce qui est certain, c’est qu’elle, du moins, existe. Elle est même assez compliquée, et ce n’est assurément pas chose facile que d’en extraire le livret d’un drame lyrique en trois actes. M. René Fauchois, que le succès de son drame sur Beethoven représenté il y a quelques années à l’Odéon semblait prédestiner à devenir un librettiste, n’a pas craint de se livrer au travail de compression nécessaire pour obtenir ce résultat, et il n’est que juste de dire qu’il y a complètement réussi. J’ajouterai, et ceci nous change des canevas rebutants pour la forme et pour le fond qu’on nous offre trop fréquemment, que son poème est écrit en vers, et en vers élégants et expressifs.

Pénélope, Ulysse : pour les mettre en scène avec intérêt il fallait, dans ce fouillis si compliqué de l’Odyssée, prendre un épisode, celui du retour d’Ulysse à Ithaque, de sa reconnaissance avec Pénélope et du massacre des prétendants. C’est bien celui qu’a choisi M. Fauchois, en nous faisant renouveler connaissance avec les deux honnêtes figures du fidèle berger Eumée et de la bonne Euryclée, la nourrice d’Ulysse. Peut-être exprimerais je le regret de ne pas retrouver ici le frais visage du jeune Télémaque, qui aurait pu apporter quelque aimable diversion dans une action un peu austère. Mais il nous faut juger celle-ci sur ce qu’elle est, et non sur ce qu’elle aurait pu être.

Le premier acte nous présente d’abord les fameuses servantes, les indignes servantes de Pénélope, filant la laine avec leurs fuseaux. Puis, bientôt, c’est la ruée dans le palais des prétendants insolents, qui, en attendant que Pénélope fasse un choix parmi eux, ne songent qu’à l’ivresse, à la débauche, et se conduisent en ce palais comme en pays conquis. Tandis qu’ils renouvellent auprès d’elle leurs instances, on voit entrer un vieillard misérable, venant demander l’hospitalité. Accueilli par les risées et les insultes de ces drôles, il est reçu avec bonté et retenu par Pénélope, qui, ceux-ci partis, le confie à Euryclée pour qu’elle lui lave les pieds en attendant qu’il puisse prendre un repas. C’est alors que nous voyons la nourrice reconnaître son maître à une cicatrice qu’il porte à la jambe. Ulysse lui enjoint de se taire, et bientôt tous deux s’éloignent, laissant seule Pénélope, qui se met à défaire, comme chaque jour, la broderie qu’elle a faite la veille. Mais cette fois elle est surprise par les prétendants, et ceux-ci, rendus furieux par son subterfuge enfin découvert, lui déclarent que tout délai lui est désormais refusé, et que demain elle devra faire choix entre eux d’un nouvel époux.

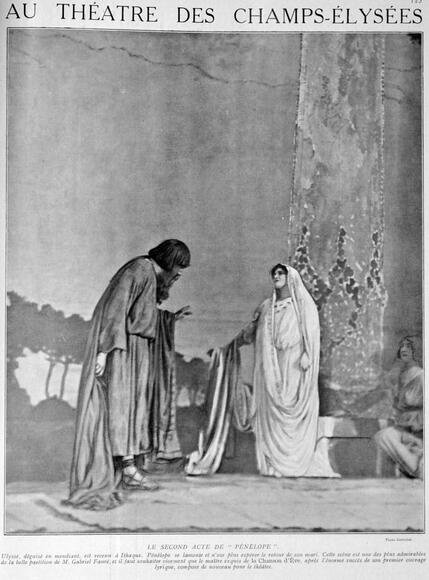

Au second acte nous voyons Pénélope, au crépuscule du soir, venir au sommet d’une petite colline interroger anxieusement la mer, espérant toujours voir une voile se montrer au loin, lui apportant des nouvelles d’Ulysse ou peut-être le ramenant lui-même. Sous son déguisement de vieillard, Ulysse vient la rejoindre, cause longuement avec elle et apprend avec joie combien elle a conservé son souvenir et son amour pour lui. Puis, la reine partie, il se redresse, appelle son fidèle Eumée, se fait reconnaître à lui en lui recommandant le secret ainsi qu’aux autres bergers, qui sont accourus, et, d’accord avec eux, prépare la journée du lendemain, qui doit être celle de la mort des prétendants.

Troisième acte, chapitre final. Nous sommes dans la grande salle du festin, préparée pour la scène solennelle du choix que Pénélope doit faire d’un nouvel époux parmi les prétendants. Tous sont là, réunis, lorsque se montre la reine, à qui ils rappellent insolemment leur volonté. Elle leur déclare alors qu’elle appartiendra à celui d’entre eux qui, le premier, réussira à tendre l’arc d’Ulysse et à lancer une flèche à travers douze anneaux placés à cet effet. Ils sourient à cette condition, qu’ils se disent tous prêts à remplir, pensant que rien n’est plus facile. Mais l’arc est une arme formidable, dont le maniement exige une force et une adresse extraordinaires. Le premier qui s’en empare, Eurymaque, s’efforce en vain de le tendre ; après s’être mis les mains en sang, il est contraint d’y renoncer. Un second, un troisième, un quatrième s’y essaient successivement, sans plus de succès. Alors le vieux mendiant, qui assiste impassible à l’épreuve, demande humblement la faveur d’essayer à son tour. Au milieu des sarcasmes et des quolibets, on accède à sa demande. A l’étonnement général, il parvient à tendre l’arc et à lancer la flèche dans les anneaux. Pénélope, reconnaissant Ulysse, pousse un cri de joie, et les prétendants sont consternés, lorsque Ulysse, se dévoilant, lance une seconde flèche qui va frapper Eurymaque, et, appelant à lui les bergers, poursuit les misérables, qui s’enfuient épouvantés, et commence le carnage. Celui-ci accompli, il reparaît sous son véritable aspect, pour recevoir dans ses bras Pénélope, dont le bonheur est immense.

Tel est ce poème, sérieux sans austérité, simple, sobre, bien conçu, sans incidents superflus, qui prend sa valeur surtout dans la couleur et le caractère que l’auteur a su lui donner sans jamais tomber dans l’emphase et la grandiloquence. Écrit d’ailleurs, je l’ai dit, en vers bien frappés, et propice à la musique, le compositeur l’a traité comme il convenait, en évitant lui-même tout excès, toute boursouflure, en s’inspirant de la poésie que le sujet comporte, et en lui communiquant tantôt la sévérité, tantôt le calme, tantôt la grâce, mais toujours un sentiment exquis de sérénité. Il semble qu’un souffle attique ait passé sur cette belle partition de Pénélope, qui restera l’un des beaux titres d’honneur de M. Fauré, et qui a été accueillie par le public avec une chaleur et un enthousiasme qu’on ne lui connaissait plus.

Je ne m’attarderai pas à louer le style de M. Fauré, qui est cependant la marque première de son talent, et qui brille ici dans toute sa pureté. Mais ce que je veux faire ressortir dans sa partition, c’est sa couleur générale, c’est son unité, c’est le langage, toujours adéquat à la situation, qu’il prête à ses personnages, sans que rien jamais étonne ou détonne ; c’est la vérité et la simplicité de la diction, c’est le soin qu’il prend de ne couvrir en aucun cas les voix par l’orchestre, bien que cet orchestre, toujours intéressant, soit fertile en détails heureux et de tous genres ; c’est enfin les recherches harmoniques curieuses, c’est l’habileté de la modulation, qui se garde de jamais verser dans le farouche et dans l’étrangeté. M. Fauré ne cherche pas à stupéfier, il cherche à charmer, et il y parvient. L’ensemble de son oeuvre est vraiment séduisant, et c’est ce caractère de séduction qui en a fait le très grand et très légitime succès.

C’est peut-être plus sur cet ensemble même qu’il faut insister pour donner une idée de la valeur de l’œuvre que sur le détail des pages qui la composent. Et pourtant, l’analyse ne serait pas inutile. Mais l’espace fuit sous ma plume, et je dois me borner à quelques simples remarques. La partition s’ouvre sur une large introduction, à la suite de laquelle vient le choeur des servantes de Pénélope, qui est une sorte de dialogue très curieux et fort intéressant entre les soprani et les contralti, se répondant incessamment les uns aux autres. Un épisode court et charmant, c’est celui de la danse des joueuses de flûte, sur un dessin discret, établi par les flûtes et les harpes, et qui se continue sous le dialogue précédant l’arrivée d’Ulysse en mendiant. Mais ce qui est surtout à mettre en relief, c’est l’appel intérieur que Pénélope fait à Ulysse en lui affirmant la fidélité de son amour, sur ce couplet curieux :

Ulysse ! Fier époux ! Lumière où ma beauté s’est tout épanouie !

Ulysse ! Guerrier doux ! Voix sans cesse écoutée et toujours inouïe !

Ulysse ! Tendre coeur ! Maître à qui j’ai donné les trésors de ma grâce !

Ulysse ! Pur vainqueur ! Pas dont tous les chemins voudraient porter la trace !

Ulysse ! Cher absent ! Musique qui prenait mes soucis sur ses ailes !

Ulysse ! Roi puissant ! Chêne à l’ombre duquel s’apaisaient les querelles !

Ulysse ! Chaque jour Je sens en moi pour toi des tendresses nouvelles !

Ulysse ! Mon amour!…

Ceci n’est point du chant, n’est point de la mélodie, n’est point de la déclamation ; c’est une sorte de récit musical, très musical, d’une diction pleine de pureté, de sérénité, et en même temps tout empreinte d’une émotion profonde.

Le second acte, court, n’en est pas moins très rempli et particulièrement émouvant. C’est, après la courte chanson du berger Eumée, la grande scène, d’un intérêt si intense, entre Ulysse, toujours déguisé en vieillard, et Pénélope, à laquelle il s’efforce de rendre le courage et l’espoir, en lui faisant pressentir le prochain retour de son époux.. Puis, Pénélope partie, c’est l’autre scène, celle-ci ample, pleine de nerf et de vigueur, où Ulysse, rejetant ses haillons, se fait reconnaître à Eumée et aux bergers fidèles et prépare avec eux le drame qui, demain, doit ensanglanter son palais. Cela, c’est vivant, vigoureux et scénique.

Tout se tient tellement dans cette partition qu’il est difficile d’en détacher tel ou tel épisode. Cependant, au milieu du mouvement du troisième acte, si coloré, si animé, il me faut bien signaler la vision funèbre de Pénélope, qui semble prévoir le sort sanglant et prochain des prétendants : Ah ! malheureux ! un orage affreux vous emporte ! dont l’accent prophétique prend un si grand caractère.

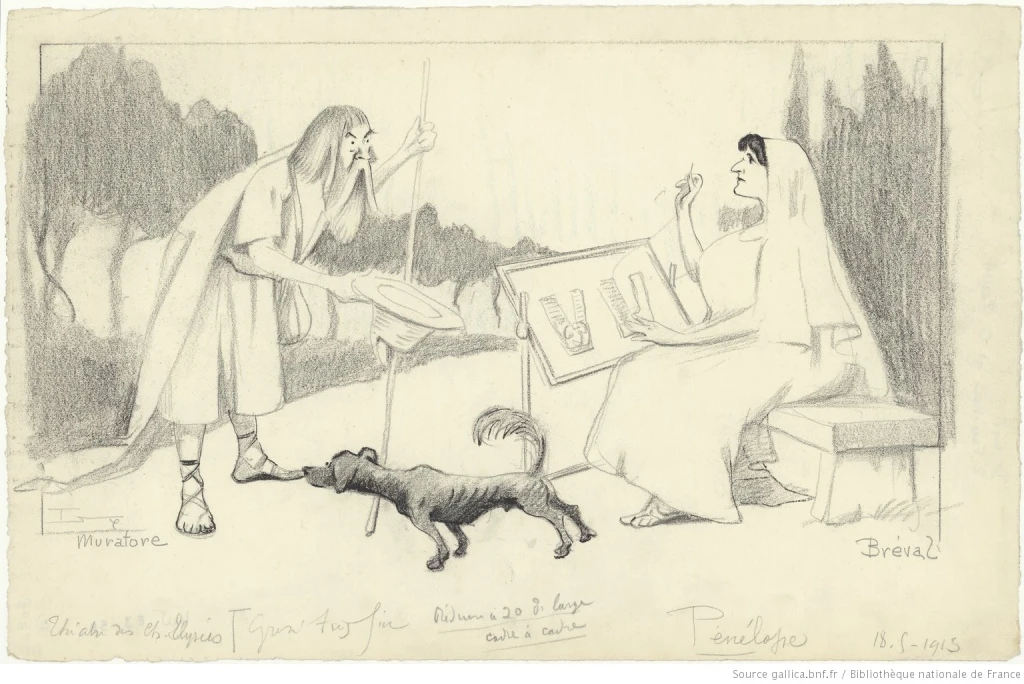

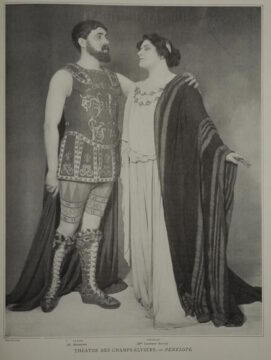

Les interprètes de Pénélope n’ont pas peu contribué au succès de l’ouvrage, qui n’eût pu en souhaiter de meilleurs. Pénélope, c’est Mlle Bréval, qui donne au personnage toute sa langueur plaintive, toute sa poésie douloureuse, tout son charme séduisant et mélancolique. On sait quelle est l’artiste, et combien le talent de la comédienne se joint chez elle à l’habileté de la cantatrice, à son beau style musical. Le rôle est difficile en ce sens qu’il ne comporte pas de nuances, et qu’il est toujours dans la note assombrie. Mlle Bréval a su, avec beaucoup de tact, en éviter la froideur apparente et la monotonie. M. Muratore est superbe et se montre tout à fait supérieur dans le personnage d’Ulysse. Chez lui aussi, le comédien double le chanteur, le chanteur à la voix si généreuse, si solide et si souple à la fois. Sous la guenille du vieux mendiant ou sous la tunique étincelante du roi d’Ithaque, il est égal à lui-même et atteint de bien près la perfection.

En regard de ces deux rôles, tous les autres sont secondaires, mais certains néanmoins sont fort importants : on doit des éloges à ceux qui y ont apporté tous leurs soins. À M. Blancard, qui se distingue dans celui du berger Eumée ; à Mlle Cécile Thévenet, qui n’a pas hésité à cacher son gracieux visage sous les bandeaux de la vieille nourrice Euryclée ; à M. Dangès, qui est un Eurymaque vigoureux et bien campé ; à M. Tirmont, qui donne une bonne couleur à Antinoüs ; à tous enfin, qui coopèrent à un excellent ensemble, ensemble heureusement complété par la vaillance de l’orchestre de M. Hasselmans. Sans oublier Mlle Chasles, qui a réglé d’une façon charmante les danses du premier et du troisième acte.

Et maintenant, l’auteur des Djinns et du Cantique de Racine a lieu d’être satisfait. Son véritable début à la scène a été triomphal, et le public, qui l’a si chaudement et si vigoureusement acclamé, l’attend à une nouvelle œuvre.

ARTHUR POUGIN.