Une version « mise en espace » qui se rapproche, en l’occurrence, d’une version scénique

Dans l’art lyrique on distingue traditionnellement trois formats de représentation : la version scénique, la version de concert et, entre les deux, la « mise en espace » : catégorie plus floue et souvent sujette à interprétation. La version scénique traditionnelle (avec orchestre en fosse) constitue, à proprement parler, un opéra pleinement monté : décors construits, costumes élaborés, mise en scène pensée dans sa globalité, direction d’acteurs précise à l’image d’un spectacle théâtral abouti. À l’opposé se situe la version de concert avec l’orchestre sur scène, les solistes en tenue de ville ou de soirée, chantant devant un pupitre, sans véritable incarnation dramatique ni déplacements construits : la musique y domine l’ensemble, l’action dramatique étant réduite à son expression minimale.

Reste la « mise en espace », notion beaucoup plus floue et qui sert souvent de fourre-tout. Celle-ci peut aller d’une simple version de concert dans un cadre sommairement « habillée » – quelques déplacements, un éclairage plus suggestif – jusqu’à une « semi-mise en scène » assez élaborée, proche du spectacle lyrique complet, mais sans en assumer tous les attributs (costumes se rapportant à l’époque considérée, machinerie complexe, accessoires, etc.)

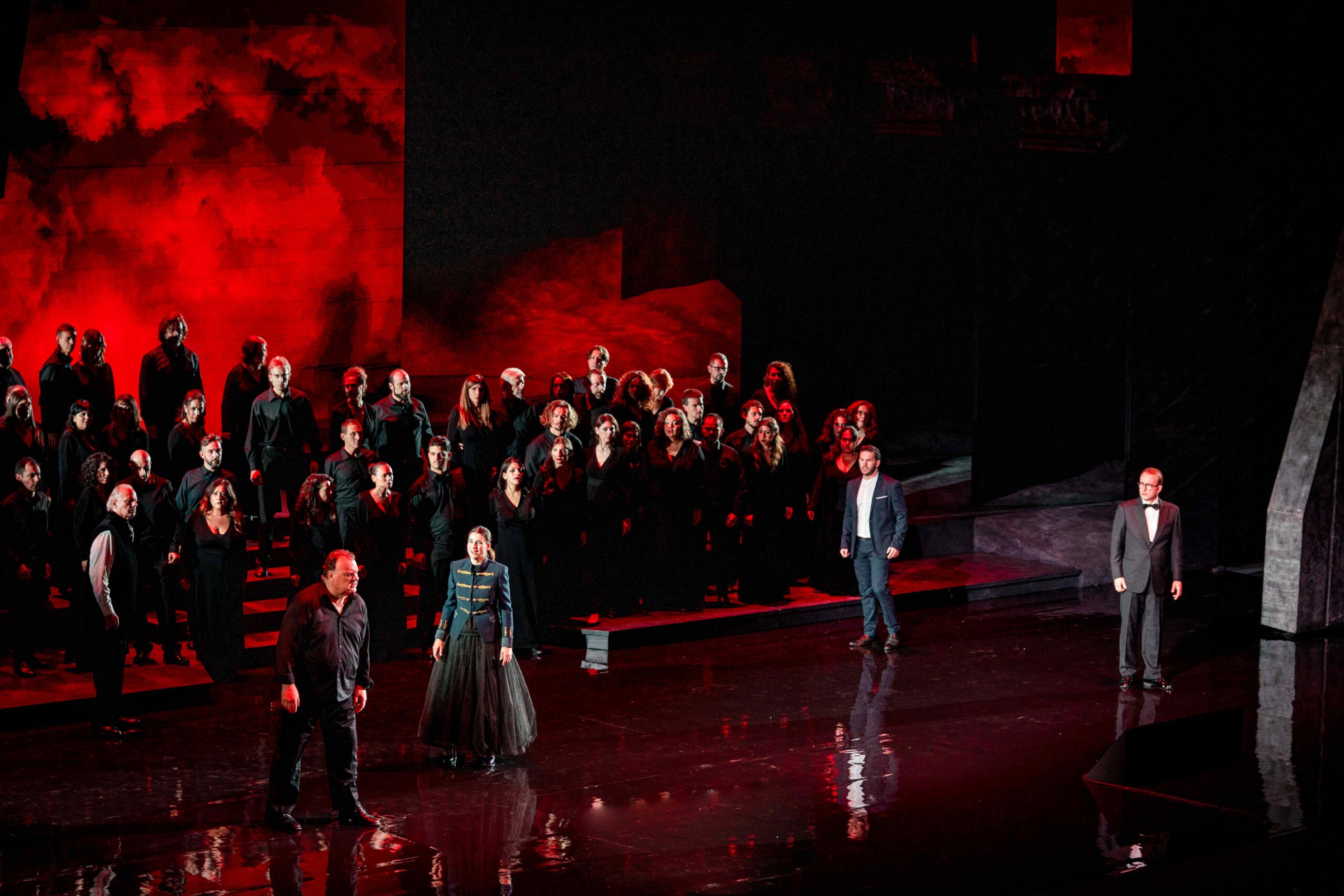

En l’occurrence, à Monte-Carlo, pour l’ouverture de la saison lyrique 2025-2026, Le Vaisseau fantôme (pour une représentation unique) dans la vaste Salle des Princes du Grimaldi Forum , la mise en espace annoncée (bien plus ambitieuse que ce que cette appellation laisse parfois supposer) bénéficiait d’une structure scénique construite, avec plusieurs niveaux, des escaliers, des plans inclinés, ainsi qu’une projection d’images continue tenant lieu de décor mouvant : autant d’éléments qui installaient une dramaturgie visuelle allant à l’essentiel.

Les projections signées D-WOK en appui illustratif des leitmotivs de l’œuvre

La projection d’images mouvantes signée D-WOK s’inscrivait dans une structure occupant tout le fond de scène. Véritable fenêtre cinématographique, elle portait à elle seule l’essentiel du discours visuel de la production.

Dès l’ouverture y est projeté un océan en perpétuelle métamorphose, entêtant leitmotiv dramatique de l’œuvre. L’eau y apparaît en constants mouvements de flux et de reflux, en un flot de bulles venant illustrer la tempête. Par moments, sur l’un des côtés, la masse liquide se soulève et semble former une proue de navire, arborant une silhouette fugitive, presque fantomatique. Dans les rares accalmies du ressac, une fine ligne bleue se détache : elle figure tout à la fois l’horizon lointain, la promesse d’un salut possible pour le Hollandais ainsi que la fragilité de son espoir de rédemption. L’ensemble demeure en parfaite synchronie avec les mesures de l’ouverture qui trouvent ici un véritable écho plastique.

En contraste, la scénographie introduit également la notion d’ombres et nuages menaçants, omniprésents dans le drame. Lorsque la tempête se déchaîne, l’océan se teinte de masses sombres, zébrées d’épaisses volutes noires ou rouges qui viennent souligner la dimension tragique du destin du Hollandais. Celui-ci apparaît d’ailleurs symbolisé par une tête de mort, image saisissante du héros maudit, figure d’un errant condamné à marcher vers une fatalité inexorable.

Cette tête de mort se transforme subtilement lorsque le Hollandais évoque le trésor qu’il transporte à bord de son navire : à ce moment, le cadre se remplit d’une pluie de fines particules dorées, projection lumineuse envahissant tout l’espace et signifiant le don promis à Daland et à sa fille. Une lueur translucide, presque angélique, vient s’y superposer, annonçant la possibilité rédemptrice de l’amour

À partir de l’acte 2, ce même cadre devient un immense tableau, comme un portrait suspendu dans une salle : c’est l’iconique représentation du Hollandais que Senta contemple avec ferveur. Les projections déclinent alors différentes variations oniriques : ailes d’ange, neige de pétales de roses flottant autour de l’image, ou soudaines irisations rouges vives, illustrant l’amour brûlant qui unit le Hollandais à Senta dans son imaginaire.

Ce tableau mouvant, moteur de la dramaturgie, compose un rêve à la fois noir, violent et lumineux, ouvrant sans cesse des perspectives d’évasion ou de liberté aussitôt contredites par l’issue sacrificielle de l’œuvre. La scénographie embrasse ainsi l’ambivalence du mythe : la malédiction de l’errance maritime et l’espoir de la rédemption par l’amour fidèle, l’aspiration au salut et la fatalité irrévocable.

Pareille version « semi-scénique » nécessite un travail de trajectoires et de placements impliquant davantage de responsabilité pour les chanteurs pour conserver l’intelligibilité des rapports dramatiques et une utilisation du chœur comme masse mouvante et non comme simple arrière-plan pour éviter que le spectacle ne paraisse figé ou statique:

La distribution

Asmik Grigorian en admirable Senta : une pierre majeure vers une route wagnérienne

Figure emblématique de diva – au plein sens du terme – sur la scène lyrique internationale, Asmik Grigorian poursuit depuis quelques années une ascension remarquable dans une multiplicité de répertoires ou sa présence scénique incandescente et son intelligence interprétative trouvent un terrain idéal et la place au sommet.

Si son nom demeure associé aux grandes héroïnes slaves (Rusalka, Lisa, Tatiana) et à un répertoire italien exigeant ( Elisabeth de Valois de Don Carlos, Desdemona d’Otello, Turandot, Lady Macbeth, Madama Butterfly et les trois héroïnes du Trittico de Puccini etc. ) avec Senta1, la soprano lituanienne ajoute une pierre majeure dans une route wagnérienne qui s’ouvre toute grande à elle ( en témoigne sa mémorable mort d’Isolde en concert au Liceu de Barcelone) . La Ballade – sommet de la soirée – révèle un instrument qui peut se faire tour à tour sombre, « poitriné », lumineux ou aérien, gouverné par une maîtrise totale du souffle et un sens organique des transitions. Son incarnation, d’une densité psychologique rare, ne cherche jamais l’effet : elle dénonce, supplie, rêve et s’embrase. Dans son duo avec Bryn Terfel, elle atteint une dimension quasi mythique, comme si son personnage embrassait réellement son destin rédempteur.

Linéarité impeccable, beauté d’une voix somptueuse et puissante dans tous les registres, clarté lumineuse du timbre sur toute la tessiture, articulation soignée, raffinement expressif, projection ample sans le moindre effort, registre aigu rayonnant. En outre Asmik Grigorian ne chante pas des personnages : elle les habite. Sa seule présence sur scène, avant même qu’elle n’émette la moindre note, fascine. Et chaque nouveau rôle qu’elle incarne vient confirmer qu’elle s’inscrit déjà dans la lignée des très grandes tragédiennes lyriques du répertoire. Pour Wagner : aujourd’hui Senta, demain peut être Sieglinde, voire Isolde.

Bryn Terfel un évident charisme théâtral dans un rôle qu’il a fait sien

Bryn Terfel – anobli par la Reine d’Angleterre avec le titre de « Sir » – a fait sien, depuis de nombreuses années, le rôle du Hollandais marqué notamment par la production de Tim Albery au Royal Opera House à Londres en 2009 ( puis en 2015) qui demeure une référence en la matière laissant de surcroît, en éloquent témoignage, la captation vidéo de la production de Zurich (2015) sous la baguette de Alain Altinoglu ( sans compter – entre autres – ses prestations dans ce rôle à la Scala de Milan en 2013 ou à l’Opéra de Vienne en 2014 )

Dans son interview contenu dans le programme de la saison monégasque le célèbre baryton gallois indique que selon lui « Le Vaisseau fantôme représente la quintessence du mythe et du rêve entrelacés avec la force de l’amour absolu d’une femme fidèle » . Au début de cette année, de retour au Metropolitan Opera de New York où il chantait Scarpia dans Tosca jusqu’au 23 janvier, Bryn Terfel a, une nouvelle fois, laissé entendre qu’il allait sans doute arrêter l’opéra à l’aube de ses 60 ans ( en ce mois de novembre) ou tout au moins abandonner certains rôles et peut être celui du Hollandais. Chapeau bas pour pareille prise de conscience et humilité qui ne sont pas communes dans la sphère artistique !

Pour autant Bryn Terfel, pour cette étape monégasque, met encore au service de sa longue fréquentation du Hollandais son « art de dire » un texte chanté en y apportant un soin dans l’expression et les nuances afin d’offrir nombre de couleurs d’une palette à ce spectre d’un marin maudit aux sentiments complexes.

Certaines phrases presque murmurées, quelques piani adroitement négociés, un évident charisme théâtral viennent servir un personnage étrangement fragile partagé entre la peur, l’amour et une certaine rage à laquelle s’oppose une véritable introspection.

Par moments, toutefois notamment au premier acte ( dont les difficultés ne sont plus à démontrer) et au dernier acte, le chanteur a semblé accuser une certaine fatigue entrainant quelques altérations dans le haut registre qui n’entachent pas pour autant une prestation devant laquelle on ne peut que s’incliner : celle d’un d’un éminent artiste livrant un héros à la fois tempétueux et vulnérable porté par une présence scénique indéniable.

Albert Dohmen : la solide expérience d’une longue carrière wagnérienne

Albert Dohmen avait déjà chanté le Vaisseau Fantôme » à l’Opéra de Monte-Carlo en janvier 2009 mais dans le rôle du Hollandais après s’y être illustré en mai 2002 à l’Opéra de Paris et en janvier 2004 à l’Opéra de Marseille. Désormais en Daland il livre en Principauté sa solide expérience de l’œuvre wagnérienne sans excès, avec métier, profondeur et autorité dans un emploi qui dans pareille version apparait semble quelque peu en retrait, n’apparaissant pas comme l’un des moteurs dramatiques principaux de l’action

Daniel Behle un Erik élégant, mais…

On doit reconnaître à Daniel Behle l’incontestable élégance d’un chant stylé dont la conduite se veut élégiaque. Pour autant l’essentiel de son répertoire s’articule autour de rôles mozartiens. Erik parait tout de même habituellement voué à un ténor lyrique spinto à la voix large, en témoignent les Max Lorenz, Rudolf Shock, René Kollo Reiner Goldberg, Siegfried Jerusalem etc.

Daniel Behle en Erik a bien joué son rôle de rival, mais le placement parfois un peu clair pour ce répertoire a réduit l’équilibre face à la voix de Terfel.

Rôles secondaires

Angharad Lyddon en Mary et Trystan Llŷr Griffiths dans le Pilote ont convenablement tenu leurs rôles de comprimari .

Orchestre, direction musicale et chœur

C’est toujours avec plaisir qu’on retrouve les excellents musiciens de cette superbe phalange : l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Toutefois on peut regretter que la direction de Gianluca Marcianò soit la plupart du temps uniformément « extravertie », privilégiant trop souvent les forte et négligeant par conséquent ce qui participe de l’intérêt de cette partition wagnérienne à savoir les contrastes entre tensions et poésie. Il semble, en la circonstance, avoir eu en point de mire surtout la vigueur en oubliant quelque peu la définition de ce Vaisseau Fantôme pourtant clairement sous-titré « opéra romantique » lequel exige, au delà de la puissance de certains passages, la mise en valeur de ces « clairs – obscurs » indispensables en pareille œuvre et parfois ces nuances diaphanes qui induisent une musicalité d’une subtile beauté génératrice d’une profonde émotion à coté de laquelle on est passé à plusieurs reprises. Dommage ! …

Une mention spéciale au chœur (en effectifs renforcés) de 80 exécutants toujours parfaitement préparés et conduits par un maître en la matière : Stefano Visconti.

Cette production de l’Opéra de Monte-Carlo chaleureusement applaudie par le public marque un démarrage de saison prometteur, et particulièrement grâce à la superbe Senta d’Asmik Grigorian fort justement ovationnée aux saluts et dont on retiendra la performance comme l’un des grands moments de l’histoire prestigieuse de l’Opéra de Monte-Carlo

Formons un vœu : celui de revoir dans les saisons prochaines en Principauté cette cantatrice surdouée autant que fascinante qui marque de son empreinte vocale exceptionnelle et de son génie interprétatif l’univers lyrique du 21e siècle.

Christian JARNIAT

2 novembre 2025

- 1Après avoir incarné Senta au Festival de Bayreuth en 2021 dans la passionnante mise en scène de Dmitri Tcherniakov, Asmik Grigorian reprendra à nouveau ce rôle dans le temple wagnérien l’été prochain.

Direction musicale : Gianluca Marciano

Projections : D.WOK

Distribution :

Le Hollandais : Bryn Terfel

Senta : Asmik Grigorian

Daland : Albert Dohmen

Erik : Daniel Behle

Mary : Angharad Lyddon

Le Pilote : Trystan Llŷr Griffiths

Chef de chœur : Stefano Visconti

Chef de chant : Alessandro Pratico

Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo