La valorisation (très tardive) de certains des compositeurs victimes du nazisme ne relève pas que de la morale. Elle est aussi à l’ordre du jour afin de proposer des enregistrements[1] et des programmes de concert sortant des sentiers battus. Le jeune label discographique « voilà ! » invite à la découverte d’Oskar C. Posa (1873-1951), compositeur très apprécié à Vienne jusqu’en 1938, l’année de l’Anschluss. Depuis et mis à part chez quelques érudits, le souvenir de Posa s’était évaporé. Même le « Grove Dictionary of Music and Musicians”, référence internationale majeure en la matière, l’avait oublié. Mais Posa – grande figure artistique – sort maintenant du tombeau.

***

On en a ri voici peu à l’Ambassade d’Autriche en France. En effet, l’apparition récente d’un article dans un hebdomadaire de grande diffusion, consacré à l’enregistrement de plusieurs œuvres du compositeur austro-hongrois Oskar C. Posa, y a été perçue comme un texte mêlant – selon le solides critères autrichiens – naïveté et manque de compétence.[2] À Vienne, les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ont pris acte de la superficialité répandue en France s’il est question du culture. En 1984 déjà, les représentations de « Terre étrangère »[3] d’Arthur Schnitzler au Théâtre des Amandiers de Nanterre dans une mise en scène de Luc Bondy (1948-2015) avaient suscité un souffle d’agacement sur les rives du Danube. On avait alors affirmé à Paris que Schnitzler était inconnu dans son propre pays. Certains Français s’arrogeaient une fausse découverte.

Voici donc – à quatre décennies de distance – que se joue le même vaudeville. En vérité, Posa fut – avant l’Anschluss de 1938 et comme le précise le producteur de disques Olivier Lalane – « un compositeur reconnu de lieder, joués et édités, avant de devenir chef d’orchestre à Vienne et à Berlin, puis chef principal de l’Opéra de Graz, le deuxième plus grand opéra d’Autriche, […] enfin professeur dans le plus haut lieu de l’enseignement musical européen, l’Académie de musique et des arts du spectacle de Vienne ».[4] Dès lors, pourquoi cet oubli ? Le nazisme et la Seconde Guerre mondiale ont fait des centaines de victimes parmi les créateurs. La paix revenue, on a cherché à faire table rase du passé. Concernant Posa – comme d’autres artistes d’origine juive –, deux éléments constitutifs du tropisme autrichien ont constitué à le faire presque entièrement disparaître. Sinon à le transformer en passager clandestin. D’abord, un antisémitisme sordide toujours – hélas – d’actualité. Mon défunt ami le pianiste Paul Badura-Skoda (1927-2019) m’en parlait souvent. En connaissance de cause. Pour revenir à Posa, sa conversion au catholicisme ne fut jamais prise en compte. Il fut victime de ce déni de justice, comme Otto Klemperer, Gustav Mahler et d’autres.

Ensuite, l’amabilité viennoise dissimule des perfidies connues. Elles consistent – entre autres – à vénérer les morts en nuisant aux vivants. Posa en aura fait les frais. Sa nature n’avait rien de commun avec les personnages de « La Chauve-Souris ». Comme l’écrivait le rédacteur d’un rapport administratif, il « était un homme au caractère difficile, intransigeant, qui ne facilitait pas toujours la tâche de ceux qui auraient voulu prendre sa défense ». Il y avait donc en lui du Karl Kraus ou de l’Arnold Schönberg. Mais ce dernier comprit vite que son salut n’était pas dans une Autriche en pleine déconfiture. Il prit la fuite et mourut aux États-Unis. À l’inverse, Posa resta à Vienne. S’il fut démis de ses fonctions professorales à l’Académie de musique dès l’Anschluss, il demeura dans la ci-devant résidence impériale des Habsbourg Lorraine durant les années noires. Sans revenu. Sans travail. Sans possibilité d’émigrer. Encore eut-il la chance d’échapper aux persécutions antisémites. N’oublions pas – à titre d’exemple tragique – que sept membres de l’Orchestre philharmonique de Vienne moururent en déportation. L’un d’eux, Armin Tyroler (1873-1944,) périt dans la géhenne d’Auschwitz.

La paix revenue et l’Autriche sous occupation des Alliés, rien ne fut entrepris de sérieux pour tirer Posa de la misère et valoriser ses œuvres. On fit mine de ne pas se souvenir qu’il avait été, à partir de 1904, secrétaire de l’Association des compositeurs à Vienne[5]. Zemlinsky et Schönberg en furent respectivement président et vice-président. Mahler était son président d’honneur. Après 1945, l’heure était aux règlements de comptes et aux écrans de fumée. On souriait ainsi devant les vaticinations d’Helene Berg (1885-1976), la veuve de l’auteur de « Wozzeck », racontant que son défunt mari lui parlait chaque nuit de l’au-delà. On s’intéressait à l’apparition de deux nouveaux compositeurs, Gottfried von Einem (1918-1996) et Friedrich Cerha (1926-2023). On s’émerveillait devant la progression de la carrière du chef d’orchestre Karl Böhm (1894-1981), pourtant connu pour avoir été une anguille des plus opportunistes avec les grands dirigeants nazis.

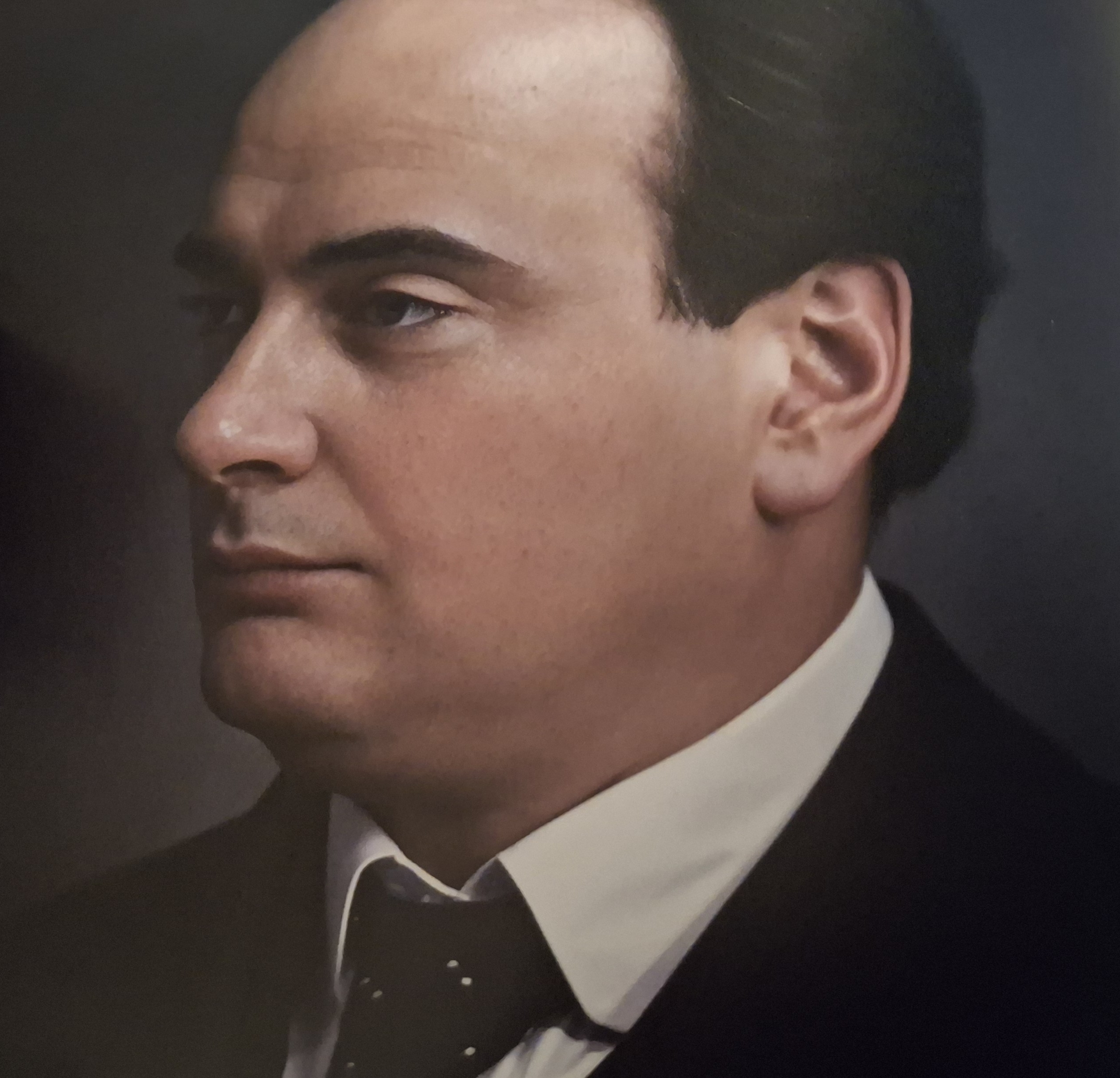

Ayant été l’assistant de Posa à l’Opéra de Graz durant les années 1920, Böhm n’entreprit manifestement rien pour lui porter secours. Il était trop infatué de lui-même. Olivier Lalane a eu, au demeurant, l’intelligence d’indiquer la collaboration entre les deux hommes au long du somptueux livret bilingue français-anglais de 262 pages, accompagnant les deux CD de l’anthologie vouée à Posa.[6] On n’avait quasiment plus vu en France d’albums de cette qualité graphique et éditoriale[7] depuis la mise en circulation – durant les années 1990 – d’une collection de CD hors commerce, réalisée grâce aux largesses du légendaire mécène Pierre Bergé (1930-2017). Le travail de « voilà ! » est un bel hommage à Posa, hommage que l’Autriche aura omis de lui rendre depuis belle lurette. Mais ce pays cultive le refoulement et les non-dits, abondamment dénoncés par Thomas Bernhard.

Juriste ayant quitté la magistrature pour la musique, Posa écrivit – à l’instar de Gustav Mahler, d’Otto Klemperer ou de Richard Strauss – de la « Kapellmeistermusik ». Soit de la musique de chef d’orchestre. Dans ce domaine et non content de diriger la Tétralogie, il apporta au public – pendant ses fonctions à l’Opéra de Graz – des premières auditions locales propres à rompre avec le provincialisme pâtissier de la Styrie tel qu’il était sous la 1ère République autrichienne. Les chastes oreilles du cru furent – entre autres – gratifiées de la version pour orchestre à cordes de « La Nuit transfigurée » de Schönberg, d’extraits du « Martyre de saint Sébastien » de Debussy ou de la « Cinquième Symphonie » de Mahler. L’inépuisable curiosité musicale de Posa le conduisit à créer des œuvres à la saveur incomparable à nulle autre. Leur substrat est mélancolique, voire emprunte une gravité cousine de celle d’Hugo Wolf. Un tel substrat porte le « Weltschmerz » ashkénaze, mise en garde permanente devant la catastrophe planétaire provoquée plus tard par le nazisme. Citons à nouveau Olivier Lalane : « Non seulement cette musique est belle, mais elle est surtout singulière, originale, d’une inventivité brûlante. »[8]

L’anthologie suscitée par « voilà ! » se découpe entre une sélection de lieder et des œuvres instrumentales de chambre. Les lieder – au nombre de quarante utilisant des textes de six poètes bien connus des experts en littérature germanophone – permettent à l’excellent baryton Edwin Fardini de confirmer un talent le classant parmi les chanteurs français à l’avenir très attractif. On est fasciné par la manière dont Posa utilise les possibilités du baryton, jouant entre des scories de Schubert et de Brahms tout en se référant parfois au chant héroïque wagnérien. Quant à la pianiste Juliette Journaux, elle domine avec aisance une partie de clavier dont – ici et là – l’ampleur donne l’impression d’avoir affaire à une réduction pour deux mains des « Gurrelieder » de Schönberg. Par contraste, la « Sonate pour violon et piano » opus 7 de 1901, confiée à Eva Zavaro, en paraîtrait moins large. Mais tout est relatif.

De mon point de vue, la sensation insurpassable du coffret « voilà ! » est le stupéfiant « Quatuor à cordes en fa » opus 18, écrit en 1948 par un Posa de soixante-quinze ans. Alors que d’autres compositeurs victimes du nazisme avaient choisi de ne plus rien créer, Posa semble se libérer de nombre de frustrations. En résultent trente-six minutes d’une densité et d’une élévation exceptionnelles. Certes, un savoir-faire magistral se déploie par l’utilisation du mode dorien, de structures canoniques, d’une fugue complexe et de variations à tout le moins ciselées. Mais l’œuvre est – un peu comme les « Métamorphoses » de Richard Strauss – une puissante méditation sur les ruines d’un monde à tout jamais disparu. C’est, en l’espèce, de la très grande musique nourrie des sucs de Beethoven, de Bruckner et du premier Schönberg. On ne sait toujours pas si l’opus 18 fut joué en privé ou en public. Mais il est toujours possible de fantasmer sur l’hypothèse suivante : si le jeune Quatuor LaSalle, fondé en 1946 à Cincinnati, l’avait connue, il l’aurait jouée tôt ou tard en vertu du phénomène de transfert culturel qu’il incarna à la perfection.

Grâce au label « voilà ! », Posa n’est plus une étoile noire du firmament. Désormais, les quelques spécialistes français ayant connu son existence avant la parution de ces deux CD ne seront plus dans leur tour d’ivoire.[9] Olivier Lalane appartient aux veilleurs de la nouvelle génération. L’Ambassade d’Autriche en France et le ministère autrichien des Affaires étrangères ne peuvent qu’en être ravis. Tout comme les mélomanes.

Dr. Philippe Olivier

[1] L’éditeur suédois Bis propose ainsi depuis peu des oeuvres de Korngold, Křenek et Schreker, exécutées par l’Orchestre national des Pays de la Loire sous la direction de l’Autrichien Sascha Goetzel.

[2] Sophie Bourdais : « Une anthologie pour découvrir Oskar C. Posa, pilier du post-romantisme viennois », in « Télérama », 13 octobre 2025.

[3] Le titre original de cette pièce est « Das weite Land ».

[4] Page 11, livret du CD « voilà ! ».

[5] On prendra garde de ne pas confondre cette association avec la légendaire Société pour les exécutions musicales privées. Fondée par Arnold Schönberg, elle fonctionna de 1918 à 1921.

[6] Un sens judicieux du merchandising a suscité – comme accompagnements du livret – la reproduction d’une carte postale photographique de 1911, à l’effigie de Posa, et de l’affiche d’un concert donné en 1905 au Musikverein de Vienne. Figuraient à son programme la première audition absolue du poème symphonique « Pelléas et Mélisande » de Schönberg et la création de lieder avec orchestre de Posa. Le soliste en était le baryton Konrad von Zawilowski (1880-1958). Membre de la troupe de l’Opéra impérial de Vienne, il étendit ensuite ses activités au Royaume-Uni et aux États-Unis. Zawilowski était aussi compositeur.

[7] Comme on le sait, le diable se cache dans le détail. La ville d’Aussig, où officia Posa comme chef d’orchestre à partir de 1922, ne se trouve pas en Bavière (p. 16). Elle est en République tchèque, plus précisément en Bohême. Si la page 76 du livre situe Aussig à sa bonne place, la mention précédente de la Bavière à la page 16 risque d’induire en erreur le lecteur.

[8] Page 12, livret du CD « voilà ! ».

[9] Il s’agit du regretté Amaury du Closel (1956-2024), du pianiste Thomas Tacquet, du documentaliste Martin Mirabel, du musicologue Rémy Louis, d’Olivier Lalane évidemment et de l’auteur du présent article.