Aussi surprenant que cela puisse paraître, il fallut attendre 1982 pour qu’un aussi important chef-d’œuvre lyrique du répertoire russe effectuât son entrée sur cette scène avec une production maison qui soit en sa langue d’origine !2 Dans la mise en scène intègre signée du compositeur Giancarlo Menotti, Mstislav Rostropovitch y dirigeait son épouse, Galina Vichnevskaïa, jetant alors les derniers feux d’une voix jadis glorieuse en Tatiana, mais entourée de partenaires des générations alors ascendantes (Wenkel, Shicoff, Luxon…). Puis, avec l’émergence de Bastille, une discutable scénographie proposée entre 1996 et 2017 par Willy Decker ne marqua guère les esprits. Il était donc plus que temps d’offrir un nouvel écrin à un opéra indispensable au répertoire pour toute scène majeure qui se respecte. Néanmoins, pas à n’importe quel prix ! Or, en découvrant l’actuelle programmation au printemps 2025, quelle ne fut pas notre émoi en constatant que l’on confiait les rênes à Ralph Fiennes. Cet immense acteur – au théâtre autant qu’au cinéma – atteignait une renommée mondiale depuis la sortie du film Grand Budapest Hôtel en 2014, où il incarnait l’inoubliable « Monsieur Gustave », l’homme aux clefs d’or. En outre, dès 1999, il campa le rôle-titre dans le film américano-britannique Onegin, une adaptation nimbée d’une insigne élégance du Eugène Onéguine écrit par Pouchkine, réalisée par sa sœur, Martha Fiennes. Confier l’opéra éponyme à un aussi grand homme ne pouvait que promettre un rendez-vous exceptionnel. Pari gagné !

Avec sa haute perception du sujet, Fiennes comble l’attente des partisans de l’instruction

Qui aurait pu en douter ? Tout s’impose ce soir telle une évidence, à chaque mesure de la partition, chaque minute du déroulement de l’action, pour une raison simple : continûment, nous sommes dans l’œuvre, avec l’œuvre et pour l’œuvre ! Il fallait hélas s’y attendre : face au retour d’une telle intelligence, les habituels bobos ou pseudo-critiques ignorants ont lancé des « Trop lisse », « Passéiste » ou autre « Bien sage ». Forcément : les voici hors de leur soue à lisier ordinaire des relectures affectant aujourd’hui 90% des productions d’opéras en Europe. Vous rendez-vous compte ? Un spectacle prodigue en enseignements est ici proposé, en lieu et place d’un vil champ d’expérimentation pour psychotiques ! Avouez qu’il y a de quoi traumatiser ces ignares, thuriféraires du néo-académisme, rejetant volontairement les plus élémentaires repères en vraie culture, qu’elle soit historique, littéraire ou relevant des arts plastiques !

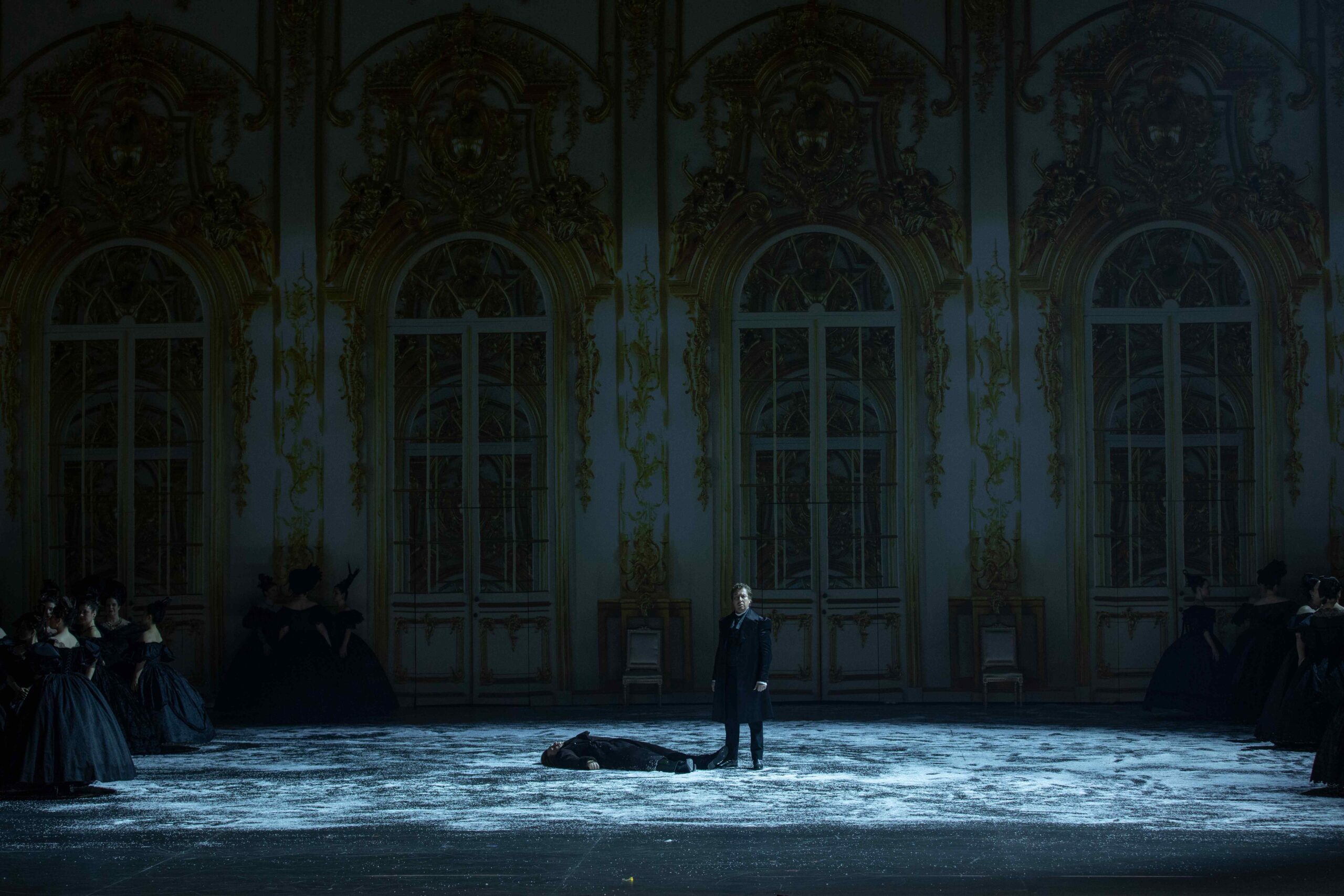

Or, dirigeant les interprètes avec sa haute perception du sujet, Ralph Fiennes comble l’attente des partisans de l’instruction, qui luttent sans trêve contre l’obscurantisme. Une sensibilité exacerbée trouve ici un reflet frappant dans le moindre regard ou geste, la plus anodine posture, générés par une direction d’acteur au cordeau. La volonté de naturalisme nous replaçant en 1830 n’a rien d’une régression. Au contraire, elle propage les sortilèges du bon entendement. Nous en dirons autant des décors signés Michael Levine, efficaces dans leur simplicité ou leur dépouillement. Le tableau initial se déroule ainsi dans un sous-bois renvoyant au peintre Ivan Chichkine. L’on fait à Tatiana la surprise (sic ! idée jamais relevée auparavant) de célébrer sa fête au manoir des Larine, dont les humbles ornements rappellent bien la petite noblesse de sa famille. La lisière de forêt où prend place le duel semble tout droit issue de Guerre & Paix. Quant au bal pétersbourgeois du III, il évolue dans un cadre solennel où les lambris opèrent la synthèse entre le Palais d’Hiver et la résidence estivale de Catherine II à Tsarskoïe Selo.

Notons cependant que l’onirisme trouble souvent la rationalité à bon escient. Trois exemples en attestent : la chambre où Tatiana rédige sa lettre change de position ou de dimensions, modulable à l’envi, à la même aune que la rupture du continuum espace-temps inhérent à ce tableau ; préfigurant le cadre de leur duel, la neige tombe à l’intérieur quand s’enflamme la querelle entre Onéguine et Lenski ; le cadavre (voire le fantôme ?) du second est encore présent à terre au début du dernier acte, tel un éternel remords du premier, avant de s’escamoter comme par magie. Ajoutons à ces prestiges une palette d’éclairages – dus à Alessandro Carletti – d’une poésie autant que d’une variété à proprement parler exceptionnelles, invariablement adaptés au texte comme aux situations, tandis que les épisodes dansés illuminent chaque acte par leur à-propos. Gardons pour la bonne bouche les costumes accomplis conçus par Annemarie Woods, avec cette vertu majeure en voie de disparition (jusque dans les rares mises en scène actuellement respectueuses des époques !) : aucune tenue n’est identique, chaque personnage du chœur constitue par conséquent une individualité, y compris dans les robes noires portées par les dames à la réception du Prince Grémine : toutes diffèrent, par les motifs, les moirures, les formes ou les ornements. Un savoir-faire artistique exceptionnel ressurgit. Inouï !

Semyon Bychkov n’oublie aucun de ces nombreux détails gommés par maints confrères

La fête vient pareillement au rendez-vous dans ce que l’on entend. Semyon Bychkov se fait l’humble serviteur du compositeur par sa direction de haute tenue mais jamais clinquante, parvenant à habiter jusqu’aux silences eux-mêmes. Colorée, méticuleuse, elle ne cède pourtant à aucune tentation maniériste. Plusieurs coudées au-dessus de la formation entendue la veille dans Un Ballo in maschera à Bastille3, l’orchestre sonne somptueusement, avec des cordes graves superlatives en tête. Cultivant un étagement soigné des plans sonores, Bychkov n’oublie aucun de ces nombreux détails gommés par maints confrères, puisque même la harpe accède à un relief inusité. Tous les pupitres seraient à glorifier, tant dans les pages les plus expansives (les grands ensembles du II, le prélude au tableau du duel, la polonaise du III) comme les plus chambristes. À ce titre, les cruciaux échanges « en écho » entre hautbois, flûte, clarinette et cor dans la scène de la lettre atteignent des sommets en instauration du climat. Mieux : en fermant un instant les yeux, le niveau philologique transmis par le chef se réfère presque (car les cuivres ne jouent pas avec vibrato) aux traditions d’un âge d’or russe.

Combien nous sommes heureux d’établir un constat similaire en ce qui concerne les chœurs ! Au lendemain d’une prestation ponctuellement morose dans Verdi, les éléments affectés à Tchaïkovski renouent avec les grandes heures chorales maison. En nuances autant qu’en éclat, en projection, en précision rythmique ou en contrôle, tout appelle techniquement les plus vifs éloges. De surcroît, le dithyrambe s’étend à la caractérisation car, en travaillant sur les colorations des timbres, chaque groupe social (moujiks, hobereaux, haute noblesse) prend vie.

À cette totale réussite des masses sonores participent visuellement les danseurs, dans les diverses séquences chorégraphiques enthousiasmantes (danses paysannes, valse, cotillon, polonaise), d’une superlative implication, magnifiquement réglées par Sophie Laplane.

Sur les traces d’un Sergueï Lemechev, Bogdan Volkov remporte la palme

Côté solistes, la distribution réserve des causes d’étonnement singulièrement contrastées. Tout particulièrement, le quatuor des principaux personnages. Au tableau princeps, seul Onéguine passe remarquablement la rampe ; Tatiana, Olga et Lenski semblant d’abord sous-calibrés. Or, la situation se transformera radicalement au IIème acte. Baryton aux moyens consistants, Boris Pinkhasovich ne détient certes pas le charisme de feu Dmitri Hvorostovski. Malgré tout, son organe bien timbré, riche en harmoniques naturelles dans tous les registres, emporte rapidement l’adhésion. Distant mais sans morgue dans l’éloquence, il déploie un beau sens du cantabile et du legato, dans une conduite châtiée de la ligne. Ajoutons qu’il ne sombre pas dans le piège du manichéisme, rejetant le poncif d’un personnage monolithique, fouillant au contraire dans les recoins d’une âme pour sonder toute sa déroutante complexité.

D’abord très retenue, se ménageant perceptiblement, la Tatiana de Ruzan Mantashyan existe physiquement : pâle, mélancolique au-delà des normes. Tout bascule dans sa chambre au tableau suivant : inspirée par un écrin pictural riche en références (Caspar David Friedrich, Georg Friedrich Kersting…) la cantatrice arménienne entre en éruption. Actrice consommée, elle brûle les planches. Habitée par l’héroïne plus encore qu’elle ne l’incarne – dans un perceptible processus d’identification, consubstantiel aux artistes hypersensibles – elle s’avère l’une des plus convaincantes en juvénilité fiévreuse vues à la scène, voire entendues. Sur ce plan précis, quand ce beau soprano lyrique manque d’étoffe dans le médium, Bychkov l’assiste paternellement. Dans une progression constamment ascendante – de plus en plus affermie jusqu’à la grande dame qu’elle devient au III, elle rafle la mise et conquiert la salle.

Marvic Monreal suscite moins l’adhésion en Olga. Distribuer cette jolie mezzo-soprano maltaise dans une tessiture de contralto lyrique frise l’erreur préjudiciable à son devenir, tant il lui faut affaiblir les notes de passage (quasi inaudibles) pour émettre – correctement, d’ailleurs – son sol grave. Souhaitons vite l’entendre dans un emploi adapté à ses moyens.

Lenski candide, plus juvénile et spontané que jamais, Bogdan Volkov remporte la palme dans cette affiche. Ténor demi-caractère raffiné à l’extrême, trouvant progressivement ses marques à partir de sa déclaration enfiévrée à Olga, ce merveilleux artiste ukrainien marche – consciemment ou non ? – sur les traces d’un Sergueï Lemechev. Entonné avec une palette profuse, des oppositions dynamiques divines, son grand air semble un Lied en apesanteur, serti par les évolutions d’une petite harmonie au zénith. Dans cette surhumaine « lévitation vocale », la gestion prodigieuse du souffle remplit une fonction majeure. Chapeau bas !

Chantant large en jouant sur les moirures du timbre, son compatriote Alexander Tsymbalyuk s’impose en dix secondes dans le rôle ingrat (par sa brièveté) du Prince Grémine. Sans rondeur excessive, le sol bémol grave tenu sonne bien, certifiant l’étoffe d’une basse noble.

La Vieille Garde nous charme chez les dames. Malgré un idiomatisme relatif, Susan Graham constitue un luxe en incarnant une Madame Larina phoniquement plus solaire que le veut l’usage, habitant l’espace avec une grâce rare. Idéale et opulente Filipievna, Elena Zaremba semble tout droit sortie d’un tableau de foule peint par Ilia Répine et séduit instantanément. Elle s’affirme même une des rares à rendre captivante cette touchante figure de nourrice.

Monsieur Triquet inhabituellement sonore, Peter Bronder excelle dans ses couplets, au point d’émouvoir davantage qu’il ne prête à sourire (interprétation que nous avons toujours estimée préférable). Toutefois, avec moins d’uniformité vaillante dans l’émission, il attendrirait plus en dessinant ce vieil homme français, naïf survivant du Siècle des Lumières. Soulignons, au terme d’un tour d’horizon jubilatoire, l’excellence des sonores clefs de fa Amin Ahangaran et Mikhail Silantev dans les restreintes mais ardues interventions de Zaretski et du lieutenant.

Au terme d’une soirée inoubliable, le public fait un triomphe aux interprètes, couronné par une autre source d’ébahissement. Voyant que le chef ne convie pas l’orchestre à se lever, une brève inquiétude point… Vaine crainte ! Au rideau consécutif, tous les instrumentistes paraissent sur scène, fait exceptionnel que nous n’avions plus vécu depuis la conclusion de l’unique série des Ring de Wagner dirigée par Solti, à Bayreuth en 1983. Nul doute que Bychkov et Fiennes sont complices dans cette généreuse initiative. Formons un vœu : que cette alliance entre eux aboutisse à d’autres collaborations car, transfigurant le quotidien, ils produisent un espace universel, un infini de beauté ramenant aux fondations du genre « opéra ».

Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN

12 Février 2026.

1 Citation en forme de jeu de piste, liée à la filmographie de Ralph Fiennes… Cherchez bien, amis lecteurs avisés, et vous trouverez… !

2 En tournée, le Bolchoï de Moscou y joua l’œuvre de façon éphémère, dans sa propre production, dès 1969.

3 Voir : https://resonances-lyriques.org/opera-national-de-paris-bastille-un-ballo-in-maschera-de-giuseppe-verdi-quand-angela-meade-succede-avec-honneur-a-anna-netrebko/

Direction musicale : Semyon Bychkov

Mise en scène : Ralph Fiennes

Décors : Michael Levine

Costumes : Annemarie Woods

Lumières : Alessandro Carletti

Chorégraphie : Sophie Laplane.

Collaboration artistique : Kim Brandstrup

Distribution :

Eugène Onéguine : Boris Pinkhasovich

Tatiana : Ruzan Mantashyan

Lenski : Bogdan Volkov

Olga : Marvic Monreal

Prince Gremine : Alexander Tsymbalyuk

Madame Larina : Susan Graham

Zaretski : Amin Ahangaran

Monsieur Triquet : Peter Bronder

Filipievna : Elena Zaremba

Le Lieutenant : Mikhail Silantev

Chœur de l’Opéra national de Paris

Chef de chœur : Ching-Lien Wu

Orchestre de l’Opéra national de Paris

A retrouver jusqu’au 9/2/2027 ici