Après la superbe Bohème de la saison passée, les Soirées Lyriques de Sanxay affichent cet été un opéra d’un tout autre style voire d’une toute autre envergure, le Nabucco de Verdi créé en 1842 à Milan et qui passe pour être le premier grand succès incontestable du compositeur.

Avec cette nouvelle session les Soirées Lyriques de Sanxay fêtent leur 25ème anniversaire. Cette année encore ce sont quelque 7500 spectateurs qui vont sur trois représentations envahir le théâtre gallo-romain situé au cœur de la jolie campagne du Poitou. Ce chiffre associé à la notoriété reconnue des productions range la manifestation dans la cour des grands (le 3ème événement lyrique français de l’été).

Rapide survol dramaturgique

Le livret de Nabucco (créé sous le titre de Nabuchodonosor qui sera abrégé en 1844 pour Corfou) de Temistocle Solera, dont la construction comme le texte méritent l’attention, ouvre sur de nombreuses possibilités d’interprétations et donc de mises en scène.

Vers la fin du VIIe siècle avant Jésus-Christ, il oppose le peuple assyrien aux Hébreux à travers leurs chefs : Nabuchodonosor, roi de Babylone, et Zaccaria, le Grand-Prêtre du peuple exilé. Les deux ennemis ne combattent pas apparemment à armes égales pour des raisons dans un premier temps moins stratégiques que spirituelles. Les Hébreux restent entiers dans leurs convictions (la tonalité du grand chœur d’entrée ne laisse pas en douter) quand la religion peut servir d’expédients à leurs ennemis : Abigaille déclare sauver Sion contre l’amour que lui refuse Ismaele…

L’espoir donné aux Hébreux à la fin de l’opéra tient à la nature des forces qui s’affrontent. Les Babyloniens ne représentent pas un bloc monolithique. La fille de Nabucco, Fenena, se convertit au judaïsme sans que l’influence d’Ismaele, son amoureux, soit déterminante. Nabucco se rangera au côté des Juifs après un revirement express au dernier acte et appellera à reconstruire le temple de Jérusalem (des faits que ne présente pas aussi clairement l’histoire biblique). Les causes de sa conversion sont multifactorielles et inversent les appartenances. Le long duo de l’acte III montre l’affrontement de Nabucco et d’Abigaille, les deux personnages engagés sur les deux tableaux : le premier Babylonien plaidant pour les Hébreux afin de sauver sa fille, la seconde esclave s’étant promue reine, rangée dans le camp ennemi.

De la confrontation du roi avec Abigaille découle un hubris sous la forme d’une démence qui le voit se proclamer roi-dieu. Mais surtout le désir d’arrêter le sacrifice de Fenena l’amène à renverser l’idole de Baal (où le prodige prend aussi sa part). Le thème de l’emprise de l’amour paternel sera omniprésent chez Verdi. Il conduit le monarque à abjurer sans état d’âme ce qui lui reste de croyance, quand il conduira Rigoletto placé dans une impasse tragique à provoquer la mort de sa propre fille à la place de celle de son amant.

Quant à Abigaille, elle doit renoncer, après avoir découvert le secret de sa naissance, à puiser dans son extraction d’esclave toute légitimité dynastique. Le ressentiment – elle est repoussée par Ismaele – n’explique pas à lui seul sa soif de pouvoir qui s’inscrit dans un climat démiurgique terrifiant.

À six ans de 1848 l’oppression autrichienne ne pouvait qu’être mise en relation avec celle des Hébreux et on sait que le « va pensiero » deviendra vite, non sans en contredire le sens voulu au départ, l’hymne patriotique du Risorgimento. Les nombreux chœurs de la partition comme les stances, prières et prophéties de Zaccaria tirées du Livre de Jérémie évoquaient par-delà les péripéties de l’intrigue un souffle, un élan, une fibre nationale que l’histoire de l’opéra n’avait sans doute pas jusqu’à Verdi traduit de façon aussi intense et spectaculaire. Mais aussi « le chœur d’opéra, rappelle Pierre-André Weitz, est la preuve d’une humanité totale. »

La mise en scène d’Andrea Tocchio

La scénographie et la mise en scène d’Andrea Tocchio sont classiques, mais non dépourvues pour autant de signifiance. Les décors tournants, en dur, monumentaux offrent une grande variété d’architectures et d’angles. Ils évoquent par quelques indices picturaux les lieux où est censé se dérouler l’opéra : le temple de Salomon, les appartements ou les jardins suspendus de Babylone dont les structures sont renouvelées à chaque tableau. La hauteur des murailles permettent de distribuer les masses chorales et les personnages dans des rapports qui soulignent l’emprise et la domination. La scénographie offre une vision cinématographique et on sait que le péplum souvent décrié a été une façon de faire aller vers les publics une histoire antique aux fondements historiques qui interrogent. Les costumes d’Anna Biagiotti et la création lumière d’Andrea Tocchio sont une modalité supplémentaire de la médiation. Les premiers sont somptueux, différenciés, identificatoires des religions, et font oublier leur côté souvent perçu comme simili historique. Les éclairages sont un élément dramaturgique traduisant les revirements nombreux de l’ouvrage.

La mise en scène trouve une place naturelle et pertinente dans le décoratif. Les personnages se meuvent, s’affrontent, mettent en relief les articulations entre le collectif et l’intime, sans jamais déconnecter l’un de l’autre. C’est ainsi que vont défiler les grands épisodes de l’action ; au premier acte les chœurs d’entrée en media res, la gestique qui affecte le statut de Fenena, avant l’alerte terzettino que couronneront le chœur et le finale. Les événements qui ouvrent l’acte II précèdent la scène qui voit Nabucco délirer et être foudroyé. L’acte III contient deux grands moments de l’opéra : le duo Abigaille / Nabucco éprouve les âmes et le fameux chœur des esclaves est présenté dans un cadre esthétique en accord avec la portée musicale de la page. L’arioso de Nabucco au dernier acte révèle un nouvel aspect du personnage où les réactions sont dictées autant par l’amour paternel que par la religion, la marche funèbre par deux fois exprimant l’urgence de l’action, cette dernière marquée par une intéressante direction d’acteurs dans le finale.

Les voix

Anticipant le Trouvère, Nabucco ne peut être donné sans faire appel à des voix dépassant le format normal, notamment pour Abigaille et les deux clés de fa. Les plus grands s’y sont confrontés. De plus on a des personnages emblématiques identifiés à des profils vocaux bien précis.

Ariunbaatar Ganbaatar, l’interprète du rôle de Nabucco, est une véritable révélation. Ce chanteur d’origine mongole vient d’incarner Don Carlo dans La Force du Destin aux Chorégies d’Orange et il sera la saison prochaine distribué aussi bien dans Un ballo in maschera à l’Opéra Bastille que dans Iolanta de Tchaikovsky à l’Opéra de Bordeaux.

Il inscrit son tempérament dans le personnage du roi conquérant de Babylone, puis dans l’être gagné par la folie (« V’é un sol Nume… il vostro Re ! »). Mais il passe aussi par toute une palette de réactions dans son grand duetto de l’acte III où il rivalise de démesure scénique et vocale avec celle qui lui ravit le pouvoir, avant de laisser apparaître les traits paternels (un certain nombre de couleurs de l’orchestre prépare cette évolution, tout comme sa conversion finale s’accompagnera de segments musicaux déliés), notamment lorsqu’il compte soustraire sa fille au martyre.

La voix d’Ariunbaatar Ganbaatar est souveraine, tellurique, puissante, mais aussi coulée dans un phrasé attentif à tous les affects du rôle et à sa dimension émotionnelle.

La soprano polonaise Ewa Vesin est une Abigaille impérieuse ; si la voix paraît un peu tendue dans les passages les plus âpres, c’est sans rien renier sur l’étendue des registres et les sentiments paroxystiques du personnage ; les moments plus lyriques sont pour autant magnifiques, ce qui nous vaut une scène et air de l’acte II d’un très bel élan, riche en contrastes, et prolongés avec le même dosage dans le duo de l’acte III doté d’une réelle énergie.

Fenena est interprétée par Marie-Andrée Bouchard-Lesieur au vaste répertoire. On l’applaudira bientôt aussi bien dans Jean de Nivelle de Delibes ou la Montagne noire d’Augusta Holmès que dans la Walkyrie. Elle sortait déjà du lot dans Dialogues des Carmélites que nous avions chroniquées à Bordeaux. Elle s’impose par la couleur, l’empreinte expressive et la projection de la voix dès son premier duo avec Ismaele, dans les ensembles et dans sa prière teintée de belcantisme du dernier acte (« Oh, dischiuso é il firmamento ! »).

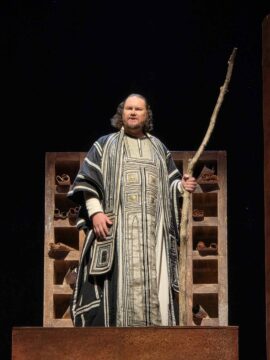

Le rôle de Zaccaria convient idéalement à Dmitry Ulyanov programmé sur les plus grandes scènes. L’éloquence se repère dans sa cavatine de l’acte I chargée de raviver l’espoir des Hébreux, dans sa prière, soutenue par les violoncelles, ou sa prophétie (« Oh, chi piange »); on ne peut être qu’impressionné par la sûreté des graves dont le rôle n’est pas avare. Il sait détourner le statisme du rôle par des interventions vigoureuses dans les ensembles.

Il n’est pas sans rappeler dans la forme, toute proportion gardée des contextes culturels bien évidemment, la noblesse de Sarastro, deux voix de « basso profondo ».

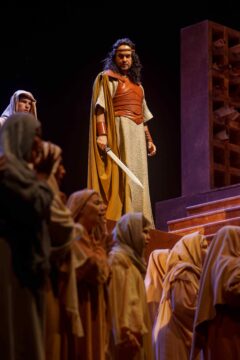

Tous les autres rôles sont parfaitement tenus : Klodjan Kaçani dans Ismaele aux accents clairs et au timbre plein (on en vient à déplorer la brièveté du rôle), Adrien Mathonat qui mêle la gravité du rôle du Grand Prêtre de Baal au mordant inhérent au personnage, Andreea Soare bien perçue dans Anna ou Alfred Bironien, artiste hors pair, aux interventions ciselées dans Abdallo.

Le chœur dirigé par Stefano Visconti riche de quelque 60 exécutants rend justice aux pages lumineuses et dramatiques de l’opéra. L’orchestre (70 musiciens) d’un haut niveau est dirigé par Valerio Galli attentif au plateau et à la substance d’une musique qui contient tous les ferments du Verdi à venir.

Le spectacle a été longuement applaudi.

Le public semblait heureux d’apprendre que l’édition 2026 des Soirées Lyriques de Sanxay sera consacrée à la Flûte enchantée de Mozart.

Didier Roumilhac

9 août 2025

Direction musicale : Valerio Galli

Mise en scène, scénographie et création lumières : Andrea Tocchio

Chef des chœurs : Stefano Visconti

Création costumes : Anna Biagiotti

Direction artistique : Christophe Blugeon

Nabucco : Ariunbaatar Ganbaatar

Abigaille : Ewa Vesin

Zaccaria : Dmitry Ulyanov

Ismaele : Klodjan Kaçani

Fenena : Marie-Andrée Bouchard-Lesieur

Anna : Andreea Soare

Le Grand Prêtre de Baal : Adrien Mathonat

Abdallo : Alfred Bironien

Orchestre et Chœur des Soirées Lyriques de Sanxay