Mon âme est libre, même si mon corps est emprisonné.

Friedrich Schiller

Ulrich Rasche s’est fait un nom en tant que metteur en scène et scénographe de pièces de théâtre avec chœurs, des productions visuellement et musicalement puissantes. Animant de formidables machineries, poussant à l’extrême les ressources des plateaux tournants et des techniques contemporaines, il place ses acteurs sur des tapis roulants géants qui tournent en courbes, ou sur des platines qui s’élèvent vers le ciel et se penchent vers l’abîme. Ulrich Rasche, fasciné par le théâtre grec antique et les grands classiques allemands (Goethe, Schiller, Lessing) aborde pour la première fois un opéra belcantiste. Maria Stuarda est sa troisième mise en scène de théâtre musical après son Elektra à Genève et sa Passion selon saint Jean à Stuttgart. En 2018, le Festival avait programmé Les Perses d’Eschyle, un spectacle aussi fascinant qu’assourdissant. En 2023, il fut à nouveau l’invité du Festival de Salzbourg pour monter Nathan le Sage, la dernière pièce de Lessing. Plus récemment sa mise en scène d’Agamemnon d’Euripide créé au Festival d’Épidaure fut très célébrée par la presse grecque qui fut rapidement rejointe par la presse allemande, le spectacle ayant été réalisé en coproduction avec le Residenz Theater de Munich où il fut joué les deux saisons dernières. Ulrich Rasche approche l’humain, le trop humain pour en faire du surhumain ou du mythique au moyen de ses machines et de ses mécanismes monumentaux, gigantesques sculptures mobiles qui structurent l’espace scénique et amplifient les affects des personnes qu’elles supportent.

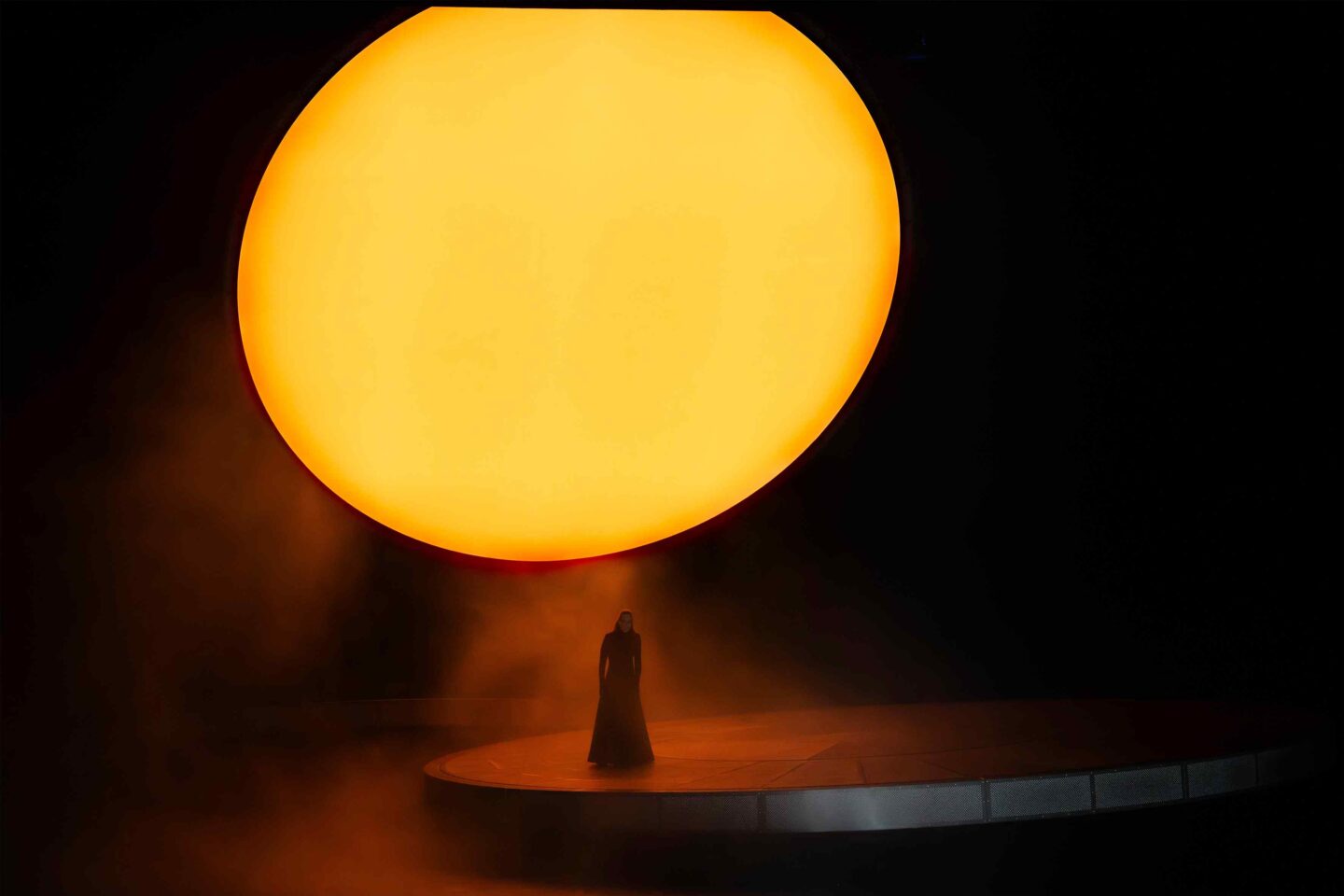

Ulrich Rasche a conçu la scénographie et la dramaturgie de Maria Stuarda au départ de l’opéra qui lui a fourni la structure de sa mise en scène. Tout le spectacle se déroule sur deux grandes platines qui figurent les deux mondes de Maria Stuarda et d’Élisabeth. Les platines tournent sur elle-même et circulent lentement sur la vaste scène du Festspielhaus, se croisant sans se rencontrer. L’ingénierie des grands disques tournants est extrêmement sophistiquée, ainsi le disque dispose-t-il de trois mouvements rotatifs autonomes : le cerclage a sa rotation propre et le disque a deux zones de rotation. Les deux platines se verront bientôt rejointes par une troisième qui vient les surplomber et donner différents éclairages. Sur les platines, des groupes d’hommes à la musculature saillante évoluent avec des pas prononcés qui marquent la cadence, ils vont lentement et puissamment de l’avant, marchent à reculons, forment des chaînes et des essaims. Les chœurs, à la périphérie des disques, sont tout de noirs vêtus et le plus souvent invisibles. Le noir prédomine, c’est la couleur d’Élisabeth et de ses gens.

Il n’y a d’autre décor que ces trois disques, le spectacle se déroule dans un temps indéterminé, sans aucun référent historique. Les platines se rapprochent ou s’éloignent mais chacune des reines reste sur son territoire. Toute la mise en scène est centrée sur la psyché des personnages, leurs conflits intérieurs et, dans le cas de Maria Stuarda sur sa remarquable transformation finale. Les mécanismes implacables et brutaux de la politique et de la violence, musicalement moulés dans le formalisme et la liberté du bel canto, se voient amplifiés par l’ingénierie mécanique. Ulrich Rasche a voulu soulever une question centrale qui nous concerne tous : « Dans quelle mesure un individu peut-il exercer un pouvoir sur la base de ses propres délibérations ? Dans quelle mesure l’individu est-il prisonnier d’une construction du pouvoir et de la représentation qui le conduit nécessairement à prendre certaines décisions ? » À cette question pivot vient s’agglutiner le triangle amoureux que forment les deux antagonistes avec Roberto, le comte de Leicester, et les jeux de dépendance entre les deux reines qui en découlent : « L’histoire des deux femmes, leur dépendance mutuelle : Élisabeth ne peut rien faire sans tenir compte de l’état de Maria – une situation curieuse, car Maria est en réalité la prisonnière. Mais Élisabeth n’est-elle pas, d’une certaine manière, tout autant prisonnière ? »

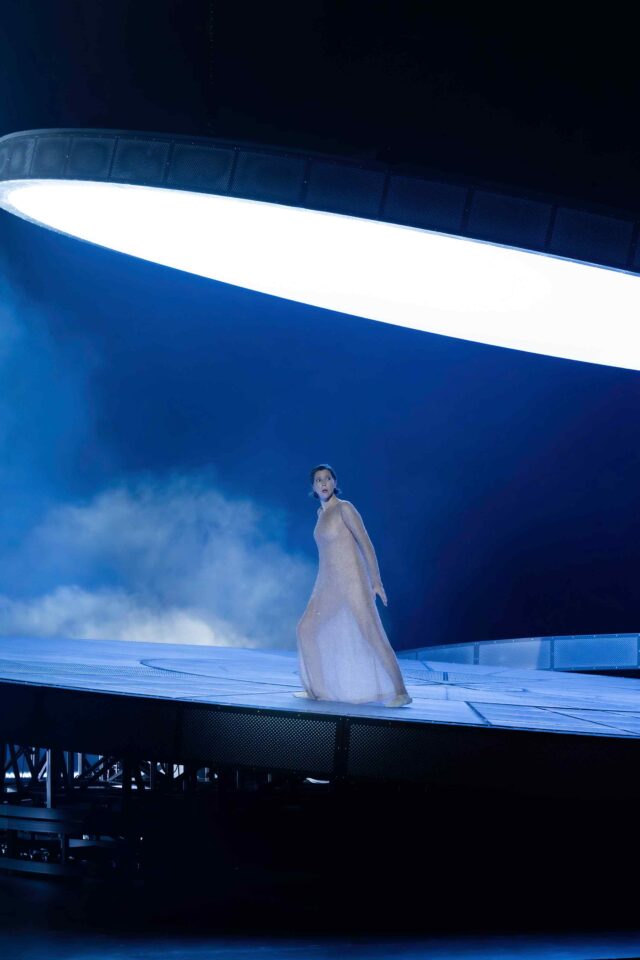

L’esthétique de l’abstraction qui préside à la scénographie laisse pantois d’admiration. Toute la mise en scène est d’une grande élégance tragique. On est captivé par la progression et par les lents tournoiements (presque toujours) silencieux des grands disques, des mouvements aussi minutieusement chorégraphiés que ceux des danseurs qui servent de matériau humain d’amplification et d’exposition aux affects des deux reines. Les séquences des mouvements orchestrées par le chorégraphe australien Paul Blackman, sont en parfaite harmonie avec la partition, elles sont conçues pour servir le chant. Le troisième disque, le disque aérien, organise des atmosphères changeantes, il propage diverses lumières ou s’ouvre pour laisser apparaître un ciel bleu qui paraît bien inaccessible, il devient menaçant lorsqu’il semble se refermer sur les personnages. Rien n’est laissé au hasard, tout est minutieusement détaillé. Les spectateurs assis près de la scène auront sans doute pu admirer de plus près les costumes très soignés. Le blog du festival nous propose une description de ceux de Maria Stuarda :

» Cette femme de 44 ans, exceptionnellement grande, pâle et distinguée, aux longs cheveux châtain-roux, a soigneusement choisi sa tenue. Elle porte une robe en velours marron foncé à col blanc haut et retroussé, un voile blanc sur la tête, un manteau noir en satin et soie à longue traîne et des gants rouges. Elle porte également des symboles évidents de sa foi catholique : des chapelets à la ceinture et un crucifix doré autour du cou. «

Parce qu’elle les magnifie en les mettant exactement en situation, elle permet d’approfondir l’évolution intérieure de chacun des personnages. Ulrich Rasche souligne que « L’élément chorégraphique ne naît pas à la manière d’une figure stylistique, mais comme la conséquence de l’engagement avec le contenu de l’œuvre. » La mise en scène a réussi à traduire l’opéra » dans un langage physique et visuel qui lui est propre. »

Antonello Manacorda a travaillé en excellente harmonie avec Ulrich Rasche, les deux hommes sont amis, ils se connaissent et s’apprécient de longue date. Son choix s’est porté sur la version Urtext de la version napolitaine, enrichie de modifications ultérieures pour Maria Malibran, dont il considère qu’elles resserrent encore davantage le nœud dramaturgique. L’ouverture n’est pas celle que Donizetti composa pour la Scala, mais le « récitatif de clarinette d’une incroyable beauté, exemplaire du bel canto instrumental et qui nous plonge instantanément dans l’histoire ». La maestria d’Antonello Manacorda est admirable, notamment dans sa direction inspirée des voix et dans la recherche d’un heureux équilibre, structurant et harmonieux, entre la fosse et la scène.

Les deux reines sont servies par deux divas exceptionnelles. Kate Lindsey prête son timbre si particulier et les profondeurs et les résonances chaleureuses de son mezzo-soprano aux couleurs sombres et mordorées à la reine Elisabeth. Merveilleuse actrice, elle exprime avec intensité le maelstrom émotionnel torturé de la reine Elisabeth qui, dans l’opéra du moins, voit avec une rage et un emportement jaloux sa rivale honnie préférée à elle par l’homme qu’elle aime. Les deux protagonistes se sont montrées enchantées par le fait que la mise en scène les mette constamment en mouvement. Lisette Oropessa a trouvé « l’alliance particulière du chant et d’un grand défi physique » extrêmement gratifiante. « Pour moi, chanter ne signifie pas seulement utiliser son corps de la poitrine vers le haut, mais impliquer tout son être, des pieds à la tête. »

Pour la cantatrice américaine d’origine cubaine cette production la ramène constamment à son corps, c’est à dire à l’essentiel pour une chanteuse ; » Cette tension constante et mouvante ne fige pas – comme c’est souvent le cas – mais procure au contraire une sensation de libération. C’est presque une sorte de catharsis ».

Kate Lindsey renchérit : » Le simple fait de chanter est une sorte de mouvement vers l’avant. Dans cette production, lorsque nous évoluons sur ces disques rotatifs, nous devons nous pencher vers notre prochain pas, pour ainsi dire, et cela favorise ce mouvement. » Son jeu de scène basé sur le rythme et le ressenti d’une pulsation intérieure est remarquable, elle marque le pas en concordance avec la musique et cela confère à sa prestation une rythmique exceptionnelle qui soutient l’interprétation du personnage. Lisette Oropessa nous a, quant à elle, offert une Maria Stuarda d’anthologie, celle d’une grande soprano lyrique qui aborde le rôle avec une belle souplesse, un phrasé précis, bien projeté, des coloratures brillantes, de la finesse et de la facilité dans les aigus et une présence vibrante en scène qui à chaque instant exprime avec force et justesse l’émotion ressentie. Elle vit de l’intérieur et transmet la transfiguration de son personnage qui passe des mépris d’une reine hautaine, méprisante, certes captive mais convaincue de son bon droit dynastique, de sa légitimité et de son innocence face aux ignominieuses calomnies, aux pardons d’une femme généreuse quasi en odeur de sainteté.

La robe couleur d’épis dorés, scintillante, légère et translucide qui souligne les galbes de son corps magnifique lui confère une aura angélique. Il est clair que, s’éloignant de la discussion historique, le livret et la partition de Donizetti ont pris le parti de la reine des trois couronnes, cruellement exécutée.

Les rôles masculins sont fort bien tenus, ils vouvoient l’excellence sans parvenir encore à la tutoyer comme le font les deux protagonistes féminines: le ténor ouzbek Bekhzod Davronov, deuxième prix Operalia en 2021, fait des débuts salzbourgeois acclamés dans le rôle de Roberto, comte de Leicester, auquel il confère une belle italianité ; la basse russe Alexeï Koulagine donne un Giorgio Talbot solide et de belle composition et le baryton américain Thomas Lehman interprète avec hargne le méchant rôle de Lord Guglielmo Cecil, le grand trésorier de la reine Elisabeth qui d’entrée de jeu souhaite l’exécution de Maria Stuarda. La jeune soprano géorgienne Nino Gotoshia a tenu la partie de Nina, la suivante de Maria Stuarda.

L’heureuse constellation d’un orchestre et des chœurs attachés à rendre hommage à la partition de Donizetti, d’un chef enthousiaste et précis, très attentif à l’accompagnement des chanteurs, les beautés très parlantes de la scénographie, les exploits chorégraphiques des danseurs, tout a concouru à maintenir l’attention soutenue très manifeste d’un public aux anges, qui aux applaudissements a fait un triomphe acclamé debout à tous les interprètes d’une production inoubliable, et particulièrement aux prestations adamantines de Lisette Oropessa et de Kate Lindsey.

Luc-Henri ROGER

Conception et distribution du 30 août 2025

Maria Sturda, Tragédie lyrique en deux actes (1835) de Gaetano Donizetti-

Livret de Giuseppe Bardari d’après la tragédie Marie Stuart de Friedrich Schiller,

traduction italienne d’Andrea Maffei

Direction musicale : Antonello Manacorda

Mise en scène et scénographie : Ulrich Rasche

Costumes : Sara Schwartz

Chorégraphie : Paul Blackman

Conception vidéo : Florian Hetz

Conception lumière : Marco Giusti

Dramaturgie Yvonne Gebauer

Assistant à la mise en scène : Dennis Krauß

Assistant à la scénographie : Manuel La Casta

Elisabetta : Kate Lindsey

Maria Stuarda : Lisette Oropesa

Roberto, comte de Leicester : Bekhzod Davronov

Giorgio Talbot : Alexeï Koulagine

Lord Guglielmo Cecil : Thomas Lehman

Anna Kennedy : Nino Gotoshia

Danseurs Marta de Masi et danseurs du SEAD — Académie expérimentale de la danse de Salzbourg : Alexandro Nikolaos Giagkousis, Ilan Guterman Levy, Antoine Bouhier, Pau Barrachina Reixach, Ricardo Felice Freitas, Antoine Raboud, Diego Escobar Xavier, Hugo Fidalgo, Jesus Othocani Cruz Moreno, Octave Chevassu, Michalis Demetriou, Emanuel Käser, Antoine Jaminon, Valentin Thalmayr, Laurin Streitberger, Guillermo Ramirez Moreno, Louis Montes, Mathieu Jayet-Roineau

Association des concerts des chœurs de l’Opéra national de Vienne

Répétition du chœur d’Alan Woodbridge

Angelika Prokopp Académie d’été de la Philharmonie de Vienne