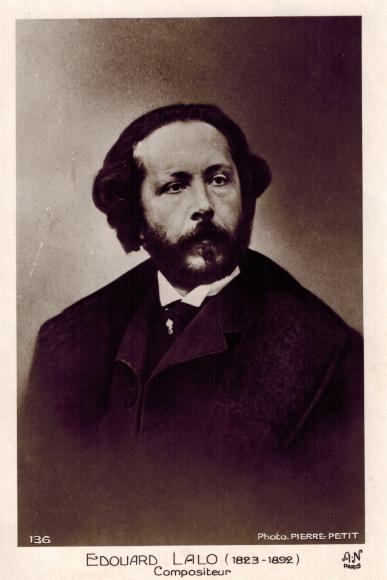

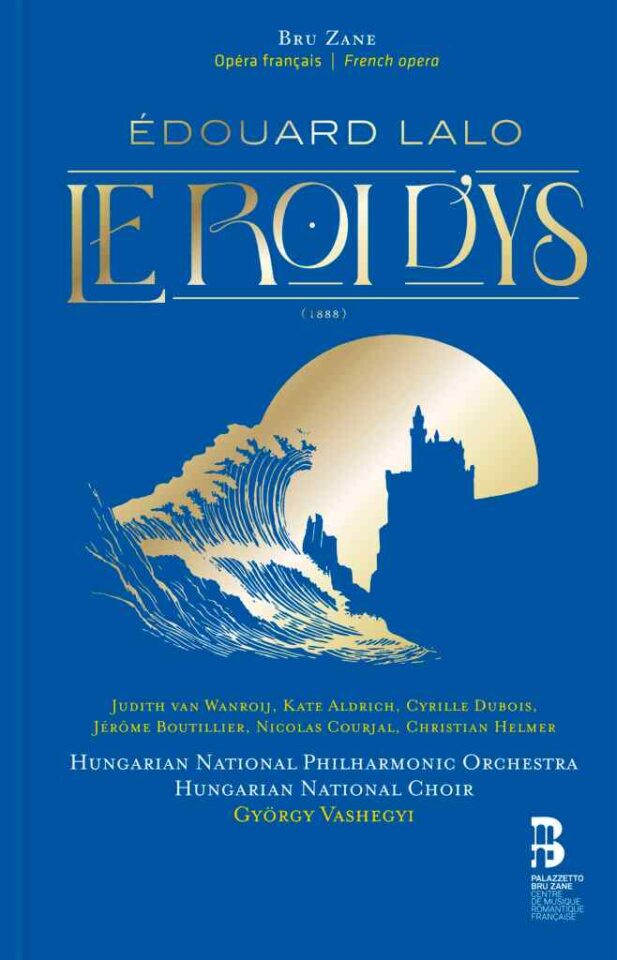

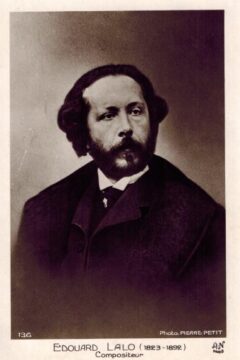

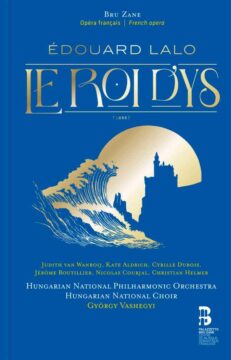

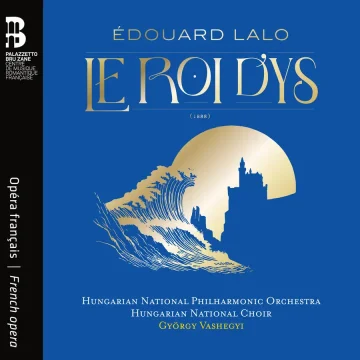

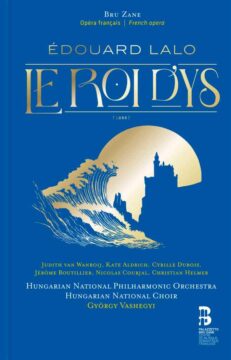

Le label Bru Zane publie dans sa collection « Opéra Français » une captation du Roi d’Ys d’Édouard Lalo (1823-1892) réalisée à Budapest en janvier 2024. Rarement repris de nos jours, l’ouvrage a pâti de l’internationalisation des programmations depuis les années 1970-80. On peut le rapprocher de plusieurs titres, Sigurd (Reyer, 1884), Hulda (Franck, 1894), Fervaal (d’Indy, 1897), Le Roi Arthus (Chausson, 1903) ou Guercœur (Magnard, 1931) qui constituent une véritable trame musicale de l’histoire de l’opéra de la fin du XIXe siècle au début du XXe. Plusieurs ont été composés par des symphonistes. Sigurd comme d’ailleurs le Roi d’Ys ont néanmoins connu leur heure de gloire. Notons que Hulda a fait l’objet récemment d’un enregistrement par le label Palazzetto Bru Zane et que le Roi d’Ys a plusieurs fois bénéficié de belles distributions à la Radio.

Une création retardée

Le cas de Lalo est intéressant, le compositeur n’étant passé ni par le Conservatoire, ni par la villa Médicis. Une fois l’opéra conçu avec Édouard Blau, le librettiste, se pose la question du théâtre. Pendant une dizaine d’années le concert a fait entendre à leur avantage des fragments du Roi d’Ys, notamment son ouverture. Auguste Vaucorbeil pourtant impliqué dans le projet l’écarte de sa programmation à l’Opéra ; Albert Vizentini à la Gaîté Lyrique est effrayé par la mise en scène du dernier tableau ; Léon Escudier envisage de le donner au Théâtre-Lyrique au moment où celui-ci périclite ; Léon Carvalho se trouve à l’étroit à l’Opéra-Comique. Il faudra attendre Louis Paravey pour que l’ouvrage soit créé au théâtre du Châtelet où s’est repliée la salle Favart. La première a lieu le 7 mai 1888. Elle sera suivie de 60 représentations, ce qui est un chiffre éloquent presque exceptionnel à l’époque.

Survol de l’ouvrage

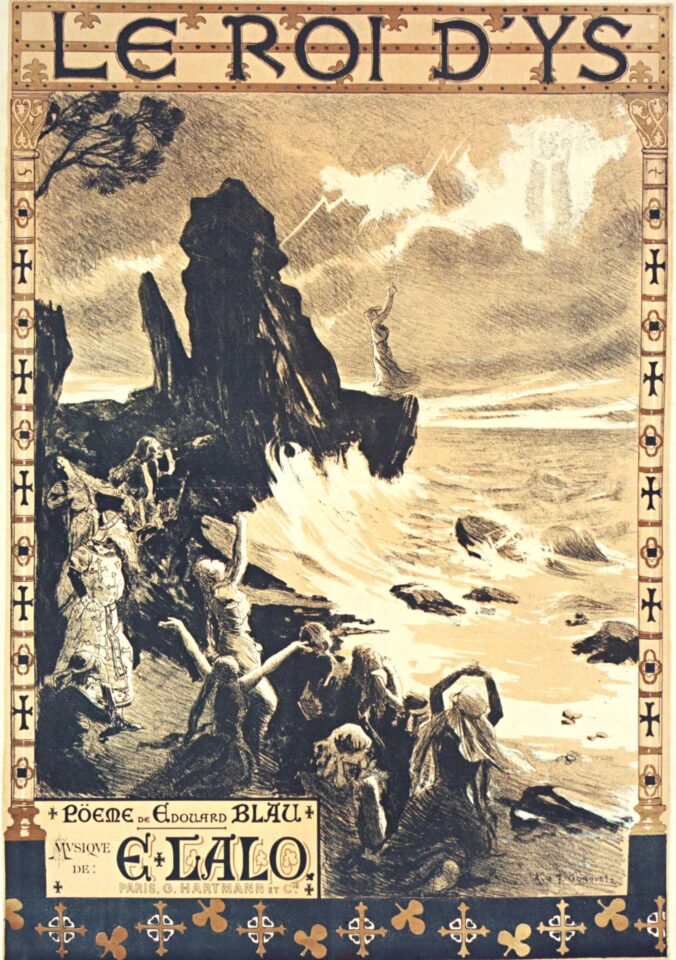

En Cornouaille bretonne le Roi d’Ys, dont la cité légendaire est en contrebas de l’Océan, a rompu les combats avec son ennemi Karnac et lui propose d’épouser par compensation sa fille Margared. Cette dernière est éprise de Mylio, un guerrier qu’elle croit disparu, mais avec lequel elle ignore que sa propre sœur Rozenn éprouve un amour partagé. La réapparition du soldat va entraîner le refus de Margared d’épouser Karnac, la reprise des hostilités entre les deux armées et la rivalité amoureuse des deux sœurs. Le plan mis en place pour se venger créé un engrenage qui conduit Karnac, trop tard circonvenu par Mylio, à ouvrir les écluses qui inondent la cité d’Ys. Ayant initié l’acte criminel, Margared pour expier son crime se précipite dans la mer. La plus grande partie des habitants succombent à l’inondation dont réchappent le Roi, Rozenn et Mylio.

La légende bretonne qui mêle la trame militaire, le thème surnaturel et la confrontation amoureuse des deux sœurs donne lieu à une œuvre courte et construite en 3 actes et 5 tableaux riches en péripéties et au tempo très rapide. Les numéros dont le principe est conservé s’enchaînent au discours musical et ariosos. Les nombreux ensembles avec interventions du chœur n’attendent pas systématiquement les finales pour déployer leur polyphonie (par exemple les agissements du couple infernal se détachant sur le Te Deum à l’acte III). Les effets scéniques que nous ne prendrons pas en compte ici ont été au cœur d’un certain spectaculaire prisé par le public comme des problèmes posés aux régies des théâtres.

Le Roi d’Ys comporte de nombreux aspects tragiques. Les épisodes apaisés existent sans prédominer : les chœurs d’entrée, les soutiens invoqués à saint Corentin, la scène de mariage qui ouvre le troisième acte, placée tardivement à l’instar de celle de La Grande Duchesse de Gérolstein. Mais les personnages imposent le climat sombre d’un drame lyrique : Margared est un grand rôle vocal du répertoire lyrique. La douleur, la colère, la frustration, la haine, le remords ne sont pas seulement dans la verbalisation, mais inscrits dans une richesse de motifs musicaux qui traduisent autant que les paroles un rôle uniment tendu (de la syncope aux phrases enveloppantes).

Les autres personnages ne l’emportent pas moins en intérêt : Karnac, à l’ethos impressionnant et modèle du grand baryton d’opéra, Rozenn et Mylio, le couple « positif » d’amoureux menacé par les périls, le second pourvu d’une aubade (« Vainement ma bien aimée ») qui presque à elle seule a su faire perdurer l’opéra.

Une distribution homogène

Le rôle de Mylio semble avoir été écrit pour Cyrille Dubois dont la ligne de chant élégante et déliée mais aussi les couleurs collent au contenu émotionnel de l’amoureux ; les passages héroïques sont dans la quinte appropriée au récit dans les phrases comme « oui je le sens, je l’atteste ».

La voix lumineuse, sans à coups, agréablement timbrée de Judith van Wanroij est celle qui dans la confrontation avec Margared donne son éclat à la réussite de ces grands duos mezzo / soprano, où chaque partie, tout en se différenciant, détient une part de la vérité, voire de la vocalité, de l’autre, ainsi que le théorise la répartie du premier acte : « Dans mon cœur épanche ta peine ! / Que la moitié m’en appartienne / Si je ne sais pas la guérir ! ». Le rôle de Margared est redoutable moins pour sa tessiture (même si les graves et les aigus demandent une longueur de ligne), mais pour l’incarnation tragique. À propos de Rita Gorr, grande interprète historique du rôle, Jean-Louis Dutronc évoquait « l’éclaboussement du timbre ». La voix de Kate Aldrich est différente, mais pas moins adéquate. La colère est vraiment chantée, la tenue dramatique (et la voix longue) ne faiblit pas dans l’air de l’acte II « Lorsque je t’ai vu soudain reparaître », les accents sont poignants dans les phases de remords du dernier acte.

Les clefs de fa sont assurées par deux de nos meilleurs barytons : Jérôme Boutillier, excellent Karnac halluciné, éloquent et convaincant sur la totalité des registres, Nicolas Courjal, Roi aux accents généreux et sonores, à la déclamation ample ; enfin dans plusieurs comprimari Christian Helmer est très bien.

L’Hungarian National Philarmonic Orchestra et l’Hungarian National Choir sont placés sous la direction de György Vashegyi ; tous savent traduire les effets du grand opéra, la tension de la tragédie lyrique, les tournures de l’opéra romantique avec les contrastes, la dynamique, le style et les couleurs voulus.

Un livre disque précieux !

Didier Roumilhac

Direction musicale : György Vashegyi

Rozenn : Judith van Wanroij

Margared : Kate Aldrich

Mylio : Cyrille Dubois

Karnac : Jérôme Boutillier

Le Roi : Nicolas Courjal

Jahel / saint Corentin : Christian Helmer

Hungarian National Philarmonic Orchestra

Hungarian National Choir

Édouard Lalo, Le Roi d’Ys, collection « Opéra Français », Bru Zane label, sortie le 9 mai 2025