L’Opéra de Tours ouvre sa saison lyrique avec une coproduction Palazzetto Bru Zane / Frivolités parisiennes du Petit Faust de Hervé (1825-1892) dans une mise en scène réjouissante et inventive de Sol Espeche et une direction musicale de Sammy El Ghadab. L’ouvrage n’est pas souvent repris. Mam’zelle Nitouche et V’lan dans l’œil ont néanmoins permis récemment de maintenir au programme le nom du compositeur.

La création

Lorsqu’il compose le Petit Faust Hervé n’est pas dans une situation confortable. Il souhaite obtenir des commandes de l’Opéra, notamment des ballets, qui ne viennent pas. Ses relations avec Eugène Bertrand, son directeur, ne sont pas au beau fixe. Avec Moreau-Sainti aux Folies-Dramatiques où sera créé l’ouvrage, tout ne se passe pas toujours très bien. Il souhaiterait se tourner vers les Variétés. Quoi qu’il en soit le Petit Faust est un grand succès.

L’ouvrage est créé le 28 avril 1869. Le livret est d’Hector Crémieux et d’Adolphe Jaime ; le premier est entre autres l’auteur du livret d’Orphée aux enfers. La création a lieu moins de deux mois après la reprise à l’Opéra de la version révisée du Faust de Gounod, avec des ajouts, du récitatif et surtout la grand ballet de la « Nuit de Walpurgis ». Le Petit Faust en est la parodie. Comme pour parodier il faut des sujets proches dans le temps du spectateur, l’occasion ne saurait mieux tomber. Le Petit Faust est intéressant en lui même, mais le fait que le Faust de Gounod soit resté au répertoire n’a pu que rendre toujours mieux comprise la référence au modèle de base. Hervé suit la trame générale de l’opéra, souvent le détail des situations et fait allusion à ses grandes pages musicales.

La musique parodiée pour autant n’est pas inférieure à celle qui l’inspire, ce que remarquaient Noël et Stoullig lors d’une reprise de la pièce en 1876 : « Ce n’est ni une servile copie – ce qui serait absurde – ni une caricature de Faust – ce qui serait peu respectueux pour Gounod -, ce sont de nouvelles idées musicales appliquées à des passages dont la forme est analogue. »

Une intrigue détournée

L’austère bureau du docteur Faust est remplacé par une salle de classe que Faust en maître d’école a du mal à ramener au calme. Valentin, sur le point de partir à la guerre, y fait admettre sa sœur Marguerite comme élève. Celle qui a dépassé l’âge d’une simple écolière provoque les premiers émois de Faust qu’un Méphisto pour rire, profession de foi à l’appui, souhaite entraîner vers une vie de plaisirs, le contrat conclu (« se donner au diable sans papier ») et la jeunesse retrouvée.

Comme dans l’œuvre brocardée l’acte II débute, après les polkas de l’entracte, par des chœurs, ceux des cocottes, des vieillards et des étudiants, distribués vocalement à contre-emploi et les trois en contrepoint pour finir. Les phrases de Gounod transparaissent (« Nous voyons passer les gandins… »). Faust ne rêve que d’amour unique (« la recherche d’une impossibilité » pour Méphisto ») avec Marguerite. La « Valse des nations » où défilent les Marguerites anglaises, italiennes, françaises et javanaises (dans des langues originales et macaroniques) ne donne rien. Au retour de Londres où elle a exporté le cancan apparaît la bien-aimée véritable, gourgandine à l’affût d’un « nabab », pittoresque dans sa tenue et leste dans ses propos. Faust n’oublie pas Gounod : « Ne permettrez-vous pas charmante demoiselle… ». Suit le duo, puis trio valsé du « Vaterland » sous le sceau identitaire duquel se scellent les retrouvailles. Dans cet acte II va se dérouler la scène mi-parlée, mi-chantée de la mort de Valentin défrisé par la liaison de sa sœur avec Faust (un quasi-tube dans l’opéra !). Le coup de pouce de Méphisto ne laisse aucune chance au militaire. Les phrases pompeuses s’enchaînent (encore Gounod : « Écoute-moi Marguerite… ») ; quelques notes guillerettes permettent de ne pas trop y croire !

L’acte III est en deux tableaux. D’abord celui de la chambre où la mariée entonne un loufoque « roi de Thuné ». Les prolégomènes permettent à Marguerite aidée du diable de dissimuler quelques infidélités et à Faust sa conception d’un amour qui n’a que faire des richesses. Valentin jaillit d’une soupière, mais Gounod est toujours là et Wagner pointe le nez dans le prélude de Lohengrin, avant qu’un Trio ne mette à mal le couple de Faust et Marguerite.

Le second tableau « Va te purgis » renvoie à la nuit de Walpurgis de l’opéra qui voit Méphisto dans une forme hervéienne de la Bacchanale (« Riez, chanter… ») parvenu à ses fins en condamnant les deux héros à s’aimer éternellement. Et comme si Eros et Thanatos s’en mêlaient, Méphisto de chanter « Et qu’une horrible farandole / Ajoute à ce bal un esprit infernal. »

La mise en scène de Sol Espeche à l’Opéra de Tours

La metteuse en scène Sol Espeche nous plonge dans les repères culturels du public assez proches (qu’ils aient été vécus ou fantasmés) des plateaux de télévision où, dès les années 1980-90, le public était appelé à participer lors de la diffusion ou des enregistrements des émissions populaires de divertissement.

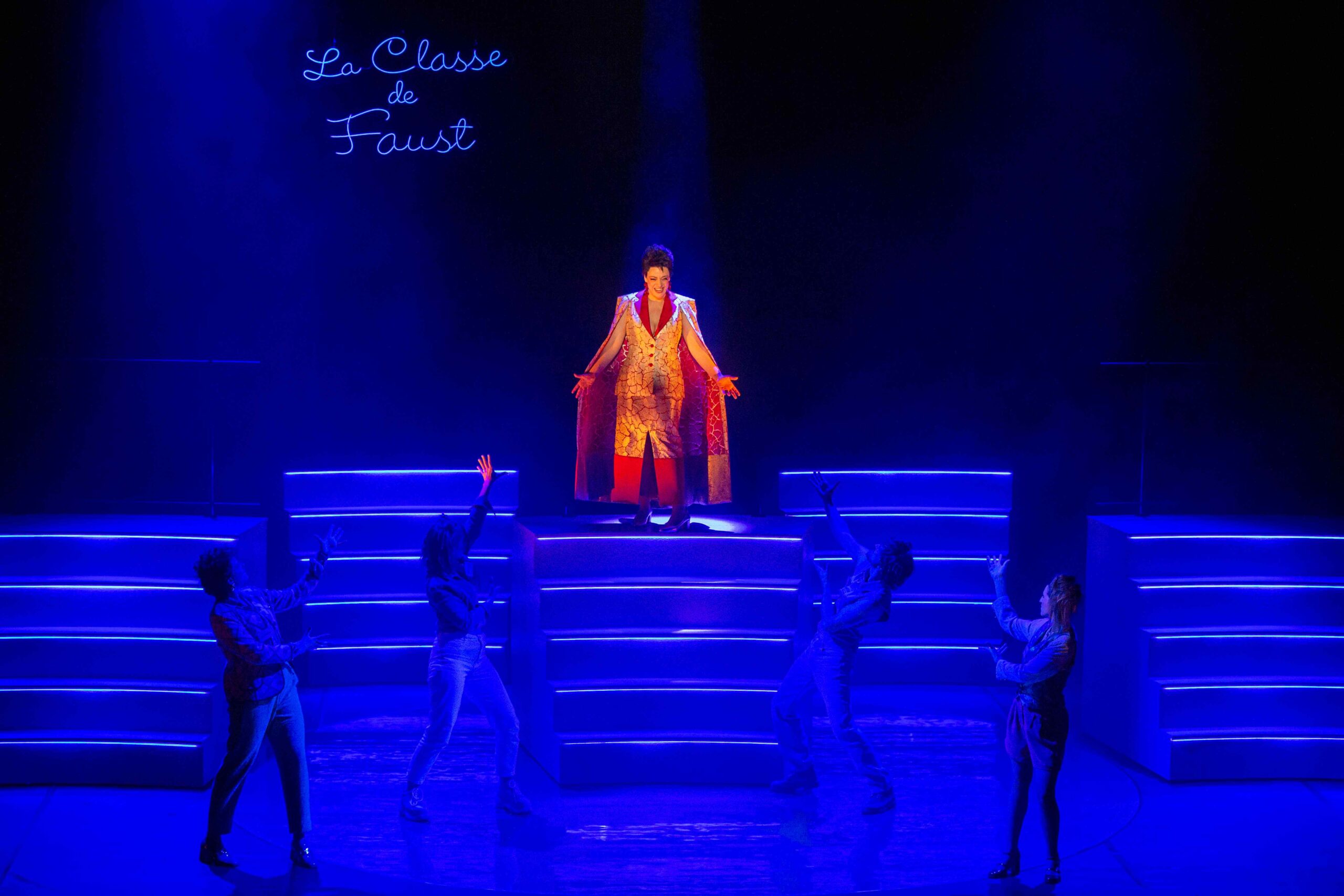

D’abord l’installer : avant le début du spectacle intervient Patrick Lepion, le chauffeur de salle, qui transforme l’Opéra de Tours en véritable studio où sont censés se presser les fidèles de quelques émissions culte. Le public est chez lui sous l’emprise d’une fausse connivence et conditionné pour bien réagir aux injonctions dictées par le déroulement formaté du programme. Les émissions reprennent toute la rhétorique du genre : coupures pub, pauses, bandeaux de toutes sortes… Les émissions ont des titres qu’on n’a pas de mal à identifier : « La Classe de Faust », « Champs déguisés », « Tournez ma Chaise », « Faust Story » ou même « Perdu de vue ». Dans les années 1950-60, l’émission « Airs de France » qui monta de nombreuses opérettes en direct des théâtres voyait déjà les animateurs Jacques Beauvais et Claude Emy s’enflammer pour rallier le public à leur cause…

Pour le Petit Faust le dépaysement part de l’idée de parodie. Les spectateurs qui ont assisté ou assistent à l’opéra-bouffe de Hervé se prennent à comparer la copie à l’original. Si on connaît l’opéra de Gounod, on voit ce qui distingue les deux partitions ; si on ne le connaît pas, on comprend vite que l’ouvrage de Hervé ne cultive pas le premier degré.

Rien de mieux que de se référer à une opérette dans laquelle le personnage principal semble mener une enquête : tout le deuxième acte est consacré à la recherche de Marguerite, puisque Faust opte pour l’amour unique ; et encore, à la fin du spectacle, on continuera à demander au candidat en « piochant une boule noire » de « trouver le vrai Valentin »…

Pour Sol Espeche c’est avant tout le spectateur qui est concerné. Dès le début du spectacle il est sur les gradins d’un amphithéâtre de studio. Le décor de Oria Puppo vise, mais avec fantaisie, l’effet de réel. Une concurrente terrorisée vient du public.

C’est alors que l’identification du jeu et de l’opérette se produit, selon un mécanisme que la metteuse en scène explique dans le programme de salle : « Inventeur de l’opérette, Hervé a créé une œuvre fédératrice où chaque spectateur trouve sa place, le néophyte comme le connaisseur. C’est cela même qu’il faut faire renaître. Nous allons observer ce Faust, candidat, malgré lui, du grand jeu de la vie : il va tenter sa chance, parler, gagner, perdre… Et le public, observateur omniprésent et omnipotent, scellera son destin. »

Les clefs détenues, c’est alors qu’apparaît l’imagination débordante du spectacle : ainsi de la classe détournée, un poster papier-glacé plutôt que le cadavre, une scène du martinet qui génère une rébellion, des buzzer pour répondre, un Valentin surréaliste, une dissipation qui vire à la révolte, dans l’esprit du film Zéro de conduite. Les bandeaux défilent : plongée dans l’énumération des figures incontournables des seventies, Vaterland en vignettes… La « Valse des nations » précède le retour de Londres de Marguerite affublée de groupies Anglo-Saxons déchaînés hurlant « Satisfaction ». Après le « Trio du Vaterland », Valentin candidat de « Perdu de vue » est achevé par Faust dans un match de catch débridé, l’argent gagné (chèque à l’appui) ayant décidé Lepion (le cocher d’origine) à troquer comme client Valentin contre Faust. La « Faust Story » du dernier acte n’est pas moins réussie. La folie s’invite à la nuit de noces, topos de plusieurs débuts de troisième acte dans les opérettes de l’époque.

Très paradoxalement le spectacle onirique n’en met pas moins en évidence la partition du compositeur donnée dans son intégralité. Plusieurs des airs sont « entourés » par des ballets, les chorégraphies, signées Aurélie Mouihade et Karine Girard, mettent en abyme le festif du Second Empire tout en déclinant les danses des années 80. Les textes lus sur fiche gagnent de leur artificialité, l’échange lu Faust / Marguerite faisant perdre quelques repères au spectateur devenu joueur. Les personnages du drame conviés à l’émission (Siébel, Brander, Wagner, Altmayer…) se déplacent avec fluidité et naturel ; les costumes de Sabine Schlemmer, issus du vestiaire de tous les jours, mais étudié, finissent par les rapprocher de nous.

Cette narration par le détour du jeu permet de se rapprocher de l’œuvre, d’en comprendre les enjeux esthétiques.

Les voix

Là encore rien du récital auquel se résument certaines représentations d’opéra ou d’opérette, mais des voix exemplaires, un chant naturel constamment associé au jeu. Plusieurs interprètes se partagent les rôles secondaires, faisant du théâtre chanté plus que de la prestation vocale (on en lira la liste dans notre rappel de la distribution).

Sur cet ensemble se détachent les cinq rôles principaux.

Anaïs Merlin interprète Marguerite avec un grande liberté de jeu, un aplomb bienvenu, mais aussi les sous-entendus attachés au rôle qu’elle chante avec une voix solidement timbrée, puissante, aux couleurs expressives.

Dans Méphisto, Mathilde Ortscheidt développe un superbe mezzo aguerri dans le baroque mais qu’elle mettra bientôt au service de Vendredi dans Robinson Crusoé d’Offenbach ; elle sait mettre le style exact fait d’humour et de distance et différent pour les quatre airs qui lui reviennent.

Charles Mesrine a déjà fait connaître des ouvrages rares de Hervé et de Claude Terrasse ; il en connaît la vocalité qu’il met une nouvelle fois au service du « compositeur toqué » ; son Faust est très bien joué et chanté avec un timbre plein et agréable.

Igor Bouin est investi dans plusieurs champs musicaux hors spectacle qui ne peuvent que nourrir ses prises de rôles ; son Valentin est survolté, le comique importé en musique bénéficie d’une voix riche en harmoniques, d’un chant mordant et d’une belle projection.

Patrick Lepion, le chauffeur de salle, c’est l’excellent comédien, mais aussi baryton, Maxime Le Gall ; c’est chez lui l’art du stand-up totalement revendiqué, servi avec le dosage voulu dans les effets à produire.

L’orchestre Symphonique Région Centre Val de Loire / Tours prend un visible plaisir à jouer cette partition (restituée rigoureusement par le Palazzetto). Il est fort bien dirigé par Sammy El Ghadab, un chef qui est conscient de la qualité de l’ouvrage, qu’il sublime par une direction qui donne à entendre avec expressivité le rythme, la mélodie, la veine théâtrale de l’opéra-bouffe.

Peut-être un seul regret. Pourquoi, car c’est un peu une tradition de l’opérette, ne pas reprendre en bis le dernier numéro à la fin du spectacle ?

La production a été longuement applaudie.

Félicitons l’Opéra de Tours pour le niveau éditorial exigeant de son programme de salle (ce qui devient rare) qui comprend, outre des articles de fond, des notices biographiques soignées et l’intégralité du livret la pièce.

Didier Roumilhac

16 novembre 2025

Direction musicale : Sammy El Ghadab

Mise en scène : Sol Espeche

Création décors : Oria Puppo

Création costumes : Sabine Schlemmer

Chorégraphies : Aurélie Mouihade, Karine Girard

Création lumières : Simon Demeslay

Chef de chant : Étienne JacquetChef de Chœur : David Jackson

Faust : Charles Mesrine

Marguerite : Anaïs Merlin

Méphisto : Mathilde Ortscheidt

Valentin : Igor Bouin

Patrick Lepion : Maxime Le Gall

Autres rôles chantés : Camille Brault, Céleste Lejeune, Agathe Peyrat, Lucile Komitès, Guillaume Beaudoin, Mathieu Septier, Max Latarjet, Célian d’Auvigny, Charles Fraisse

Chœur de l’Opéra de Tours

Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire / Tours

Prochaines représentations :

Reims Opéra 29 / 30 novembre

Paris Athénée 13/14/17/19/20 décembre