Après son enthousiasmante mise en scène de la Favorite de Donizetti en 2023, Valentina Carrasco revient avec Fidelio. L’opéra de Beethoven est proposé par l’Opéra de Bordeaux dans une version haut de gamme, inclusive – on y reviendra – et avec une brillante distribution. L’Orchestre National Bordeaux Aquitaine est dirigé par son nouveau directeur musical Joseph Swensen arrivé en septembre dernier ; il s’agit, après de très beaux concerts, de sa première descente en fosse avec l’ONBA.

Les questions posées par l’unique opéra de Beethoven (créé de 1805 à 1814 dans différentes versions) conduisent à se demander si la partition l’emporte sur le livret dont on a souvent minoré la portée et peut donc se suffire à elle même. Elle permettrait à elle seule de traduire un contenu dans date, le souffle de la liberté et de la libération, la montée vers la lumière, l’amour conjugal en termes d’absolu. Pourtant les multiples mises en scène qu’a suscitées la musique – aussi nombreuses qu’inattendues – n’ont pas manqué de montrer l’intérêt à incarner des idéaux, ce que le concert ou l’oratorio ne font pas de la même manière.

Quelques problématiques éclairantes

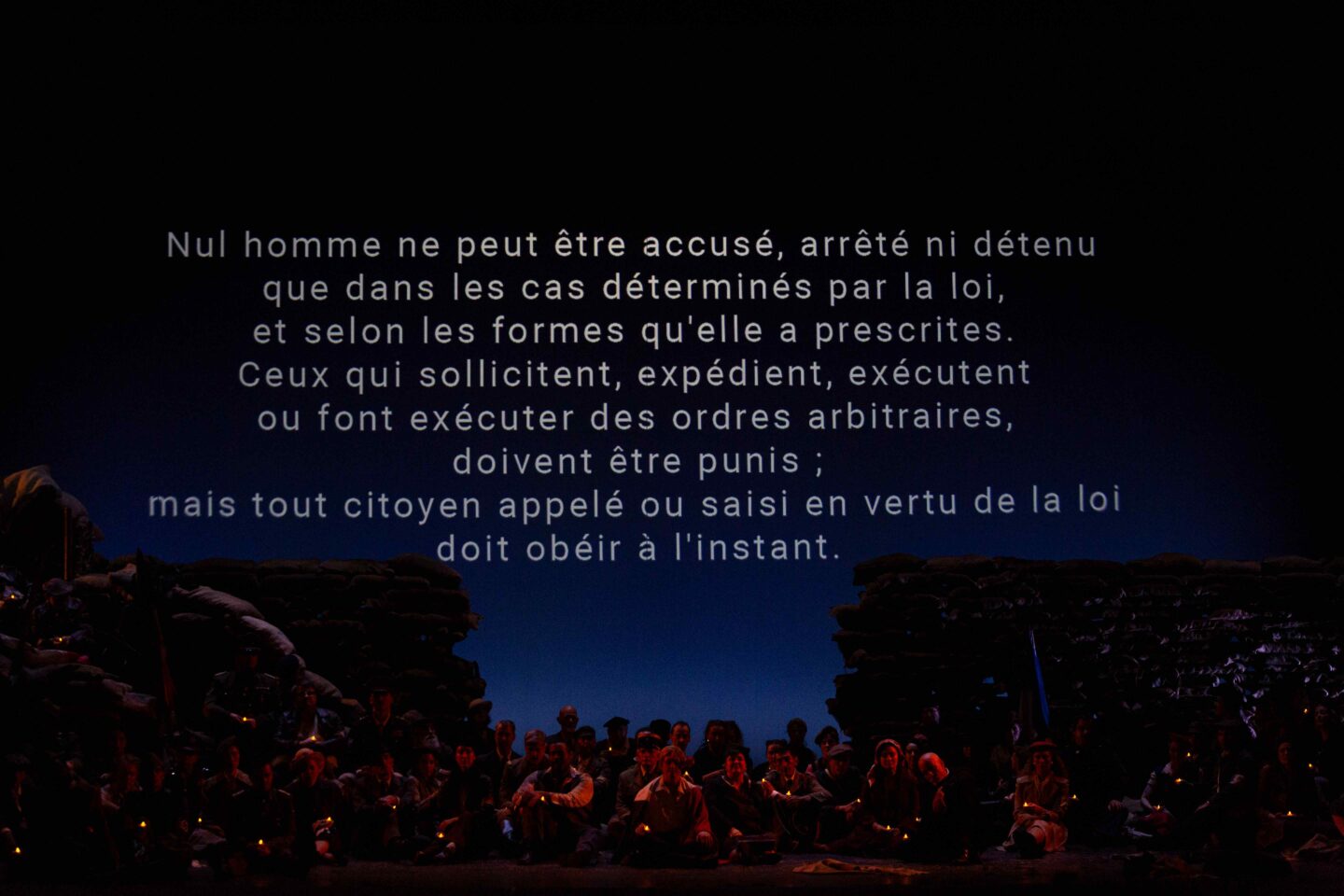

La signification de Fidelio est assez délicate à dégager. Elle est fonction de l’idée qu’on se fait de l’oppression mise en scène, des réponses qui lui sont apportées et de l’évolution des formes dramatiques à la fin du XVIIIe siècle. Sur ce dernier point on peut rattacher Fidelio à la « pièce à sauvetage » qui prospère à l’époque de la Révolution. L’héroïne, une femme, tente le tout pour le tout afin de sauver son mari, victime d’une injustice, tombé dans les griffes d’un pouvoir tyrannique. Le livret autorise que le texte parlé ait pu souvent être remplacé par des poèmes à connotation politique tels qu’en a générés à foison le Regietheater. Autre échappatoire : transformer le finale de l’opéra en oratorio ne mettant plus en évidence que la puissance de la musique, l’aspiration à la liberté et à la lumière en dehors de toute référence historique.

Il est vrai qu’en ce qui concerne l’oppression on peut penser à plusieurs formes de privation de liberté : l’arbitraire du pouvoir, la tyrannie, les convulsions de l’Histoire comme la période de la Terreur – on va y revenir – ou l’État totalitaire ; même si elle renvoie à une époque antérieure la déportation en Sibérie relève de ce qu’a pu documenter de son temps Leós Janáček dans De la Maison des morts (1930).

Le problème est que dans Fidelio l’emprisonnement de Florestan résulte dans le livret d’une vengeance personnelle. C’est pour se venger que Don Pizzaro non seulement le fait emprisonner, mais aussi quasiment disparaître comme identité. Le croyant mort le Ministre ne pensait pas être amené à réparer un tel crime.

L’opéra de Beethoven est tiré d’un livret français de Jean-Nicolas Bouilly, Léonore ou l’amour conjugal (1798), qui a largement circulé. Ses différentes utilisations, voire instrumentalisations, ont donné leur forme à la construction de l’opéra. À Tours pendant la Terreur la femme du comte de Semblancay a pu extraire son mari des geôles de Carrier, profitant de la venue de l’envoyé de Robespierre. La cause politique de l’arrestation est transformée dans le livret en dérapage incriminant plus ou moins selon les versions, par-delà le Gouverneur, le Ministre et le Roi. On peut donc voir dans ce cas une raison politique à l’internement de Florestan, les motifs de l’emprisonnement des autres prisonniers n’étant pas très évidents, leurs sorties des souterrains ayant des explications variables en passant d’une version à l’autre.

La dernière version de 1814 de Georg Friedrich Treitschke, la plus souvent jouée de nos jours, n’éclaire pas le contexte institutionnel. D’une part la Révolution française s’éloigne, d’autre part c’est le despotisme éclairé issu en partie de l’Aufklärung qui règne sur le régime autrichien. Beethoven semble penser plus aux drames de Schiller qu’aux malheurs du passé.

Le double défi de mise en scène de Valentina Carrasco.

Pour rapprocher Fidelio du public d’aujourd’hui, Valentina Carrasco a choisi de situer l’action se déroulant initialement au XVIIIe siècle à l’époque de la Seconde Guerre mondiale en France sous l’Occupation, plus particulièrement à Bordeaux. La scénographie de Carles Berga met en œuvre des moyens sophistiqués pour évoquer ces années noires encore largement diffusées de nos jours (qu’on pense par exemple aux romans de Patrick Modiano). Sur le cyclo de fond de scène défilent les visuels des quartiers bordelais où s’étaient établies les milices collaborationnistes, les rues entravées par des herses, les aléas des combines, des portraits aussi, ceux de Maurice Papon ou Klaus Barbie… Les structures métalliques de la cage de scène à la fin de l’acte mettent à nu le reportage. Le décor en dur lui-même est étagé. Au premier niveau les geôles surpeuplées où croupissent les français arrêtés et les salles de tortures contiguës où sont menés les interrogatoires. On assiste à la violence perverse de ces derniers comme aux humiliations subies par les nouveaux arrivants dépouillés de leurs affaires. À l’étage sont plus feutrés les bureaux du maître-geôlier Rocco. Un certain bien-être est suggéré, mais aussi les méthodes expéditives quand les pires trafics vont bon train alors que la moindre tentative de marché noir vaut embastillement. À la fin du premier acte les grilles se lèveront pour conduire les prisonniers au plein jour. La scène montre les signes de soins et d’empathie chez ceux qui peuvent provisoirement reprendre espoir.

L’acte II conduit dans les profondeurs de la prison où est enfermé Florestan. Les pires supplices sont atténués par des gestes de compassion comme les offres du vin et du pain, qu’avant, avec l’entrée de Don Pizzaro, ne se déclenche une grande scène d’opéra romantique. Valentina Carrasco nous plonge dans un univers qui a tout d’un film à suspense.

La liberté retrouvée a sa source dans l’Histoire : dans le livret de l’opéra c’est le Ministre qui confond le scélérat, dans la mise en scène dépaysée c’est le général de Gaulle qui ouvre les prisons. La scène de foule très vivante, avec drapeaux et emblèmes de la Résistance, évoquant la Libération de Paris se déroule alors que sont projetés les portraits de Jean Moulin, des époux Aubrac ou celui du jeune Chaban-Delmas qui ne peut que parler aux Bordelais.

La remarquable direction d’acteurs permet de donner tout son impact à la vision très réaliste de Fidelio qu’a choisie de privilégier Valentina Carrasco, mais qui n’en inspire pas moins au public les valeurs transcendantes de concorde et d’espoir que contiennent les paroles de l’« Ode à la Joie » de Schiller sur lesquelles se termine en apothéose l’opéra. L’agrandissement final viendra aussi de la place donnée à l’ouverture de « Léonore III » qui n’a pas pour finalité de reprendre la dramaturgie de l’opéra, mais d’ouvrir sur une élévation de sentiments et d’idéaux. Les interprètes assis sur scène tenant un lumignon ont accompagné ce moment de communion et de partage.

Le message est nourri par le choix de la metteure en scène de remettre dans le circuit de la vie un groupe de personnes placées sous la main de la justice et suivi par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Gironde avec lequel a collaboré l’Opéra en faisant découvrir à ceux qui s’en sentaient exclus la vie sociale dans le travail d’un opéra, mais aussi en utilisant leur implication pour participer au spectacle. C’est ainsi que la figuration a pu être distribuée à ceux qui pouvaient par ce biais reprendre confiance en eux. Valentina Carrasco tenait à ce que détention qui est au cœur de Fidelio ne reste pas abstraite, mais puisse renvoyer l’expérience vécue de la privation de liberté. Les treize figurants ont reçu leur part d’applaudissements à la fin de la représentation.

La distribution

Il est peu de grands rôles que Jacquelyn Wagner n’ait pas interprétés au plan international (Elsa, Arabella, la comtesse des Noces, Agathe ou Pamina). Sa Léonore s’illustre par une voix ample, d’une intense régularité dans tous les registres, dans l’aigu sans problème ; les sons sur le souffle, la couleur des climats, les phrases filées complètent un profil vocal idéal ; le jeu révèle la sensibilité à fleur de peau (notamment quand elle visite les prisonniers) et cette énergie imposée par la « pièce à sauvetage », mais aussi par le tempérament d’une artiste vivant son rôle de l’intérieur.

Face à elle le Florestan bouleversant de Jamez Mc Corkle nous plonge dans l’univers de la tragédie, chez qui les affects, l’émotivité dans la révolte ou la tendresse sont rendus par un sens souverain du théâtre ; mais c’est aussi la voix qui est irrésistible, bien timbrée, « spinto » quand il faut, riche en éclats sonores, qui donnent à la sublime deuxième partie de l’air « Got ! Welch Dunkel hier ! » une puissance inégalée (il chante déjà Bacchus et Siegmund !)

On est étonné que le baryton Szymon Mechlińsky reste dans des rôles centraux (Marcello d’après sa biographie semble lui coller à la peau), quand on constate la fougue, la hargne déployées dans son Don Pizzaro, aux accents mordants et si bien projetés.

Tous les autres rôles sont interprétés dans le style et dans la contribution à une mise en scène fouillée : Polina Shabunina, rayonnante Marzelline, Kévin Amiel bienvenu en Jaquino, Paul Gay, Rocco sonore, éloquent et expressif, Thomas Dear au phrasé élégant.

Le chœur est non seulement d’une grande sûreté vocale, mais encore dramatiquement impliqué dans la spectacle. L’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine sous la direction de Joseph Swensen est celui des grands jours ; le chef nous donne une lecture de l’ouvrage souple, attentive au théâtre et lumineuse dans la musique pure.

Le public emporté par l’ouverture de « Léonore III » qui vient après le deuxième acte n’a pas attendu pour cadencer ses applaudissements nourris et prolongés.

Didier Roumilhac

16 mai 2025

Direction musicale : Joseph Swensen

Mise en scène : Valentina Carrasco

Lumières : Antonio Castro

Scénographie : Carles Berga

Costumes : Mauro Tinti

Léonore : Jacquelyn Wagner

Florestan : Jamez Mc Corkle

Don Pizzaro : Szymon Mechlińsky

Don Fernando : Thomas Dear

Rocco : Paul Gay

Marzeline : Polina Shabunina

Jaquino : Kévin Amiel

premier prisonnier : Luc Default

second prisonnier : Pascal Wintzner

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Chœur de l’Opéra de Bordeaux (chef de chœur : Salvatore Caputo)

Prochaines représentations : 19, 21, 23 mai à 20 heures : https://www.opera-bordeaux.com/opera-fidelio-57532#a-propos