Il est peu de dire que Jacques Offenbach a marqué pour l’éternité le genre de l’opérette. On peut même affirmer qu’il en fut à la fois l’inventeur et le maître incontesté, tant ses œuvres définissent encore aujourd’hui les canons du genre : vivacité mélodique, sens de la parodie, satire mordante des mœurs contemporaines, et une ironie irrésistible.

Avec La Belle Hélène ou La Grande-Duchesse de Gérolstein, Offenbach choisit d’utiliser les grands récits de la mythologie ou de l’histoire en les dévoyant malicieusement. Le rire, la caricature et la satire sociale font d’Offenbach le chroniqueur acéré de la société du Second Empire et le « chansonnier » d’une époque qu’il tourne en dérision avec une inventivité intarissable

Parmi ses partitions, Orphée aux Enfers (1858 au Théâtre des Bouffes-Parisiens puis version de 1874 au Théâtre de la Gaîté) demeure l’un des joyaux absolus. Il ose s’y attaquer à l’une des figures les plus sacrés de l’art lyrique : Orphée lui-même (auquel une vingtaine d’opéras avait été consacré ! ) qu’il transforme en violoniste besogneux, mal marié à une Eurydice frivole et insouciante en dénonçant, en outre, les travers et les abus d’une cour impériale trop sûre d’elle, où le ridicule des dieux se confond avec celui des puissants.

Le galop infernal, devenu un symbole de l’opéra-bouffe, n’est pas seulement un moment musical irrésistible : il est aussi une explosion jubilatoire de liberté face à toutes les conventions.

C’est précisément ce caractère intemporel qui fait que l’œuvre traverse les époques sans perdre de sa force corrosive.

Argument

Acte 1 :Tableau 1 Eurydice s’ennuie de son mariage : Orphée, loin d’être l’amant passionné de la légende, est devenu un pédant grincheux, professeur de violon, qui ne pense qu’à ses élèves et à la musique. Eurydice, entretient une liaison avec le berger Aristée, qui n’est autre que Pluton déguisé lequel lui tend un piège : mordue par un serpent Eurydice meurt et Pluton l’emmène aux enfers. Orphée, loin d’être éploré, est soulagé de la disparition de son épouse. Mais l’Opinion publique apparaît et le force, au nom de la morale et de la tradition, à aller réclamer Eurydice auprès des dieux de l’Olympe.

Tableau 2 : Sur le mont Olympe les dieux se plaignent de Jupiter, qui restreint leur liberté et ne tolère pas leurs distractions. Orphée arrive, contraint par l’Opinion publique, et demande à Jupiter d’intervenir pour ramener Eurydice. Pluton proteste : il veut garder la jeune femme aux enfers. Jupiter, flairant une aventure galante, décide de descendre lui-même dans les enfers afin d’éclaircir l’affaire. Les dieux, curieux, l’accompagnent avec enthousiasme. L’acte se termine dans une ambiance de révolte joyeuse, les dieux réclamant de l’action et de la fête.

Acte 2 : Tableau 1 Dans les enfers Eurydice, retenue par Pluton, s’ennuie. Jupiter arrive sous divers déguisements pour approcher la belle : il finit par se métamorphoser en mouche et réussit à entrer dans la chambre. Eurydice, flattée par l’attention de Jupiter, se laisse séduire et accepte de l’accompagner. Jupiter décide alors de la faire participer au grand festin infernal.

Tableau 2 : Les dieux, menés par Jupiter, festoient avec Pluton et toute la troupe infernale. C’est une orgie joyeuse et débridée. Orphée, toujours poussé par l’Opinion publique, tente de réclamer Eurydice. Jupiter accepte, mais impose une règle traditionnelle : Orphée pourra ramener Eurydice à condition de ne pas se retourner sur elle en chemin. Jupiter, par malice, suscite une situation telle qu’Orphée finit par se retourner… Eurydice lui échappe définitivement. Les dieux jubilent, et tout se termine dans un éclat de fête.

La satire et la critique sociale

Le livret, volontairement absurde et décapant, multiplie les situations comiques, les pastiches et les allusions transparentes aux mœurs politiques et sociales de l’époque. Sous les dehors d’une farce légère, Orphée aux Enfers est une œuvre éminemment corrosive. Offenbach et ses librettistes se moquent autant des héros mythologiques, ridiculisés et ramenés à des figures de bourgeois mesquins, des dieux de l’Olympe décrits comme des aristocrates désœuvrés, ennuyeux et avides de plaisirs interdits, du mariage et de la morale bourgeoise tournés en dérision à travers les querelles domestiques d’Orphée et Eurydice, du pouvoir politique, Jupiter étant perçu comme une caricature de Napoléon III et l’Olympe comme une métaphore de la Cour impériale.

La présence de l’Opinion publique, garante des conventions et de l’ordre moral, parachève la satire : c’est elle qui contraint Orphée à « sauver » sa femme contre son gré, illustrant l’hypocrisie sociale du temps.

Depuis,Orphée aux Enfers n’a jamais quitté le répertoire des maisons d’opéra et des théâtres d’opérette. Il a fait le tour du monde, offrant à des générations de metteurs en scène et d’interprètes un terrain de jeu sans limite pour la fantaisie, la satire et le débridement scénique

Une oeuvre jubilatoire d’une inventivité musicale inépuisable

Orphée aux Enfers est bien plus qu’une opérette comique : c’est une œuvre fondatrice qui a donné ses lettres de noblesse au genre de l’opéra-bouffe et marqué l’histoire de la musique par sa modernité, sa liberté et son audace. Offenbach y signe une partition jubilatoire qui allie virtuosité musicale et mordant satirique, ouvrant la voie à toute une tradition de théâtre musical irrévérencieux. Aujourd’hui encore, l’ouvrage conserve une actualité brûlante : derrière les rires et la danse se cache une critique sociale intemporelle, qui fait d’Orphée aux Enfers une œuvre toujours jeune, toujours subversive, et toujours triomphale sur les scènes du monde entier.

Offenbach y déploie en outre une inventivité musicale inépuisable. L’ouvrage abonde en airs brillants, ensembles étourdissants et numéros comiques. La musique combine pastiche (parodies de Gluck et du style académique), verve populaire (mélodies légères et dansantes) et finesse orchestrale. Offenbach, maître de l’art de la caricature musicale, invente ici un style où l’opérette atteint des sommets d’efficacité théâtrale

L’œuvre au Festival de Bad Ischl

La mise en scène de Thomas Enzinger

Pour le Festival Léhar de Bad Ischl, l’intendant Thomas Enzinger signe une production qui assume pleinement cette double nature : fidélité au classicisme de l’ouvrage et modernisation du propos par des touches visuelles et dramaturgiques contemporaines. Enzinger, qui connaît parfaitement les codes de l’opérette, évite le piège de la reconstitution muséale comme celui de l’actualisation outrancière d’un mauvais regietheater.

Les décors de Stefan Wiel jouent sur une esthétique à la fois élégante et décalée : les enfers prennent l’allure d’un cabaret extravagant où les divinités se livrent à une orgie carnavalesque, tandis que l’Olympe, engoncé dans une solennité ridicule, se voit progressivement contaminé par ce goût de la fête. Les costumes de Sven Bindseil eux, mélangent références mythologiques et détails anachroniques, soulignant l’universalité de la satire. Une mention aux lumières de Johann Hofbauer en parfaite harmonie avec l’effervescence de la mise en scène.

Thomas Enzinger le rappelle avec pertinence : les chefs-d’œuvre n’ont pas d’âge, ils traversent les siècles en s’adaptant à chaque époque. L’ironie d’Offenbach contre Napoléon III et ses courtisans trouve aujourd’hui une résonance évidente face aux travers du pouvoir contemporain : hypocrisie, débauche, abus de privilèges, goût de la mise en scène. Les dieux oisifs de l’Olympe ressemblent étrangement à certains dirigeants actuels ( ! ) et le public, ravi, saisit aussitôt le clin d’œil.

Enzinger signe une lecture très “aujourd’hui”, qui actualise la mythologie avec une ironie mordante : l’Opinion publique devient le miroir de nos « stories », les dieux se repaissent d’influence et d’ego, et la bacchanale se confond avec une fête hypermédiatisée. Si l’on croise ainsi des références aux réseaux sociaux (selfies, hashtags projetés, posture « instagramable » et une galerie d’archétypes contemporains ) l’ensemble reste assumé, drôle, jamais gratuit. Cette « mise à jour » autrichienne ne démonte pas l’œuvre : elle en révèle la férocité originelle en déplaçant simplement le curseur et le viseur satirique.

La production et ses choix esthétiques

Cette nouvelle production d’Orphée aux Enfers choisit résolument la voie du mélange des genres et des époques. Le spectateur est ainsi plongé dans un univers volontairement hétéroclite, où le XIXᵉ siècle dialogue avec le XXIᵉ, et où l’imaginaire débridé d’Offenbach se retrouve amplifié par une fantaisie visuelle foisonnante.

Les costumes constituent à eux seuls un manifeste esthétique. Certains personnages conservent une allure relativement classique, rappelant l’époque originelle de la création de l’ouvrage, mais beaucoup d’autres arborent des tenues résolument modernes, voire décalées. Orphée, par exemple, apparaît vêtu d’un costume beige contemporain, presque banal dans sa neutralité, comme pour souligner l’ironie de ce musicien médiocre et peu héroïque. En contrepoint, Eurydice est affublée d’une robe courte d’un rose éclatant, un véritable « bonbon acidulé » qui la rapproche davantage d’une figure de pop culture que d’une héroïne mythologique.

Ce principe de collage traverse tout le spectacle. Pluton et Jupiter offrent ainsi une opposition visuelle marquée : le premier tout de noir vêtu, silhouette sombre et inquiétante, et le second, habillé de blanc immaculé. L’ensemble prend des allures de bande dessinée caricaturale, où les divinités antiques se muent en figures de cabaret ou de parodie contemporaine.

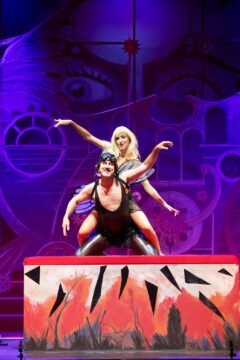

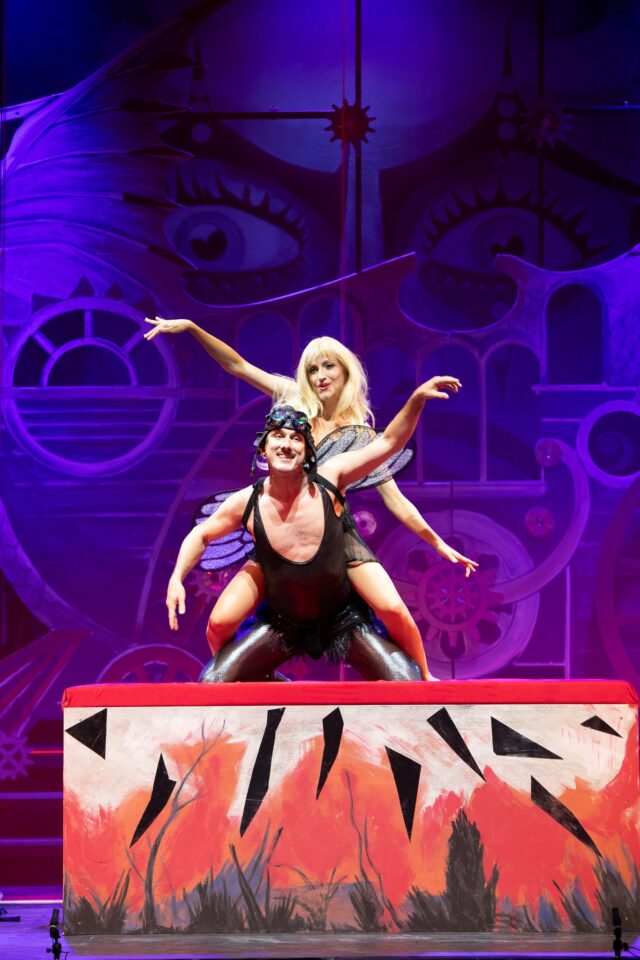

Le ballet, quant à lui, accentue cette esthétique « rock » : derrière Cupidon, au moment où celui-ci se saisit d’Eurydice au premier acte, surgit une troupe vêtue de pantalons de cuir noir et d’accessoires dignes d’un concert pop ou heavy metal. On croirait voir un clip musical des années 1980 ou 1990, transposé sur la scène lyrique. Ce décalage crée une dynamique inattendue, mais au fond parfaitement cohérente avec le mythe relu par Offenbach : celui-ci n’a-t-il pas précisément transformé la tragédie en une caricature universelle, capable de traverser les siècles ?

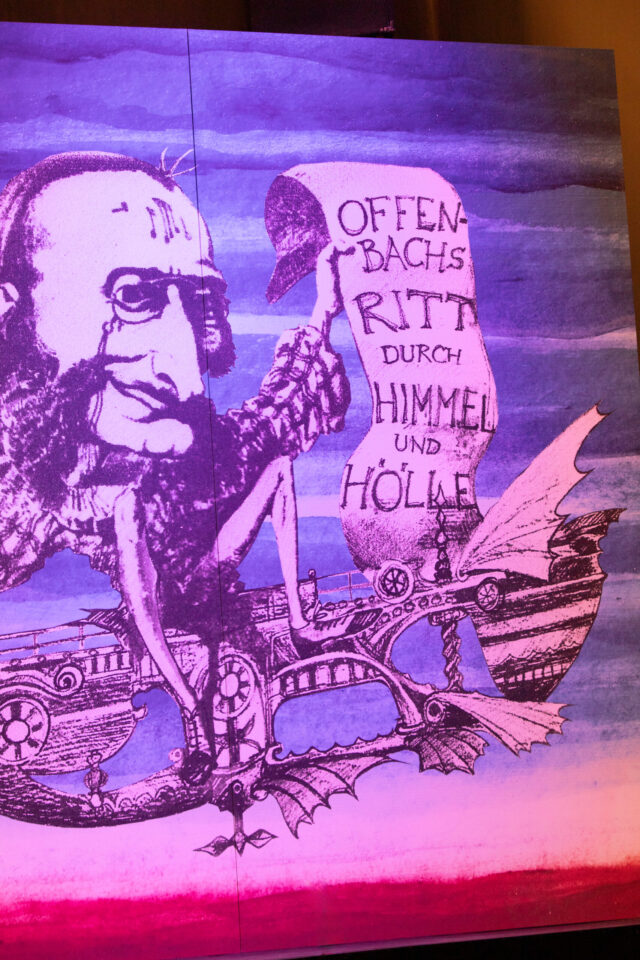

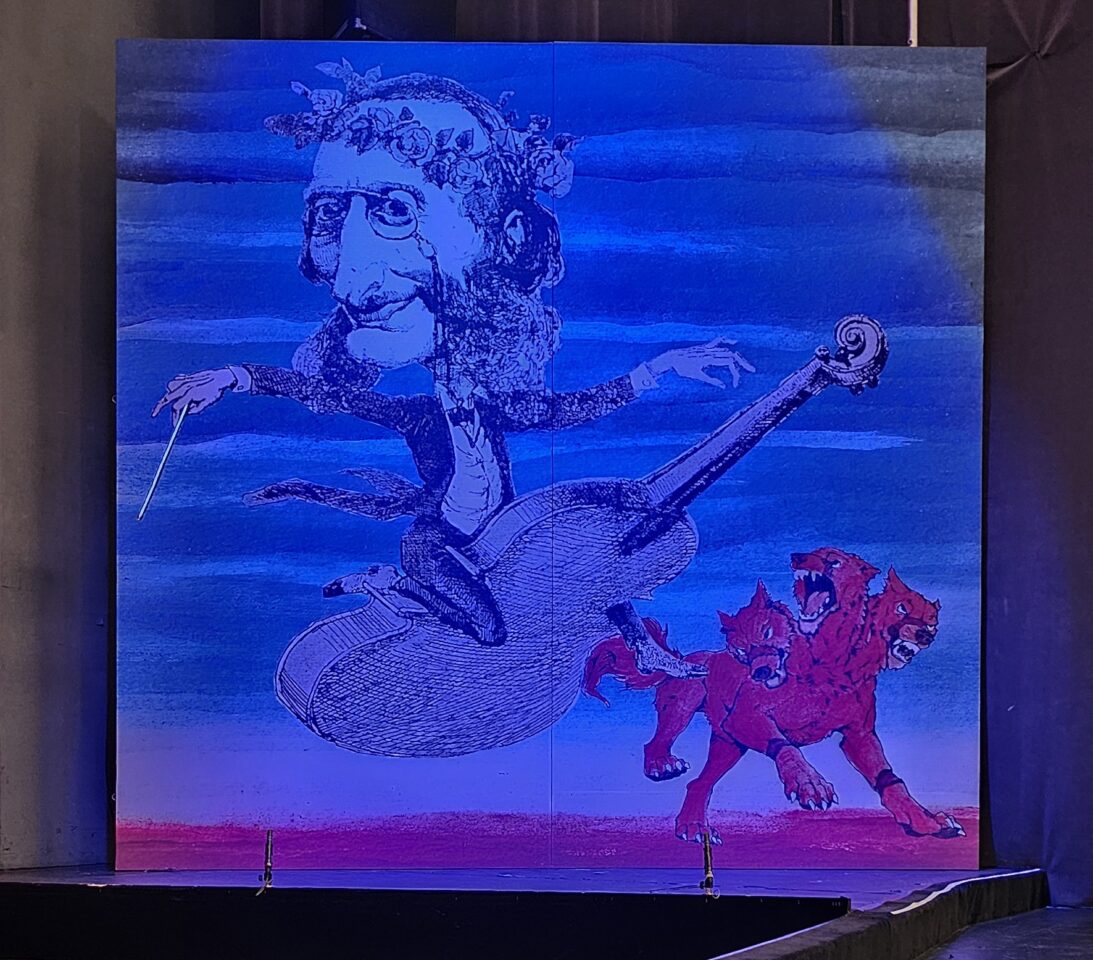

Le prologue visuel et les caricatures d’Offenbach

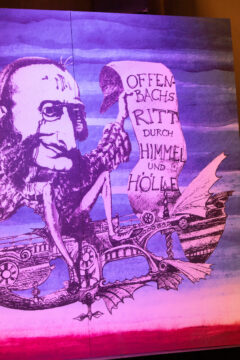

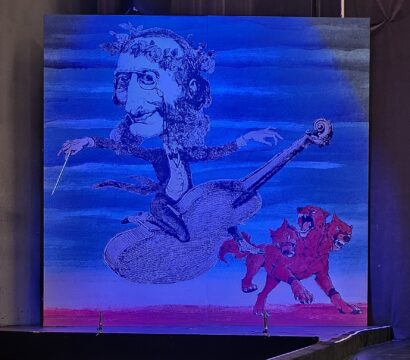

Avant même que le rideau ne s’ouvre, le spectateur est accueilli par un clin d’œil appuyé à l’histoire et à l’imaginaire d’Offenbach. Deux grands panneaux installés de part et d’autre de la scène reprennent des caricatures célèbres d’André Gil. À jardin, on découvre un vaisseau fantasmagorique sur lequel trône Offenbach, embarqué comme l’indique l’inscription « Ritt durch himmel und hölle » dans une « traversée des enfers », métaphore malicieuse de ce voyage musical. À jardin, une autre image, tout aussi iconique, représente le compositeur assis sur son violoncelle, tenant de la main droite une baguette de chef d’orchestre avec à ses pieds à gauche Cerbère, le chien tricéphale gardien des Enfers.

Cette double image agit comme un manifeste : elle rappelle la dimension satirique originelle de l’œuvre et place d’emblée le spectacle sous le signe du rire, de la caricature et du jeu avec les codes. Le spectateur est invité à lire Orphée aux Enfers non pas comme un objet patrimonial figé, mais comme une matière vivante, ouverte à toutes les transpositions et hybridations.

Ainsi conçue, cette production, malgré son coté qui pourrait apparaître disparate, réussit en réalité à donner une impression d’universalité : le mythe d’Orphée appartient à toutes les époques, et Offenbach lui-même aurait sans doute apprécié de le voir encore une fois transformé en miroir satirique du monde moderne.

La distribution

La réussite d’Orphée aux Enfers repose aussi sur l’équilibre entre chant et théâtre. Les solistes se prêtent avec bonheur au jeu de la caricature.

Robert Bartneck dessine avec justesse un « faux sérieux » Orphée adoptant une attitude résolument terne et conformiste, costume beige à l’appui, donnant à son personnage falot volontairement un aspect quasiment « bureaucratique » qui contribue à l’effet comique de cet époux falot jusque dans ses colères. Vocalement doté d’une émission franche, d’un timbre clair et d’une articulation nette, la ligne de chant est conduite avec une grande fluidité, mais sans chercher l’ampleur héroïque : choix parfaitement cohérent avec le livret. Ce contraste entre la banalité scénique et l’agilité musicale contribue à l’effet comique .

La typologie du rôle de colorature d’Eurydice convient à Jeannette Wernecke : timbre cristallin, fruité, incisif dans l’aigu, avec une allure mutine qui sert la coquette libertaire d’Offenbach. Sa scène avec « Jupiter-mouche » est menée avec un sens du timing exemplaire. La soprano, vêtue de sa robe « bonbon rose » puis d’un déshabillé noir, exploite malicieusement le registre d’une héroïne capricieuse, frivole et sensuelle ancrant son personnage dans une modernité énergique et pétillante.

En Aristée / Pluton, Peter Bording, baryton au grain stylé et à la présence scénique magnétique, distille une perfidie séduisante. Vêtu de noir – incarnation d’un démon moderne mais caustique (on pense au Docteur Miracle des Contes d’Hoffmann) – sa dualité entre séduction et cynisme fonctionne parfaitement, notamment dans les scènes avec Eurydice où il campe un tentateur sarcastique. Vocalement, il possède une diction exemplaire et une couleur vocale sombre qui contraste idéalement avec celle de Jupiter. L’affrontement entre les deux dieux, autant théâtral que vocal, constitue au demeurant l’un des moments les plus réjouissants de la représentation

Martin Achrainer manie autorité naturelle et humour sans lourdeur pour un Jupiter de premier plan qui culmine dans le numéro de la mouche, réglé au millimètre et déclenchant les rires par la seule finesse de son jeu. Sa stature, accentuée par le costume blanc immaculé, en fait un personnage burlesque autant que divin, mélange de grand seigneur et de parvenu avant d’endosser un ensemble cuir noir pour le duo érotique de la mouche. Vocalement, l’artiste déploie un timbre charnu, doté d’une belle projection. (Il fut tout aussi remarquable, la veille, en Baron von Reiger dans Die blaue Mazur).

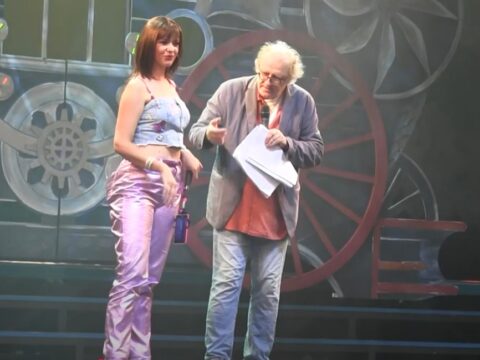

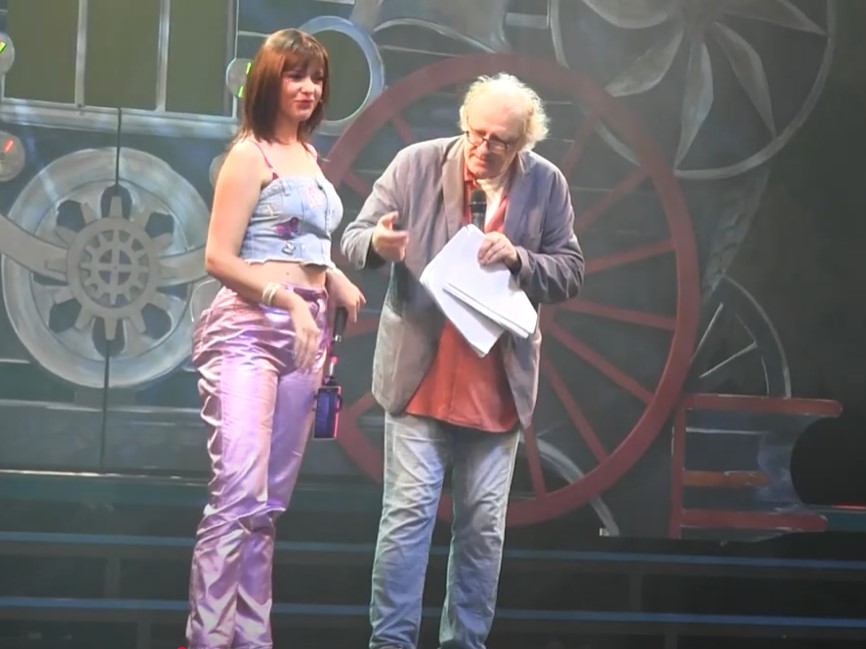

Par ailleurs le directeur artistique Thomas Enzinger, fidèle à son habitude, vient présenter lui-même chaque soir le spectacle au public. Mais cette fois-ci, son discours introductif est brusquement perturbé par l’irruption depuis la salle d’une mystérieuse jeune femme. Vêtue de manière très contemporaine – jean rose vif, longs ongles manucurés, et brandissant au bout d’une tige un smartphone pour filmer chaque geste – elle s’impose en caricature d’influenceuse hyper connectée. Ce gag scénique se révèle une trouvaille réjouissante : on découvre vite que derrière cette apparence frivole se cache en réalité le personnage de l’Opinion publique incarnée par Eva Schöler. Habituellement campée de façon solennelle et austère, elle est ici transfigurée en incarnation impertinente de la société moderne, ironique et intrusive. La surprise est d’autant plus grande que derrière la séduisante actrice on découvre une mezzo-soprano à la voix chaleureuse et ductile ( timbre riche au phrasé impeccable) donnant une résonance totalement nouvelle à ce rôle

À signaler également, la présence de Lukas Karzel, que l’on avait déjà applaudi avec enthousiasme dans Adolar de Die blaue Mazur et qui, chez Offenbach, incarne un Mercure étincelant. Le chanteur allie une grande aisance scénique à une véritable prestance physique : plastique irréprochable, silhouette moderne en tee-shirt blanc moulant, casquette dorée et lunettes de soleil, il arbore une allure de rocker. Son interprétation du volubile rondeau-saltarelle « Et hop ! Et hop ! Place à Mercure » s’avère d’un brio irrésistible : débit incisif, articulation limpide, et un sens du rythme qui enflamme la salle. La mise en scène le fait entourer de girls aux éventails géants de plumes blanches, dans une atmosphère digne d’un numéro de cabaret flamboyant.

Enfin, last but not least, il convient de rendre un hommage appuyé à Thomas Enzinger. Car, outre ses qualités de metteur en scène – et Dieu sait s’il a fort à faire dans cette adaptation d’une œuvre aussi foisonnante et polymorphe qu’Orphée aux Enfers ! – il se glisse lui-même sur scène pour incarner le personnage de Styx. On connaissait déjà, pour l’avoir vu à maintes reprises sur les planches du festival de Bad Ischl, ses dons d’excellent comédien. Mais il faut reconnaître qu’ici, il atteint un sommet dans l’art de camper un rôle à la fois complètement loufoque et décalé et irrésistiblement comique. Avec une fantaisie débordante, il façonne un Styx farfelu, véritable caricature vivante, dont la présence scénique captive immédiatement l’attention. Son air “Quand j’étais roi de Béotie” – qu’il entame avec une verve étourdissante – devient rapidement un leitmotiv récurrent du spectacle. Enzinger le décline, le réinjecte, le transforme, le répète, apportant chaque fois une nuance supplémentaire jusqu’à en faire un gimmick jubilatoire qui revient hanter l’ensemble de la représentation, déclenchant immanquablement les rires et l’adhésion du public.

Eva Schneidereit (Junon « forte en gueule » qui transforme le duo du muletier et de la jeune personne de La Périchole en un solo ubuesque) Alicja Ciesielczuk (Diane) Caudiu Sola (Mars) Sophie Schneider (Vénus) et Philip Guirola Paganini (exubérant Cupidon) animent leurs emplois respectifs avec entrain : ainsi les ensembles gagnent en relief par leur engagement scénique..

Chorégraphie, Chœur, Direction d’orchestre

Il faut rendre hommage au travail chorégraphique de Lukas Ruziczka, assisté de Katarina Glas. Tous deux ont su insuffler à cet Orphée aux Enfers une dynamique propre à la comédie musicale contemporaine, où tout va à cent à l’heure. Le spectacle se nourrit ainsi de séquences dansées nombreuses et variées, intégrées à l’action avec une vitalité communicative.

La difficulté était réelle : les atmosphères de la mise en scène sont volontairement contrastées, oscillant entre un certain classicisme stylisé, et des envolées au contraire très modernes et exubérantes, proches de l’univers du musical anglo-saxon. La chorégraphie reflète cet éclectisme par une écriture hybride passant avec aisance d’un genre à l’autre. Ce foisonnement, qui aurait pu paraître disparate, s’intègre pourtant avec cohérence grâce à une énergie constante et à un sens du rythme parfaitement maîtrisé. Le public, entraîné dans ce tourbillon, se laisse emporter jusqu’au galop infernal final, déchaînement jubilatoire et endiablé, où la frénésie des corps traduit la véritable apothéose de cette mise en scène.

Le chœur (préparé par Matthias Schoberwalter,) homogène et discipliné, a su allier précision musicale et jeu scénique bouffon. La fameuse Bacchanale, a été exécutée avec une verve irrésistible, témoignant d’un travail collectif remarquable.

László Gyüker conduit l’orchestre avec souplesse et brio imprimant un élan rythmique soutenu et des tempi idéalement choisis le tout avec une énergie communicative aux musiciens qui, galvanisés, ont eux aussi contribué à cette effervescence musicale.

En conclusion

En définitive, cet Orphée aux Enfers s’impose comme l’un des moments les plus marquants de la saison du Lehár Festival de Bad Ischl : respectueuse du génie satirique d’Offenbach mais inventive et audacieuse dans son habillage, fidèle à l’esprit parodique tout en le réinventant pour le public d’aujourd’hui avec une lecture contemporaine pétillante et accessible

La distribution, homogène et généreuse, n’a pas failli à la tâche. Chacun des interprètes, qu’il s’agisse des rôles principaux ou des nombreux seconds plans, a apporté sa pierre à l’édifice, donnant corps à une fresque vocale et théâtrale haute en couleurs.

Mais c’est sans doute l’atmosphère de fête irrésistible partagée où l’autodérision, l’humour et l’énergie communicative triomphent, ce sentiment que tout le théâtre participe à une gigantesque comédie humaine, qui a fait de cette production un succès éclatant. Le public, conquis, n’a pas manqué d’applaudir avec chaleur ce spectacle où l’esprit d’Offenbach, frondeur et jubilatoire, retrouve toute sa jeunesse et toute son actualité

Christian JARNIAT

8 août 2025

Direction : László Gyüker

Mise en scène : Thomas Enzinger

Décor : Stefan Wiel

Costumes : Sven Bindseil

Lumières : Johann Hofbauer

Chorégraphie : Lukas Ruziczka et Katharina Glas

Chœur : Matthias Schoberwalter.

Distribution :

Orphée : Robert Bartneck

Eurydice : Jeannette Wernecke

L’opinion publique : Eva Schöler

Pluton : Peter Bording

Jupiter : Martin Achrainer

Junon : Eva Schneidereit

Mercure : Lukas Karzel

Styx : Thomas Enzinger

Diane : Alicja Ciesielczuk

Mars : Claudiu Sola

Cupidon : Philip Guirola Paganini

Vénus : Sophie Schneider

Le Lehár Festival Kristall 2025 va à… Lukas Karzel…Félicitations

Sélection discographique et vidéographique d’Orphée aux enfers

1978 – Capitole de Toulouse – Direction musicale Michel Plasson – Mady Mesplé, Jane Rhodes, Michel Sénéchal, Charles Burles, Michel Trempont CD (EMI)

1997– Opéra de Lyon – Direction musicale Marc Minkovski – Natalie Dessay, Laurent Naouri, Jean-Paul Fouchecourt, Yann Beuron, Patricia Petitbon. Mise en scène : Laurent Pelly CD (EMI) + DVD (TDK)

2002 – Théâtre de la Monnaie Bruxelles – Direction musicale Patrick Davin – Alexandru Badea, Elizabeth Vidal, Dale Duesing, Reinaldo Macias, André Jung, Désirée Meiser. Mise en scène : Herbert Wernicke DVD ( ARTHAUS)

2019 – Salzburger Festspiele – Direction musicale Enrique Mazzola – Kathryn Lewek, Joel Prieto, Max Hopp, Marcel Beekman, Anne Sofie von Otter,

Mise en scène Barrie Kosky DVD (UNITEL)