Créée le 3 octobre 1883 au Neues Friedrich-Wilhelmstädtisches Theater de Berlin, puis reprise à Vienne le 9 octobre au Theater an der Wien dans une version remaniée, Eine Nacht in Venedig (Une nuit à Venise) s’inscrit dans la dernière grande période créatrice de Johann Strauss fils alors au sommet de sa gloire. Entre les succès éclatants de La Chauve-Souris (1874) et Le Baron Tzigane (1885), Strauss s’attaque à un sujet puisé dans l’imaginaire carnavalesque de la Sérénissime.

Le livret, signé par Friedrich Zell et Richard Genée (déjà collaborateurs de Strauss pour La Chauve-Souris), repose sur un canevas typique du théâtre d’opérette : quiproquos amoureux, travestissements et identités échangées, le tout enrobé dans un contexte festif et sensuel.

L’argument

Acte 1 : Sur la place Saint-Marc à Venise, pendant le carnaval. L’élégant et volage Duc d’Urbino, libertin notoire, n’a qu’une passion : séduire les plus belles femmes de la cité. Sa nouvelle proie est Barbara, la jeune et coquette épouse du vieux sénateur Delaqua. Mais Barbara doit être enlevée le soir même par son amant Enrico Piselli. Ignorant cette aventure, le duc charge son barbier Caramello de l’inviter à un souper secret. Caramello, qui est amoureux d’Annina, poissonnière vive et spirituelle, accepte la mission… mais Annina, apprenant le stratagème, décide de se faire passer pour Barbara afin de donner une leçon au Duc (mais aussi à Caramello, un peu trop « léger » à son goût) .

Acte 2 : Au palais, le Duc attend impatiemment Barbara pour un souper en tête-à-tête. Mais c’est Annina, déguisée et masquée, qui se présente à lui, Parallèlement, le sénateur Delaqua, croyant sa femme à Murano chez sa tante pour y passer la nuit, ne se doute pas qu’elle est à Venise entre les bras de son amant. Les identités se brouillent et les quiproquos s’enchaînent : Pappacoda, un cuisinier amoureux de Ciboletta (la servante de Barbara), se mêle à l’intrigue ; les maris jaloux, les soupirants et les femmes curieuses circulent dans les salons du palais. Entre portes qui claquent et entrées inopinées, chacun tente de tirer profit de la confusion générale.

Acte 3 : Sur la lagune la fête atteint son apogée. Sur les gondoles illuminées, les masques permettent toutes les audaces : couples illégitimes, rendez-vous secrets, danses endiablées. Barbara et Annina finissent par se croiser, et la supercherie d’Annina est dévoilée au Duc, qui reconnaît avoir été mystifié mais salue l’esprit de la jeune femme. Les jalousies se dissipent : Annina et Caramello se réconcilient, Barbara retrouve son mari (toujours un peu dupe), et le duc, loin de se vexer, se laisse distraire par une nouvelle conquête. Tout s’achève dans un éclat de rire général, sous les feux et la musique du carnaval vénitien.

Musicalement : une synthèse entre l’exubérance italienne et l’élégance viennoise

Strauss conçoit Une nuit à Venise comme un hommage à la joie de vivre italienne, mêlant la légèreté d’un vaudeville à la française tout en conservant l’élégance et la sophistication harmonique viennoise. La partition déborde de polkas vives et de mélodies tendres, ponctuées d’ensembles brillants où le compositeur excelle. S’y croisent barcarolles langoureuses, et ensembles effervescents ponctués de valses chatoyantes – un art dans lequel le compositeur évidemment était passé maître – devenues légendaires. L’orchestration, riche en couleurs de bois et en pizzicati de cordes, contribue à l’atmosphère aquatique et scintillante.

Sans doute moins universellement connue que La Chauve-Souris, Une nuit à Venise demeure une pièce maîtresse du répertoire straussien. Sa musique, brillante et sensuelle, a inspiré de nombreux enregistrements et mises en scène, notamment dans les grandes traditions d’opérette d’Autriche et d’Allemagne. En France, elle a été adaptée et traduite à plusieurs reprises, ce qui a contribué à sa diffusion mais force est de constater la rareté de la mise à l’affiche de cet ouvrage, de nos jours, dans notre pays.

Au-delà du divertissement, Une nuit à Venise s’avère aussi une ode à la liberté amoureuse, à l’insouciance, et à cette joie éphémère que l’on retrouve dans les dernières heures d’un bal masqué. Un tourbillon de musique et de théâtre, une fête des sens où les masques tombent… pour mieux se remettre.

L’œuvre au Festival Lehár de Bad Ischl

Pour la 65e édition de son festival et le bicentenaire de Johann Strauss (1825-2025)1 le festival de Bad Ischl consacre l’une de ses deux grandes productions d’été à Eine Nacht in Venedig, dans une nouvelle mise en scène signée Wolfgang Dosch, créée le 12 juillet 2025 au Kongress & TheaterHaus, et reprise jusqu’au 23 août.

L’intendant-directeur du festival, Thomas Enzinger, revendique une ligne claire : « raconter sans « déconstruire », en assumant le charme daté de l’opérette tout en l’aérant par un esprit de comédie vive ».

Mise en scène et scénographie

La mise en scène de Wolfgang Dosch2 et la scénographie de Stefan Wiel s’inscrivent dans une esthétique à la fois symbolique, poétique et ludique, puisant dans deux univers complémentaires : la féerie et la commedia dell’arte en s’appuyant sur un ressort comique éprouvé : carnaval, masques, malentendus et travestissements.

Le décor principal se compose d’un vaste panneau de fond représentant une nuit bleutée (puis étoilée) dominée par une « lune-visage » en croissant, point focal visuel qui introduit d’emblée une atmosphère de rêve et de mystère. De part et d’autre de la scène, une série de visages superposés – presque caricaturaux – évoquent des masques vénitiens, mais volontairement poussés vers le grotesque carnavalesque, rappelant que l’action se déroule dans une « Venise rêvée » où tout n’est qu’illusion, travestissement et jeu social à l’identique des légers voiles bleus figurant la lagune.

Un élément scénique fort, la proue d’une gondole, s’impose comme symbole direct de la Sérénissime. Cet « objet-signe » inscrit la scénographie dans un espace immédiatement identifiable, tout en permettant une utilisation souple dans le mouvement de l’action. Le rythme étant entretenu par le ballet et par des transitions et enchaînements fluides

Metteur en scène et décorateur ne se limitent pas à un simple cadre pictural mais conçoivent la scénographie comme un terrain de jeu dynamique pour les interprètes. Dès le lever de rideau, l’action s’ouvre sur Colombine et Pierrot, archétypes de la commedia dell’arte. Ce prologue visuel et gestuel installe immédiatement le ton de la soirée : un mélange de charme vénitien et de fantaisie théâtrale.

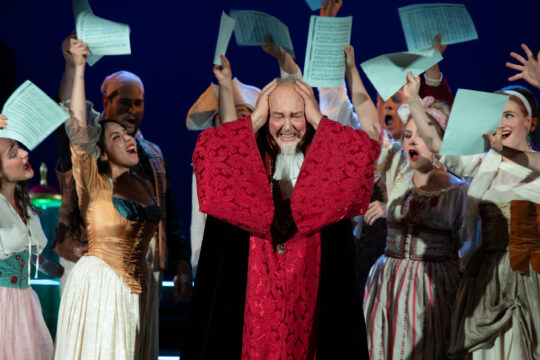

Le ballet omniprésent tout au long du spectacle (excellente chorégraphie signée Evamaria Mayer) ne se contente pas d’illustrer seulement les numéros musicaux : il tisse en outre un fil continu de mouvement, occupant l’espace, interagissant avec les chanteurs et renforçant le côté carnavalesque. Les danseurs exploitent la scénographie pour créer des images vivantes, jouant avec les masques, la gondole et les perspectives et brouillant la frontière entre la fiction et la fête populaire, accréditant corrélativement l’imbroglio et les quiproquos voulus par le livret.

La force de ce dispositif réside dans sa polyvalence : sans modifier la structure du décor, le deuxième acte glisse naturellement de l’espace urbain extérieur à l’intérieur des appartements du palais du Duc, grâce à un travail subtil sur les éclairages, la disposition des accessoires et la gestion adroite de l’espace scénique. Cette transition fluide évite toute rupture visuelle et maintient l’homogénéité esthétique. La progression dramatique étant conçue comme un crescendo festif. Le tout rehaussé par les costumes luxuriants de Sven Bindseil et les lumières particulièrement suggestives de Johann Hofbauer.

Orchestre et chœur

À la tête du Franz Lehár-Orchester, Marius Burkert privilégie élan et tenue : des temps de valse bien pliés, un rubato discret qui respire, des transitions proprement articulées. Sans chercher l’opulence d’une phalange symphonique, l’orchestre offre ce miroitement léger indispensable à Strauss : scintillement des cordes, bois chantants, cuivres jamais tonitruants. La battue sait porter les ensembles et laisser respirer la diction dans les numéros à couplets. C’est solide, musical et joyeux avec une transparence orchestrale et une précision rythmique indispensables à ce type d’opérette.

Préparé par Matthias Schoberwalter, le chœur se distingue par son implication réjouissante tant sur le plan du théâtre – en animant avec vigueur et aisance tous les tableaux – que sur celui du chant. Les ensembles (finals d’acte) sont remarquablement interprétés avec l’ampleur requise mais également le sens des nuances et des contrastes,

Le plateau vocal

Parmi les interprètes, le ténor Matjaž Stopinšek (Duc d’Urbino) apporte à la production le poids d’une carrière riche de trente ans et d’une cinquantaine de rôles. Habitué aussi bien au répertoire d’opéra (La Bohème, La Juive, Madama Butterfly, Le Vaisseau Fantôme, Carmen, Werther…) qu’à l’opérette : Princesse Czardas, Amour Tzigane, La Chauve-Souris (à Bad Ischl), Le Pays du Sourire, Une nuit à Venise, Le Baron Tzigane (à Baden), il incarne ici le Duc avec l’aisance d’un spécialiste du genre et une ligne de chant stylistiquement châtiée pour pareil ouvrage. Sa familiarité avec l’univers du répertoire viennois sur les grandes scènes autrichiennes renforce la cohérence artistique de cette interprétation.

Tina Josephine Jaeger (Aninna) et Ena Topčibašić (Barbara) sont toutes deux à l’aube d’une carrière qui devraient confirmer des qualités que l’on pourrait encore mieux cerner au fil du temps dans des emplois encore plus significatifs. Marie-Luise Engel-Schottleitner campe pour sa part une Ciboletta vive et enjouée.

Une mention pour le metteur en scène Wolfgang Dosch qui a substitué en Pappacoda Roman Martin souffrant. Yichi Xu malgré des qualités de clarté de timbre souffre de certaines inégalités dans la ligne de chant et son articulation est à perfectionner. Erich Langwiesner (Delaqua) peine sur le chant mais campe un personnage de vieux barbon crédible

Deux rôles sont interprétés avec grand soin par des artistes à la carrière confirmée : Miriam Portmann en Agricola et Nikola Basta en Enrico Piselli.

Christian JARNIAT

7 août 2025

1 A noter que dans le hall du théâtre Marie-Theres Arnbom, ancienne directrice du Musée du Théâtre de Vienne, a conçu l’exposition « Truly Delightful – 200 Years of Johann Strauss », elle retrace les multiples facettes de la relation entre Johann Strauss, et la ville thermale de Bad Ischl

2 Wolfgang Dosch possède un vaste répertoire de chanteur et d’acteur : plus de 60 rôles interprétés sur plus de 2000 scènes (théâtre, opérette et comédie musicale, jusqu’au rôle-titre dans Le Roi et moi ) En tant que réalisateur il s’est illustré dans quelques 70 productions d’opéra, d’opérette et de comédie musicale dans des théâtres d’importance notamment à l’Opéra de Vienne.

Direction musicale, chef d’orchestre : Marius Burkert

Mise en scène : Wolfgang Dosch

Chorégraphie : Evamaria Mayer

Décors : Stefan Wiel

Costumes : Sven Bindseil

Conception lumières : Johann Hofbauer

Directeur du chœur : Matthias Schoberwalter

Distribution :

Le duc Guido von Urbino : Matjaž Stopinšek

Barbara Delaqua : Ena Topčibašić

Annina : Tina Josephine Jaeger

Caramello : Yichi Xu

Pappacoda : Wolfgang Dosch ( substituant Roman Martin souffrant)

Agricola : Miriam Portmann

Senator Barolomeo Delaqua : Erich Langwiesner

Ciboletta : Marie-Luise Engel-Schottleitner

Enrico Piselli : Nikola Basta

Discographie et vidéographie sélective de Une nuit à Venise

1969 – Wiener Volksoper. Direction musicale : Willi Boskovsky – Anneliese Rothenberger, Eberhard Wächter, Renate Holm, Waldemar Kmentt. (EMI)

1973 – Berliner Symphoniker. Direction musicale : Franz Allers – Erika Köth, Benno Kusche, Adolf Dallapozza. (Eurodisc)

1955 – Adaptation française – Orchestre de la Radiodiffusion Française – Willy Clément, Jean Christophe Benoit, Micheline Dax (INA)

1999 – Festival de Morbisch (DVD) – Direction musicale : Rudolf Bibl – Mise en scène : Helmuth Lohner – Marc Clear, Ingrid Habermann

2008 – Orchestre de la radio de Munich (DVD) –Direction musicale Kurt Eichhorn – Mise en scène :Václav Kašlík. – Anton de Ridder, Sylvia Geszty,

Trudeliese Schmidt, Julia Migenes, Erich Kunz (Unitel /DG)

2015 – Festival de Morbisch (DVD) – Direction musicale : Andréas Schüller – Mise en scène :Karl Absenger – Herbert Lippert, Elena Puszta, Dagmar Schellenberger (VL Klassic)