Dans l’imaginaire des éléments il est assez commun d’opposer le feu à l’eau. Les raisons en sont évidentes. Voici un prétexte tout trouvé pour proposer après une navigation autour de l’imaginaire de l’eau dans l’opéra une halte informelle au coin du feu.

Quelques évidences

Comme pour les autres éléments la simple contemplation du feu met en branle la pensée archaïque qui est souvent une pensée métaphorique. Une chose en évoque une autre par analogie. Le feu n’échappe pas au processus. Les rêveries autour du feu naissent donc de quelques-unes de ses propriétés les plus frappantes. Certaines sont si évidentes qu’on ne penserait même pas à les signaler, comme par exemple le fait que le feu est chaud, ou qu’il s’allume et s’éteint, qu’il peut réduire les choses et les êtres en cendre…

Du fait de sa chaleur le feu est intiment lié à la vie. Le rapprochement est inévitable pour l’animal à sang chaud qu’est l’humain. Un humain froid est un humain mort. Par ailleurs, contrairement aux autres éléments qui ont une réalité permanente et matérielle, le feu a cette spécificité de pouvoir naître du frottement de deux bouts de bois ou du choc de deux pierres, mais une fois né, si on ne le nourrit pas, si on ne l’alimente pas, il meurt, il disparaît totalement. Enfin, autre propriété du feu qui le rapproche de la vie, c’est que d’un feu peut en naître un ou plusieurs autres. Le feu, contrairement aux autres éléments, peu croître et se multiplier. La poétesse Louise Ackermann disait cela joliment :

Tous les êtres formant une chaîne éternelle

Se passent en courant les flambeaux de l’amour.

Chacun rapidement prend la torche immortelle

Et la rend à son tour.

Le vocabulaire trahit ces rapprochements entre le vivant et le feu : on dit « nourrir le feu » « alimenter le feu », « étouffer le feu », « raviver le feu » et à l’inverse on dira que monsieur Untel s’est éteint ou qu’il ne lui reste qu’une étincelle de vie.

L’allumage du feu, son surgissement est demeuré, jusqu’au dix-huitième siècle inclus, une des interrogations les plus vives des savants, de ceux qui essayaient de comprendre et d’expliquer les phénomènes naturels. On n’imagine pas les délires explicatifs dont sont pleines des centaines de pages de traités depuis l’antiquité. Une idée très courante et qui a persisté très longtemps, c’est que si un objet, une chose, peut prendre feu, s’enflammer, c’est qu’elle contient en elle le germe de ce feu. Cette idée est basée sur une extension abusive de la métaphore. Il y a derrière cela l’idée que si le feu naît, c’est que, comme tout être vivant, il est d’abord en germe dans une matrice. On appelait ce feu en germe le « phlogistique » qui était considéré comme le fait par lequel d’une matière inerte pouvait surgir la vive flamme. Molière se moque, à juste titre, de ce type d’explication dans le Malade Imaginaire quand il fait dire à Diaphoirus que la purge fonctionne grâce à « sa vertu purgative ».

Ceci nous amène à bien faire la différence entre feu et flamme. Dans cet imaginaire archaïque, mais toujours fonctionnel, la flamme n’est que l’extériorisation d’un feu intérieur, en germe, irréductible. Le feu couve, pas la flamme. Il y a l’idée que dans les tréfonds de certaines matières et certains êtres le feu couve sous forme de flamme en puissance.

On trouve un bel exemple de la survivance de cette idée du feu niché au fond des choses (ici des âmes) dans la valse de Juliette « Je veux vivre dans le rêve » (Gounod). Juliette dit, dans cet air, sa peur devant l’éphémère du bonheur.

Cette ivresse

De jeunesse ne dure hélas qu’un jour

Puis vient l’heure

Où l’on pleure,

Le cœur cède à l’amour

Et le bonheur fuit sans retour

Aussi souhaite-t-elle que la flamme ne surgisse pas et demeure nichée dans les tréfonds du cœur :

Douce flamme,

Je te garde dans mon âme

Comme un trésor.

pour conclure à la reprise finale :

Douce flamme,

Reste dans mon âme

Comme un doux trésor

Longtemps encor !

C’est que dès que la flamme vient au monde, s’extériorise, elle est porteuse de tourments, ceux de la passion en particulier, dont les effets peuvent être cuisants.

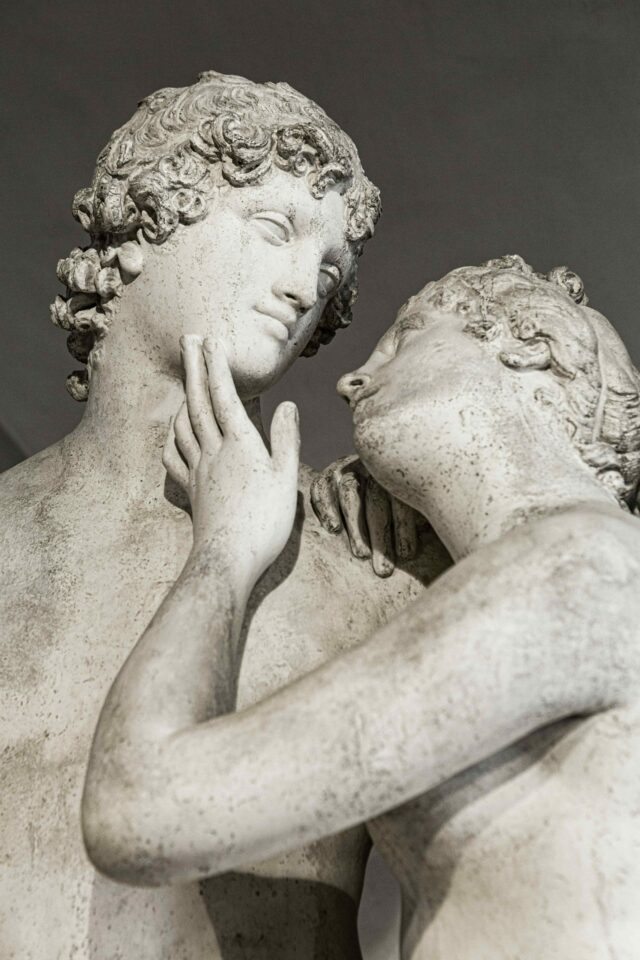

Le rapport entre feu et érotisme va de soi, puisque le feu est lié à la vie qui ne peut naître sans érotisme. La langue classique a fait grand usage des métaphores du feu, de la flamme et des ardeurs amoureuses jusqu’à satiété. On parle d’ardentes amours, on déclare sa flamme, on brûle d’amour… Nous connaissons ces choses plus que par cœur. Le plus intéressant est la façon dont l’imaginaire fait surgir la flamme d’amour. On fantasme alors autour de la question de l’allumage du feu amoureux. La chose peut demeurer au niveau le plus sexuel, quasiment animal. Pour les animaux on parle de « chaleurs ». Quand la chose est transposée au mâle humain il est alors question de « chaud lapin » (magnifique condensé!). On localise le feu en des endroits qu’on ne nommera pas ici. Le feu naît d’une haute inflammabilité naturelle à la moindre étincelle.

Heureusement il est des imaginaire plus poétiques. Chez certains poètes du moyen-âge est fréquente l’idée que le feu d’amour peut naître d’un regard par la vertu d’un fluide impalpable. Le contact est d’abord immatériel. En poésie italienne les yeux se disent « i rai », « les rayons ». Celui qui est touché de ce rayon du regard ne peut échapper à l’embrasement amoureux. On a un bel exemple de la gradation des contacts, du plus immatériel au plus charnel au réveil de Roméo et Juliette après leur première nuit d’amour :

Nuit d’hyménée !

Ô douce nuit d’amour !

La destinée

M’enchaîne à toi sans retour.

Ô volupté de vivre,

Ô charmes tout puissants !

Ton doux regard m’enivre,

Ta voix ravit mes sens

Sous tes baisers de flamme

Le ciel rayonne en moi,

Je t’ai donné mon âme,

À toi, toujours à toi !

Ici les librettistes Barbier et Carré ont déballé à pleines mains les formules les plus ressassées en la matière sans vraiment parvenir à un vrai souffle poétique. Il faut bien la musique de Gounod pour emballer la chose. Cette rhétorique est alors à bout de souffle, mais pas la logique imaginaire qui est derrière : Vue, ouïe, toucher sont tour à tour vecteurs de l’embrasement de l’autre : le regard par les yeux, le son par la voix, le toucher par le baiser. Les lèvres ne sont pas mentionnées : ce baiser là n’est que flamme. Cette flamme, comme chez les poètes médiévaux italiens du dolce stil novo, débouche non sur la destruction mais sur un rayonnement spirituel. On est dans un feu clair, porteur de lumière. On est littéralement au septième ciel.

D’allumeuses en allumés

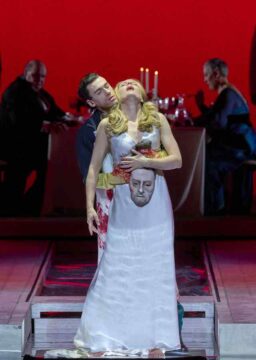

A contrario ou trouve chez Richard Strauss l’échec de l’allumeuse qu’est Salomé : le regard de Iokanaan se refuse à elle, il est éteint, la voix est muette et c’est la bouche d’un décapité qu’elle baisera.

Mais pourquoi ne me regardes-tu pas, Iokanaan ? Tu yeux qui étaient si terribles, si pleins de colère et de mépris sont à présent fermés. Pourquoi sont-ils fermés ? Ouvre donc les yeux, relève les paupières, Iokanaan, pourquoi ne me regardes-tu pas ? As-tu si peur de moi que tu ne veuilles pas me regarder ? Et ta langue, elle ne dit pas un mot, Iokanaan, cette vipère écarlate qui crachait son venin contre moi. C’est étrange, non ? Comment se fait-il que cette vipère écarlate ne s’agite plus ?

Très belle image que celle de cette vipère écarlate (Scharlachnatter) qui évoque la flamme serpentine qui elle-même est langue de feu . Ne dit-on pas « léché par les flammes » ? N’est-ce pas là la flamme première des « baisers de feu » évoqués par Roméo ? Le feu de la passion ne risque plus d’embraser Iokanaan car son regard est à jamais éteint. Désespérée de ne pas avoir pu l’embraser, Salomé se consume elle-même :

Que dois-je faire à présent, Iokanaan ? Ni les flots, ni les grandes eaux ne peuvent satisfaire ce désir ardent*. Oh pourquoi ne m’as-tu pas regardée ? Si tu m’avais regardée, tu m’aurais aimée

* ardent traduit ici brünstige dont la racine est Brunst dont le sens premier est rut, et, par extension fougue (qui soit dit en passant, a pour origine focus le feu).

La liaison se fait d’elle-même entre vie, regard et feu. C’est toujours la même constellation d’images.

Nous en avons un des plus beaux exemples dans les Contes d’Hoffmann quand Coppélius propose à Hoffman des lunettes très particulières :

Coppélius :

J’ai des yeux, de vrais yeux,

Des yeux vivants, des yeux de flamme,

Des yeux merveilleux

Qui vont jusques au fond de l’âme

Et qui même, en bien des cas

En peuvent prêter une.

À ceux qui n’en on pas.

C’est justement l’absence d’yeux vivants, yeux de flammes, qui fait de la poupée Olympia un être purement mécanique. Lui donner de tels yeux c’est lui donner une âme, littéralement l’animer.

Le langage rend bien compte de la persistance dans l’imaginaire de la relation, pourtant loin d’être évidente, entre les yeux, le regard et le feu. Ne parle-t-on pas d’un « regard de braise » (Qui en toute logique devrait être rouge!), ne dit-on pas « couver des yeux » comme on dit que le feu couve sous la cendre ?

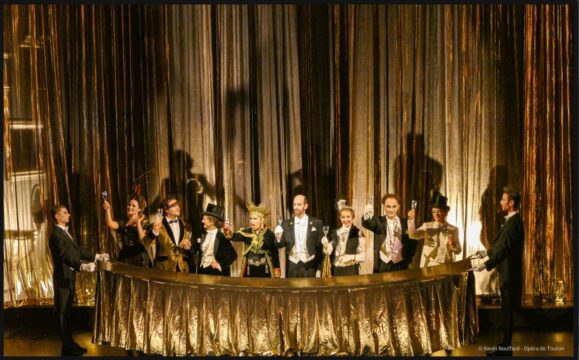

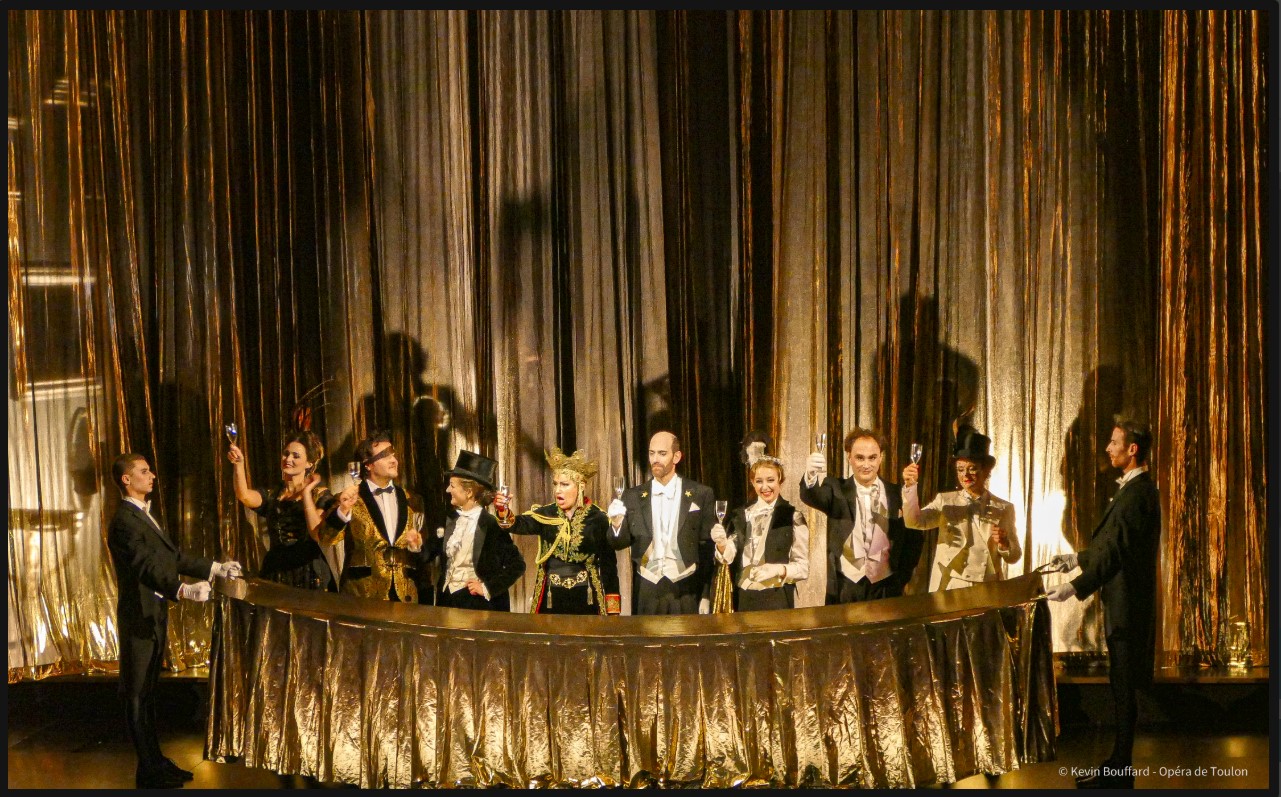

Si la vie est liée au feu pour les raisons qu’on vient de dire, elle l’est aussi au sang, pour des raisons évidentes. Qui perd son sang perd la vie. Dans la logique imaginaire il n’est pas surprenant que par un syllogisme simple le feu soit rapproché du sang et qu’il puisse couler dans les veines. Cela est surtout vrai lorsqu’il irrigue le corps sous forme d’alcool (l’eau de vie! Que les indiens appelaient « eau de feu »). Le rapport avec l’ébriété se fait alors de lui-même. On trouve un écho de ces images dans Die Fledermaus (La Chauve-souris) lors de la célébration du roi champagne. Le texte allemand est très parlant :

Im Feuerstrom der Reben,

Trala la la la la la,

Sprüht ein himmlisch Leben,

Trala la la la la ! »

Encore une fois il convient de traduire à la lettre pour rendre compte de ce sous-bassement imagé :

Dans le torrent de feu de la vigne,

Trala la la la la la,

Pétille* une vie céleste,

Trala la la la la la ! »

*Le verbe « sprühen » veut dire à la fois vaporiser, pulvériser, arroser, mais aussi jaillir de tous côté. Dans ce sens on l’emploie pour des étincelles.

Ainsi le feu peut-il enivrer. On retrouve cette logique dans le compliment adressé par le Duc de Mantoue à la Comtesse de Ceprano, au tout début de Rigoletto. Il est exemplaire d’une rhétorique amoureuse inspirée de Pétrarque dans laquelle, par une série de raccourcis caractéristiques, on passe de la lumière à la palpitation, de la palpitation à la flamme et de la flamme à l’ivresse. Le feu coule tel un alcool dans les veines.

Alors que la Comtesse dit être obligée de rejoindre son époux à Ceprano, le Duc lui rétorque qu’ en astre lumineux elle se doit de briller à sa cour :

Ma dee luminoso

In Corte tal astro qual sole brillare.

Per voi qui ciascuno dovrà palpitare.

Per voi già possente la fiamma d’amore

Inebria, conquide, distrugge il mio core.

Un tel astre lumineux

Doit comme soleil briller à la cour.

Chacun devra palpiter pour vous,

Pour vous déjà la puissante flamme d’amour

Enivre, conquiert, détruit mon cœur

Voilà comment une flamme peut enivrer. On est affligé quand on entend encore dire (en France) que les texte des livrets sont anodins et mal ficelés. C’est parfois le cas, (Voir Roméo ci-dessus) mais c’est très loin d’être la règle. Quand on sait l’autoritarisme et les exigences auxquels Verdi soumettait ses librettistes, on n’imagine pas une seconde que cette flamme qui enivre soit pur charabia. Ici le Duc s’amuse à pasticher justement la poétique pétrarquisante et son répertoire. Pour qu’on le comprenne bien le livret précise : « avec emphase en lui baisant la main », tandis que la comtesse très prosaïquement lui réplique : « calmatevi ! »

L’italien fait d’ailleurs et ce n’est pas anodin que le « per voi » peut se traduire aussi bien « pour vous » que « par vous ». Palpiter par vous/ Pour vous : les deux !

Soit dit au passage, et par parenthèse, le hasard des coïncidences sonores, fait que le lien entre feu et sang est comme conforté en allemand par une fatalité de la rime entre Glut, la braise et Blut le sang. Toute la poésie germanique en est truffée.

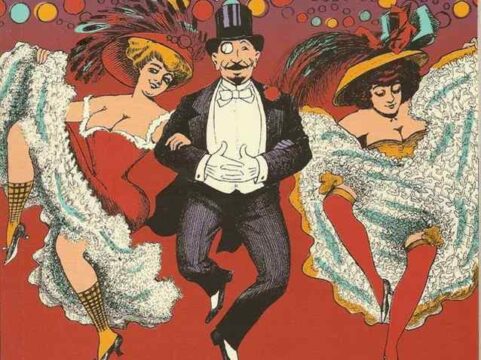

Sans qu’il y paraisse, c’est une véritable invitation à la débauche que l’on trouve dans la Vie Parisienne, comment expliquer autrement les paroles du chahut concluant le troisième acte ?

Feu partout !

Lâchez-tout !

Feu partout !

De la flamme à la cendre

Cependant il n’y a pas loin de la flamme à la cendre. Comme toujours le symbole est ambivalent. Il suffit de peu pour que la flamme qui éclaire et réchauffe, ne brûle et ne détruise (distrugge dit le Duc). Le feu qui meurt si on ne l’alimente pas se faire dévorant si on ne le maîtrise pas. On en trouve un bel exemple métaphorique dans la bouche de Marguerite dans la Damnation de Faust :

D’amour l’ardente flamme

Consume mes beaux jours

chante-t-elle.

Ici la dimension charnelle, érotique, est explicite. Faust n’allume pas la flamme que du regard et de la voix, la main entre en jeu et c’est pour jouer à la main chaude :

Sa bouche au doux sourire,

Le charme de ses yeux,

Sa voix enchanteresse,

Dont il sait m’embraser,

De sa main, la caresse,

Hélas ! et son baiser,

D’une amoureuse flamme,

Consument mes beaux jours !

On voit, par le jeu des glissements et des superpositions, d’images naître celle du bûcher. Ici les flammes ne se contentent pas de lécher et l’on voit une Marguerite au bûcher d’amour s’abandonner à une forme de volupté de l’anéantissement par le feu jusqu’à la sublimation.

O caresses de flamme

Que je voudrais un jour

Voir s’exhaler mon âme

Dans ses baisers d’amour !

L’humain n’a pas manqué de remarquer la puissance métamorphique du feu qui transforme le dur en mou, comme dans la fusion, celle des métaux en particulier, mais aussi qui peut métamorphoser le mou en dur, comme dans la poterie. L’imaginaire archaïque a trouvé aliment à fantasmes dans la fumée et les vapeurs qui s’échappent quand le feu est à l’ouvrage. La réduction en cendres, apparaît dans cette logique du fantasme, comme la séparation entre la vile matière qui n’est au fond que poussière qu’on peut disperser au vent, et ce qui n’est pas matière et s’exhale, pour reprendre le mot de Marguerite, pour atteindre une dimension autre. C’est la sublimation.

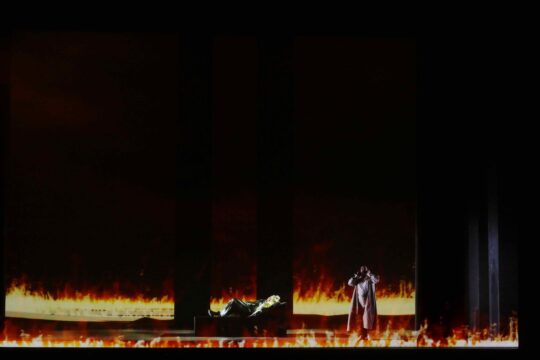

On trouve un très frappant exemple de cette sublimation par le feu dans le sacrifice collectif final des vieux croyants, les raskolni, conduits par l’exalté Dossifeï à la dernière scène de la Khovantchina. Marfa dans ses visions annonce ce sacrifice final et sa signification :

Nous nous consumerons comme des cierges

Consacrés à Dieu, nos frères enflammés autour de nous.

Je vois nos âmes portées au ciel

Dans la fumée et les flammes.

Ce finale reflète une terrible réalité : c’est par milliers que les vieux croyants se sont ainsi immolés.

C’est dans cette logique de sublimation que se place Pollione à la fin de Norma :

Ton bûcher, ô Norma est le mien,

Là plus pur, là plus saint

Commence éternel amour.

La sublimation par le feu n’a pas forcément nécessité de la flamme. Ce qui compte c’est l’ardeur. On trouve un bel exemple de cette sublimation à la fin de Mireille lorsque l’héroïne chemine vers les Saintes-Marie à travers le désert de la Crau. Ici c’est l’image du désert de feu qui domine. Elle est mise en place par le chant du petit berger :

Et moi, tout seul avec mes chèvres,

La soif aux lèvres,

J’erre au hasard dans le désert brûlant,

D’un pas tranquille et lent.

Même la plage prend feu :

Au loin, déjà l’ardente grève,

Que nulle brise ne soulève

S’enflamme et luit !

Je l’ai vue à travers mon rêve,

Dans la lande aux souffles de feu.

Dit Vincent

Aimons-nous! aimons-nous toujours !

Sainte ivresse! divine extase !

Pur transport dont mon cœur s’embrase !

Rêve heureux! doux enchantement !

Le ciel même s’ouvre et s’enflamme !

Et dans l’air et dans mon âme

Tout est joie et rayonnement !

chante Mireille au moment de mourir. Ici c’est le rayonnement qui traduit la sublimation.

Sombre flamme

Mais le voile noir qui enveloppe Norma au moment de sa montée au bûcher révèle aussi l’autre face du feu qui va pleinement se déployer dans l’opéra du feu par excellence : le Trouvère.

Contrairement à ce qu’on continue à lire le livret de cet opéra est tout sauf décousu et emberlificoté. Il ne l’est que si l’on tient à une vraisemblance qu’on n’aurait l’idée de demander ni à Lully ni à Wagner par exemple. Il est au contraire d’une densité rare tout entière structurée par l’imaginaire du feu dans ce qu’il a de plus profond. On est dans un registre mythique, certainement pas historique, registre qui n’a rien à voir avec la vraisemblance au nom de laquelle on entend encore ironiser à propos du Trouvère.

Stride la vampa

chante à son entrée Azucena.

Malheur au pauvre traducteur qui s’attaque à ces trois mots (disons deux) ! La vampa c’est la flamme, mais par n’importe laquelle, c’est la flamme qui embrase brutalement. Divampare veut dire s’embraser. C’est assez différent de la fiamma qui peut être claire, qui peut être maîtrisée. On ne maîtrise pas la vampa. Avvampare signifie, entre autre, piquer un fard. C’est dire ! C’est le verbe qu’utilise l’adolescent Cherubino dans les Nozze di Figaro « sento l’alma avvampar ». Quant au verbe stridere on en flaire le sens dans l’adjectif « stridente ». C’est un grincement qui est aussi, ici, cri terrifiant, bestial. La flamme hurle comme une bête qui n’est plus maîtrisée. Le traducteur ne doit pas hésiter à la faire hurler plutôt que de la faire banalement crépiter. Telle une bête la vampa dévore, rien à voir ici avec la sublimation. Giono propose une très belle variation sur ce thème dans Colline :

Depuis qu’elle a poussé sa tête rouge à travers les bois et les landes, son ventre de flammes suit ; sa queue, derrière elle, bat les braises et les cendres. Elle rampe, elle saute, elle avance. Un coup de griffe à droite, un à gauche ; ici elle éventre une chênaie, là elle dévore d’un seul claquement de gueule vingt chênes blancs et trois pompons de pins ; le dard de sa langue tâte le vent pour prendre la direction. On dirait qu’elle sait où elle va.

On ne peut s’empêcher de faire la rapprochement entre cette langue de feu et la vipère écarlate de Salomé.

Sinistra splende – sui volti orribili

La tetra fiamme – che s’alza al ciel !

poursuit Azucena

Sinistre resplendit – sur les visage horribles

La sombre flamme – qui s’élève au ciel !

L’adjectif tetro porte toutes les dimensions de la noirceur y compris au moral. Cette tetra fiamma est l’exemple même de l’oxymore. La formule n’est pas ici fantaisie de l’auteur. C’est que dans le Trouvère la flamme surgit des tréfonds de la terre. Elle est le contraire de la flamme claire du foyer domestique. Les gitans ne sont des gens sans feu ni lieu que pour le sédentaire. Leur lieu c’est la terre, leur toit l’immensa volta, la voûte immense, et leur foyer le feu qu’ils allument à même la terre et semble en surgir. « Le ciel ouvert, la vie errante, pour pays l’univers » dit Carmen.

Ce feu-là a quelque chose d’infernal. L’enfer dans l’imaginaire occidental est à la foi liée au feu et aux profondeurs de la terre. Une de ses manifestations néfastes est le piège des révélations, des visions qu’il engendre. De la contemplation de la flamme et des fumées, peut surgir la vision de l’avenir. C’est devant le feu que Carmen tire les cartes, le livret est précis : Quelques bohémiens allument un feu près duquel Mercédès et Frasquita viennent s’asseoir. La noire Ulrica, dans Un Ballo in maschera, dans sa prophétie devant le feu, là aussi convoque l’animal-feu par excellence :

La Salamandra ignivora

Tre volte sibillò.

La Salamandre ignivore

Trois fois siffla.

On a l’habitude de traduire ainsi le verbe sibillare, faute de mieux, mais on y perd l’évident rapport avec les sibylles et leurs prédictions sibyllines. Don Basilio utilise ce verbe dans sa description de l’être malfaisant qu’est la calomnie :

Piano, piano, terra terra,

Sotto voce sibillando,

Va scorrendo, va ronzando

Sa description finit par une explosion

Alla fin trabocca e scoppia,

Si propaga, si radoppia,

E produce un’esplosione

Come un colpo di cannone

À la fin elle déborde et explose

Se propage, se redouble

Et produit une explosion

Comme un coup de canon.

La langue a des logiques d’images : « traboccare » veut dire littéralement « franchir la bouche ». Remarquons qu’en français, comme en italien, on appelait les canons « bouches à feu ». Tout ceci soit dit au passage.

Cette salamandre qui se nourrit de feu est elle aussi à rapprocher de la vipère écarlate de Salomé. La logique imaginaire est pleine de ces constantes.

Voir l’avenir « l’à venir » c’est abolir le temps. Il y aurait énormément à dire à ce sujet. Dans la vision chrétienne (mais pas seulement) le temps a un commencement et une fin. Il va de la Genèse à l’Apocalypse et au Jugement Dernier. Il s’oppose à une vision cyclique dans laquelle les choses se répètent à l’infini. Dans le Trouvère on est dans ce dernier type de temporalité. Lorsque dans la contemplation du feu Azucena revoit le martyre de sa mère puis le sacrifice de l’enfant qu’elle croyait celui de son bourreau, ce n’est pas simple réminiscence. Elle revit littéralement l’instant. Elle parle au présent et révèle que le feu des bûchers qui consuma, en deux moments, les deux victimes a surgi à l’emplacement même ou elle se trouve. Ce ne sont pas les mêmes flammes mais c’est le même sombre feu. C’est comme si éternellement se rejouait le même rôle dévorant du feu, le même drame de la violence. Curieusement, et c’est peut-être là une des clés du Trouvère, il n’est pas répondu à la question de Manrico :

Non son tuo figlio

E chi son io, chi dunque?

Il est clairement le fils du vieux comte de Luna et frère de l’actuel, son rival. Mais qui est sa mère ?

Tu sei mio figlio

répond Azucena, avant de plaider la confusion mentale.

On est en fait dans le temps du mythe, très différent de celui de l’histoire. Le mythe se joue in illo tempore, en ce temps-là. C’est un temps où les choses se jouent éternellement. C’est le « il était une fois » des contes de fées. C’est dans ce registre que se joue le drame du Trouvère. Il est tout à fait cohérent que dans un tel univers temporel resurgisse à la fois le vieux mythe des enfants échangés, celui des frères rivaux, ou des parentalités confuses. Bruno Bettelheim (Psychanalyse des contes de fées) a montré toute la portée de ce qui apparaît absurde si on tient à la vraisemblance. Dans le Trouvère le feu catalyse et exprime par son éternel resurgissement depuis les tréfonds obscurs, par son tropisme au dévorement, les questionnements profonds sur les racines du retour constant de la violence entre humains

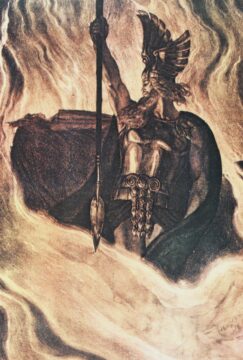

On pourrait ainsi très longuement explorer le répertoire : le feu est partout. Wagner à lui seul en fait un grand usage depuis les étincelles de la forge de Siegfried jusqu’à la barrière de flammes qui enclot Brünnhilde, sans parler du rôle clé accordé à Loge, dieu du feu. Ici le registre mythique est explicite.

Et la musique dans tout ça ?

S’il est facile de pratiquer le figuralisme musical avec des éléments fluides comme l’eau ou l’air, du fait même de la fluidité de la musique, il l’est beaucoup moins pour le feu. Cependant par rapport à un élément très matériel et très statique comme la terre, le feu possède certaines particularités qui se prêtent à traduction musicale, ou plutôt qui peuvent activer des traits communs. C’est par exemple le fait que le feu puisse couver modestement avant un soudain embrasement. Puccini sait exprimer cet embrasement soudain. On en a un bel exemple dans la Bohème : Qu’on prête attention à l’air d’entrée de Mimi : « Mi chiamano Mimì » (« On m’appelle Mimì »). Elle y décrit une vie modeste, faite de ce Puccini lui-même appelait la poésie des petites choses. La musique qui accompagne ces paroles est sans grands ambitus, sans éclat et prend même parfois des allures de comptine enfantine jusqu’au moment où l’embrasement s’opère. Le signal avertisseur en est le « ma » de Mimi (« Ma quando vien lo sgelo… »). C’est alors une brusque envolée lyrique sans préparation. Puccini lâche l’orchestre, libère la voix. La respiration est longue, la montée irrésistible, tout cela catalysé par un mot clé : « lo sgelo » : le dégel. Comme dans les évocations amoureuses de Marguerite (Berlioz) ou de Salomé, cet embrasement voit surgir l’image du baiser de feu, ici celui du soleil.

Ma quando vien lo sgelo

Il primo sole è mio

Il primo bacio dell’aprile è mio

Mais quand vient le dégel,

le premier soleil est mien

Le premier baiser de l’avril est mien

Le thème de la flamme toujours prête à s’éteindre traverse la Bohème, depuis l’apparition de l’héroïne, jusqu’à sa mort alors que Musetta essaie de protéger la petite flamme du souffle froid qui peut l’éteindre. Pour se chauffer les bohèmes ne peuvent faire qu’une éphémère flambée. La musique est ainsi capable de traduire l’embrasement mais aussi la flamme qui s’éteint « morendo ». Il y aurait beaucoup à dire dans La Bohème sur les jeux entre images de la fleur et celle du feu.

Ah ! Non credea mirarti

Sì presto estinto, o fiore

Ah ! Je ne croyais pas te voir

Si vite éteinte ô fleur

chante Amina, la Somnambule. Le plus talentueux librettiste de sa génération, Felice Romani, savait ce qu’il écrivait et l’on est affligé quand on lit au surtitrage « je ne pensais pas vous voir si vite fanées ô fleurs ».

Mimi , dont il est dit qu’elle est « di serra fiore » « fleur de serre », s’éteint au moment où on voile le soleil. On l’appelle Mimi, mais son nom est « Lucia » dont la racine est Lux.

De même l’embrasement, le surgissement brutal, peut-il se traduire par la présence de très grands intervalles, ascendants en particulier. Le passage brutal du registre de poitrine au registre de tête, ou de vastes oscillations d’un registre à l’autre font toujours grand effet quand il s’agit d’embrasement amoureux ou autre. On trouve cela par exemple dans les exhortations de Ulrica dans Un Ballo in maschera ou dans l’air de Lady Macbteth « La luce langue » (« la lumière languit »). C’est ici – a contrario- le soleil qui s’éteint

Il faro spegnesi

Ch’eterno corre per gli ampi cieli.

Le phare s’éteint

Qui éternel court par les amples cieux

(Restons au mot à mot)

On l’a dit plus haut une des propriétés « magiques » du feu est celle de la transmutation de la matière qui de solide peut se faire liquide ou de molle et fluide devenir dure. La maîtrise du feu c’est aussi celle de la matière. C’est la maîtrise tout court. On pense évidemment à Siegfried qui demande à l’acier brisé de Nothung de se ramollir « Nun schmolz deines Stahles Spreu! » (« Maintenant amollit ton acier rebut !») ( « Spreu » est la balle du grain : ce qui est inutilisable) avant d’enjoindre à son marteau de lui conférer sa dureté d’antan : « Schmiede, mein Hammer, ein hartes Schwert! » (« Forge, mon marteau, un dur glaive ! ».

Verdi n’hésite pas à faire des enclumes (accordées s’il vous plaît!) des instruments à percussion pour conférer musicalement des étincelles au chant des gitans, maîtres de la forge, dans Le Trouvère, comme dans la tradition. Il faut être toujours attentif à l’emploi d’instruments à percussion métalliques car très souvent ils sont, comme génétiquement associés à l’étincelle, le triangle en particulier.

Pour rester avec Verdi celui-ci nous fournit un bel exemple musical de feu clair, joyeux, au début d’Othello avec le chœur « Fuoco di gioia » (« Feu de joie »). Ce feu-là est festif mais il s’éteint aussi vite qu’il s’allume. C’est feu de paille. L’exact opposé du feu éternellement ressurgissant du Trouvère . Verdi confie ce côté à la fois brillant et fugace aux véloces traits des bois, à commencer par les rapides fusée lancées par le basson au départ (feu naissant) puis par les traits aigus rapides de flûtes et hautbois qui ponctuent les interventions vocales. Le très beau texte d’Arrigo Boito avec ses jeux sur le heurt des consonnes, est saisi avec virtuosité par Verdi pour illustrer le pétillement :

Guizza, sfavilla, crepita, avvampa,

Fulgido incendio che invade il cor!

Fuse, étincelle, crépite, embrase-toi

Resplendissant incendie qui envahit le cœur.

Ici le mot clé déclencheur de la couleur musicale est l’intraduisible « guizza » qui évoque ce qui s’échappe en glissant. Dans ce registre du feu joyeux on peut évoquer la scène finale de Ariadne auf Naxos. L’usage fastueux que Richard Strauss fait du célesta, du glockenspiel et du triangle à ce moment-là se fait pétillement sonore qui est la touche lumineuse finale de cette apothéose.

Quand le feu ne dit pas son nom

Comme pour l’eau, ce qui est très intéressant sur le plan de la dramaturgie musicale, c’est lorsque les formes musicales qu’on vient sommairement de décrire, se retrouvent en des moments où il n’est nullement question de feu. La chose est cependant beaucoup moins nette que pour l’eau mais il est certain, par exemple, que toute soudaine flamboyance lyrique accompagnant une exaltation induit un effet d’embrasement. L’air de Butterfly, « Un bel dì vedremo », ne diffère guère dans sa structure de celui de Mimi cité plus haut. On retrouve le même côté presque enfantin de la mélodie quand elle détaille l’homme-petit-point gravissant la colline (« Un uom un picciol punto… »). De même l’embrasement est précédé par une ligne mélodique proche du parlé (« Io senza dar risposta/ me ne starò nascosta »)(« Moi sans répondre/ Je me tiendrai cachée ») exactement comme se tient caché le noyau du feu avant de soudain tout emporter dans l’exaltation lyrique.

Mimi évoquait le baiser de l’avril, au premier soleil. Bien loin de la cousette parisienne, l’incandescente Dalila use pourtant d’une image voisine :

Mon cœur s’ouvre à ta voix,

Comme s’ouvrent les fleurs

Aux baisers de l’aurore.

La confrontation est fructueuse : après sa grande envolée lyrico-poétique Mimi, retombe dans le presque parlé prosaïque « Sono la Sua vicina che La vien fuori d’ora a importunar » (« Je suis votre voisine qui vient vous déranger à une mauvaise heure »). La flambée retombe. Chez Dalila au contraire on a un lent et irrésistible échauffement, bien potentialisé par la réitération de l’impératif « Réponds à ma tendresse » et ces « Ah ! » de plus en plus fougueux. Tout cela débouche sur une efficace et quelque peu ambiguë synecdoque (L’effet pour la cause) « Verse-moi l’ivresse ». Le feu n’est jamais évoqué, bien au contraire, il y est question de « brise légère » mais toute la musique dit l’embrasement. Il y aurait certainement beaucoup à dire sur le rapport entre la hauteur de la voix et chaleur. On associe plus volontiers la chaleur au spectre grave de la voix qu’à l’aigu qui lui est plutôt considéré comme lumineux. Ici l’allumeuse termine dans les sons graves, tandis que l’allumé dégaine toute sa puissance pour lancer le conclusif et percutant « Je t’aime ».

Ah ! Réponds à ma tendresse !

Ah ! Verse-moi l’ivresse !

Naturellement tout ceci comporte une part de subjectivité liée à la sensibilité, à l’expérience, à la culture de tout un chacun. On ne peut pas dire « ceci, signifie cela ». La musique n’est pas un langage avec des signifiés et des signifiants (pour reprendre la terminologie propre aux linguistes) unis de façon arbitraire. Elle est – surtout quand elle se veut dramatique – essentiellement métaphorique. Elle utilise des similitudes entre ses éléments propres et des éléments imagés tels qu’en propose la langue à laquelle elle est liée dans le chant et tels que les situations dramatiques lui proposent. C’est par exemple, avec l’élément liquide, le commun écoulement lequel va jouer un rôle non négligeable dans la justesse du tempo. Pour ce qui est du feu ce sera plutôt du côté de la dynamique et du dosage de la couleur que la symbiose se fera. « Con fuoco » est une indication d’interprétation classique qui n’a de sens que parce qu’existe ce rapport profond, élémentaire. Il n’est pas étonnant qu’il trouve un terrain particulièrement fructueux justement dans la symboliques traditionnel des éléments et que le feu soit si fréquent dans la dramaturgie lyrique.

Questions de mise en scène

La conscience de la fonction dramatique dévolue, entre autre, à l’imaginaire des éléments devrait impacter le travail de mise en scène. Le feu dans ses rapports avec la lumière et la couleur offre en particulier à la réalisation visuelle des opportunités. Il ne s’agit pas d’illustrer platement : le contre-point a ses valeurs. La synesthésie qui joue un rôle si important dans la réception affective et sensorielle de la musique semble souvent déconnectée dans le visuel de mises en scènes qui répondent à des logiques qui peuvent être intellectuellement défendables mais demeurent étrangères à ce que l’oreille perçoit. L’esthétique pour l’esthétique, qu’elle soit traditionnelle, fastueuse et réaliste ou très contemporaine et assoiffée de bousculage de codes a souvent pour effet cette déconnexion. On est souvent perplexe par exemple devant la logique purement autonome du choix des costumes qui sont soit porteurs de significations socio-sociétalo-politico-psychologiques (souvent sommaires), soit purement destinés à flatter où à l’inverse à déranger l’œil. La chose est encore plus vraie lorsqu’on se trouve devant des effets de mode aussi fantasques que les défilés de haute ou basse couture. C’est également vrai pour la scénographie. Ceci n’est pas nouveau, on se trouve face à l’éternelle question de la superficialité face à la profondeur et l’on voit heureusement quelques mises en scène époustouflantes justement parce qu’en parfaite résonance avec l’essence de l’œuvre (on pense par exemple à l’historique tétralogie de Chéreau). L’imaginaire des éléments comme l’a si profondément montré Gaston Bachelard est enraciné dans notre rapport aux choses, en particulier celles de l’art. C’est à chacun, là où il se trouve, d’en cultiver la sensibilité.

Gérard Loubinoux

Retrouvez le premier volet de « L’imaginaire des quatre éléments » sur notre site : L’eau