Dans quelques jours le Festival de Bayreuth connaîtra sa première représentation avec au programme les Meistersinger von Nürenberg dans une nouvelle mise en scène de Matthias Davids, un des metteurs en scène de comédies musicales les plus réputés du monde germanophone, s’illustrant dans tous les genres musicaux, y compris l’opéra. La direction musicale est assurée par Daniele Gatti, aujourd’hui chef principal de la Staatskapelle de Dresde. Le chef avait déjà dirigé Parsifal à Bayreuth en 2008.

Création des Maîtres chanteurs de Nuremberg à Munich en juin 1868 — La causerie de Prosper Pascal

À propos des Maîtres Chanteurs de Nuremberg1

Né à Leipzig, en 1813, le très savant et très discuté Richard Wagner, a longtemps habité Paris, où lui manquait alors la très utile amitié du roi de Bavière. — Discuté point du tout encore, bien que savant déjà, il n’était guère question, à cette époque, de son obscure personnalité, et tel à qui son nom fait aujourd’hui dresser l’oreille, eût alors refusé de compter avec lui.

Un jour tout a changé pour cet obstiné compositeur : la fortune lui réservait de sortir de la foule… Parmi ceux à qui le destin a remis le pouvoir, quelques-uns ont regardé de son côté : ils ont compris que dans ce lutteur vaillant il s’agissait d’un véritable artiste, et qu’en lui rendant honneur ils s’honoraient eux-mêmes.

Le fait est rare et vaut qu’on l’applaudisse!

Donc, avec l’appui des heureux de la terre, Richard Wagner, armé d’un notable savoir, est devenu chef d’école ou à peu près. — Il s’est vu l’objet de grandes exagérations en sens divers, violemment attaqué d’une part, tandis que de l’autre on l’exaltait outre mesure. — Cela est bon : la discussion c’est la vie! — Certes! on a beaucoup fait pour Wagner en le discutant beaucoup, ce qui ne paraît pas près de finir… — Nous n’avons ici, pour notre compte, que la simple prétention de causer un instant à l’occasion de son dernier opéra, un opéra-comique, vraiment ! (à peine le veut-on croire) un opéra-comique, mais detaillé !

Et, tout d’abord, à propos du mot chef d’école, notons bien que, dans l’espèce, et dans la direction où nous sommes appelés par le nom de Wagner, ce serait plutôt à Hector Berlioz que reviendrait cette qualification ; — il est bon de ne pas se laisser donner le change là-dessus. — Si l’on conteste qu’il soit volontairement parti de Berlioz, Wagner se trouve, de fait, précédé par lui ; comme lui, du reste, sous l’influence immédiate de Weber et de Beethoven, malgré les efforts qu’il fait pour s’en écarter, et, plus que lui, s’imposant de rompre avec « la forme », ce qui n’était peut-être pas le plus difficile à réaliser.

Wagner, on le sait, trace lui-même ses libretti, lesquels, bien que pris au sérieux, ne sont pas de tout point admirés en Allemagne par les gens difficiles, et ses chances musicales se trouveraient certainement plus complètes si les susdits libretti portaient en eux plus de réelle vitalité.

Sur ce chapitre aussi, une sérieuse estime lui est accordée, et, certes, c’est le moins qu’il lui soit dû! Mais comment apprécierions nous bien, en France, ce que nous comprenons fort peu! N’allons pas les supposer pires qu’ils ne sont. Ces libretti, on n’hésite pas à le reconnaître, renferment un certain intérêt, à la fois ambitieux et naïf : singulière alliance, allez-vous dire !

Soutenu par des amitiés royales et princières, Richard Wagner acquit bien vite la renommée, et son très-germanique Tannhäuser, essayé à Paris, — non comme il l’aurait fallu, — a laissé une trace dans le souvenir des amateurs, quelque fugitive qu’ait pu être son apparition. Lohengrin, sans avoir été jamais encore intégralement entendu parmi nous, s’est fait remarquer par diverses pages soigneusement traduites à notre public et d’une incontestable valeur ; beaucoup d’artistes considèrent cet ouvrage comme le meilleur que Wagner ait écrit.

Tristan et Iseult, ainsi que Les Niebelungen, ne sont et ne peuvent être un peu connus que des musiciens exercés. Leur difficulté est grande, leur développement excessif. Tout ce que l’on en sait communément, c’est que ces œuvres ultra compliquées restent à peu près d’impossible exécution, eu égard aux nécessités que nous imposent les conditions mêmes de notre humaine nature. — N’est-ce point pour cela, surtout, que ni l’une ni l’autre n’a été mise en scène, à Munich, dans cette occasion récente où l’auteur, s’ébattant en pleine liberté, se trouvait le maître absolu du terrain? — Wagner, au moment de prendre une décision, n’aurait-il pas senti lui-même que réaliser ce qu’il avait entrevu demeurait de fait impraticable ?

Le dernier mot de ces productions indéfinies, c’est en réalité la négation de la forme, ou peu s’en faut. Offrez donc cela, pendant cinq heures, à un public, si complaisant qu’il soit!

D’autres mœurs étaient indispensables, et, l’intéressante particularité d’aujourd’hui c’est que, dans le nouvel ouvrage en question, l’auteur du Tannhäuser s’est remis à chercher la phrase mélodique… Viendrait-il bien à résipiscence ? ou serait-ce seulement le sujet qui, pour cette fois, l’aurait entraîné , en qui imposant des conditions? — De fait, si les Maîtres Chanteurs n’eussent pas « chanté » du tout, la chose eût été vraiment trop forte ! — Mais rassurez-vous, s’ils chantent un peu, ils ne se décident guère à donner à l’oreille qui les écoute la satisfaction du repos désiré par elle. Ne faites pas au compositeur l’injure de croire cela !

Wagner, disons nous, a tout d’abord adopté le système de se fournir à lui-même ses libretti, ce n’est pas nous qui songerions à l’en blâmer. — Indiquons ce que nous pouvons savoir de celui des Maîtres Chanteurs, que l’auteur intitule opéra-comique… Comique, en effet, même bouffon, et qui s’est affirmé tel, en diverses scènes, pour la plus grande réjouissance des spectateurs ; mais bien longuement développé sur divers points, notamment dans sa dernière partie, et moins gai que fatigant dès lors.

C’était, du reste, une assemblée des plus brillantes que celle des spectateurs réunis à Munich : on n’a marchandé au compositeur-poète, ni les applaudissements, ni les larges éclats de rire. Il y avait bienveillance évidente.

Le tournoi poétique du Tannhäuser semble avoir fourni son point de départ à Richard Wagner pour ce nouvel ouvrage.

C’est vers la fin du quatorzième siècle que se passe la scène. L’auteur nous présente le maître chanteur Pogner et sa charmante fille Eva, de laquelle sont épris les compagnons de corporations diverses, les chanteurs particulièrement, et, non moins qu’eux le beau Walter, jeune seigneur du bourg voisin, qui ne voyant d’autre moyen de se rapprocher d’elle, se met sur les rangs comme chanteur lui-même, « élève de la nature, de la brise, de la forêt et des oiseaux. »

Les chanteurs rient d’une telle prétention et l’admettent dans leur tournoi pour égayer la fête.

Mais Walter se prend fort au sérieux : il se lance en des improvisations merveilleuses et, soutenu par les sympathies de la gracieuse Eva, il s’exalte, il arrive à l’enthousiasme, et, de haute lutte, il l’emporte sur tous ses rivaux, ainsi que l’on pouvait s’y attendre.

Même avec les détails que l’auteur n’a pas épargnés autour de sa petite fable scénique, il est douteux que cette donnée soit jugée suffisante aux exigences multiples d’un opéra. — Elle a suffi cependant à M. Richard Wagner pour écrire une partition abondante en richesses spéciales,

Dès le début, on y remarque un beau mouvement de marche qui précède le lever du rideau, se développe, se perd en de riches détails richement fugués, et fournit la matière d’une coda pompeuse sur laquelle éclatent les applaudissements. On peut signaler, au vol, dans le cours de l’ouvrage : un excellent « ensemble» à quatre parties, où le travail ingénieux et savant de l’harmoniste n’empêche pas les idées musicales de se présenter avec effet devant l’oreille ; chœur, finement et joliment traité, dans lequel les jeunes chanteurs s’efforcent de railler Walter ; la scène du rêve et le chant poétique de celui-ci, avec les multiples et ingénieuses combinaisons d’orchestre que le compositeur y fait intervenir, combinaisons au milieu desquelles nous n’avons pas la prétention de le suivre. |

On a fait observer que l’impression produite par cette scène n’était pas loin de rappeler certain passage de Lohengrin, sans y ressembler toutefois. — L’auteur traite et développe son motif principal comme le pivot d’un finale dont il sera parlé, sans aucun doute, parmi les musiciens. De beaux contre-sujets, successivement exposés d’abord, puis groupés en un faisceau harmonieux et puissant, sont présentés par lui de manière à faire brillamment applaudir et l’œuvre même et l’exécution qui lui est fournie.

Un orchestre de l’importance de celui de l’Opéra de Paris, a interprété, avec une conscience admirable, la riche partition des Maîtres Chanteurs de Nuremberg, conduite par M. Hans de Bulow, l’éminent pianiste, gendre de Liszt et intime ami de l’auteur. — M. Hans de Bulow sait par cœur cette vaste partition, et non seulement celle-là, mais de plus énormes encore, mais tout l’œuvre de Wagner, chose étonnante à ce point qu’elle reste presque incroyable!

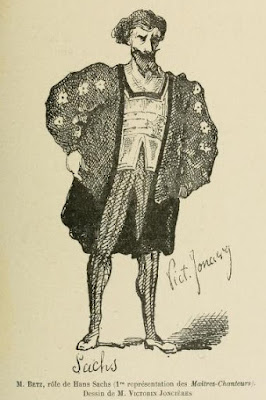

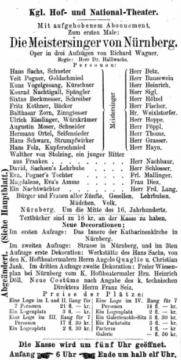

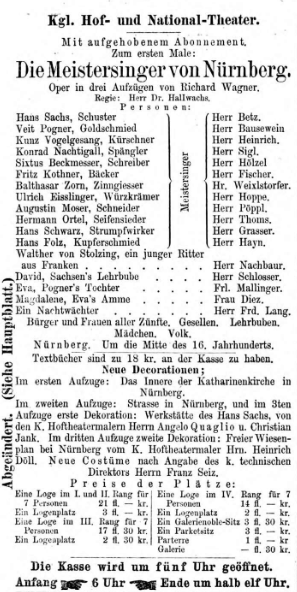

Quant à la « distribution » de l’ouvrage, elle a été si bien ordonnée par le jeune roi de Bavière, que l’on a, pour ainsi dire, écrémé les principales scènes de l’Allemagne à cette occasion et au profit de celle de Munich. — On y a réclamé le concours du ténor Nachbauer (de Darmstadt), du baryton Betz (de l’Opéra de Berlin), de la basse-bouffe Hœtzel (de l’Opéra de Vienne), du ténor comique (d’Augsbourg) Schlosser, celui qui se fit boulanger par amour, il y a peu d’années. Mlles Mallinger (de Munich), et Dieiz ont tenu fort bien les rôles de femmes.

— L’orchestre et les chœurs se sont distingués aussi, et l’on a prodigué à Wagner des ovations à perte de vue, dans lesquelles il est juste de faire la part des circonstances : Les sympathies s’étaient à l’avance déclarées, elles étaient générales et réduisaient les dissidences à peu.

Mais il ne faut pas applaudir moins le roi de Bavière, par qui sont devenues réalisables les belles choses susdites. Il a généreusement agi; il a droit à la reconnaissance, non seulement des sectateurs de Richard Wagner, mais de tous ceux qui aiment l’art et s’intéressent à ses destinées. — Paris avait fourni son contingent d’artistes curieux, et ce n’étaient pas ceux-là qui se plaisaient le moins à vigoureusement applaudir.

Quant aux dissidents, au nombre seulement de douze à quinze, dont on pouvait constater la présence dans la salle de Munich, ce serait fort intéressante chose que de savoir jusqu’à quel point ils représentaient la justice ou l’erreur. — Il est assez difficile de s’en rendre compte en ce moment.

Nous n’avons pas besoin d’ajouter que les journaux allemands s’occupent beaucoup de l’œuvre récente. Ils ont été à peu près unanimes à constater un effet obtenu ; mais non tout à fait d’accord sur l’appréciation de cet effet.

« Le résultat, nous dit l’un, a dépassé l’espérance des amis du compositeur. Avec cet opéra, Wagner fait retour à la mélodie; c’est là ce qui donne à la pièce des chances pour être accueillie autre part. »

« Je ne suis point, reprend un autre, à citer parmi les fanatiques; mais je reconnais avec plaisir que l’ensemble de cet ouvrage a produit sur moi une impression… En ce moment encore, toutes ces masses d’intonations, toutes ces vagues musicales, tourbillonnent dans ma tête, et je me trouve comme un homme, revenant d’un long voyage en mer, qui croit toujours être sur le vaisseau et sentir le ballottement des vagues… |« Wagner a presque réussi à écrire un opéra-comique : son deuxième acte a droit à ce titre tout particulièrement, »

D’autres insistent encore sur le bon goût et sur les intelligentes façons du jeune souverain dilettante qui tenait à bien faire les choses et les a si bien faites ….

Applaudissons donc le compositeur tel qu’il nous apparait, sans songer à procéder par exclusions systématiques. Notre vœu serait que de nombreuses tentatives pussent être risquées aussi bien en France qu’en Allemagne, et dans tous les sens à la fois. Les occasions manquent et non les producteurs dont le public ne soupçonne même pas l’existence. A quoi a-t-il tenu que Robert-le-Diable ni les Huguenots ne vissent jamais le jour? — À ce qu’au lieu de se trouver fort heureusement millionnaire, Meyerbeer n’ait pas eu en main le levier indispensable à ses légitimes ambitions.

C’est le droit de tout compositeur de se lancer, autant qu’il le peut, à l’aventure, et d’apporter à l’art son contingent de recherches et d’essais, comme c’est le droit du public de ne pas se plaire dans telle direction à lui proposée. Ce public, juge en dernier ressort, n’a pas longtemps marchandé son admiration aux maitres du beau, qui, tous, ont su le conquérir en s’adressant à ses fibres secrètes, en lui parlant une langue intelligible d’abord. — C’est peut-être ce que va faire maintenant le savant auteur des Niebelungen. Rien pour cela ne lui manque, ce nous semble… À lui de nous dire ce qu’il veut, ce qu’il propose, plus clairement et de façon plus précise qu’il ne l’a fait jusqu’à ce jour. Il est sans doute aujourd’hui maître définitivement de son système, et ce « système, » aux yeux de ses amis, aurait l’ambition de résumer toute la musique depuis Sébastien Bach.

À la bonne heure!

PROSPER PASCAL.

1Une causerie du compositeur et critique musical Prosper-Auguste Pascal publiée dans L’Année illustrée du 20 août 1868.

L’article du journal le Figaro 1868 : Le compte-rendu de Léon Leroy, dans lequel il est aussi question du Roi Louis II de Bavière.

La radio bavaroise BR-Klassik retransmettra l’opéra en direct à partir de 15H05*. La chaîne de télévision allemande 3Sat retransmettra la première du Festspielhaus en différé le 27 juillet de 20h15 à 00h45. Pour nous mettre dans l’ambiance, je vous propose en attendant, un plongeon dans le passé avec un article du wagnérien Léon Leroy qui avait eu l’occasion d’assister à la création munichoise des Maîtres Chanteurs en 1868. Le compte-rendu fut publié dans le journal Le Figaro du 25 juin 1868.

LE NOUVEL OPÉRA DE WAGNER

Chaque nouveauté de Richard Wagner est un événement artistique d’une telle importance, que Figaro a cru devoir envoyer à Munich un rédacteur avec la mission de rendre compte des Maîtres Chanteurs. Avant-hier, M. Léon Leroy nous a adressé des détails très curieux sur les relations du roi de Bavière avec son compositeur favori. C’était comme un prologue du compte-rendu que voici :

A Monsieur Benedict, critique musical du FIGARO.

Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, opéra en trois actes et quatre tableaux; livret et musique de Richard Wagner. 1ère représentation au Théâtre-Royal de Munich, le dimanche 21 juin 1868.

Munich, 22 juin.

Avant d’esquisser la physionomie de cette première représentation, si intéressante à tant de points de vue, examinons rapidement, s’il vous plaît, le sujet du nouvel opéra de Richard Wagner. II est à peine besoin de dire qu’il ne s’agit plus ici de ce monde purement légendaire d’où le maître allemand a tiré la plupart de ses compositions dramatiques, notamment le Vaisseau fantôme, le Tannhaüser et Lohengrin.

Chacun connaît plus ou moins l’histoire authentique de ces Maîtres Chanteurs de Nuremberg, qui succédèrent, vers la fin du quatorzième siècle, aux Minnesinger (chantres d’amour, auxquels on donna en France le nom de Trouvères) et dont la corporation fut officiellement reconnue, en 1378, par l’empereur Charles IV, qui donna même des armoiries à cette société «d’artisans-poètes-musiciens.

On sait également que le doyen des Meistersinger, Hans Sachs, qui exerçait la profession de bottier (Schuster) répandit sa renommée dans l’Allemagne entière ; et qu’il fut l’organe poétique de la réforme. Hans Sachs maniait avec un égal succès l’hexamètre et le tirepied ; quelques antiquaires de Nuremberg montrent encore avec un certain orgueil des spécimens religieusement conservés, des talents multiples de leur célèbre compatriote. Je n’insisterai pas sur les bottes, de forme et de dimensions étranges, qui confectionnait le doyen des Maîtres chanteurs ; mais dans l’œuvre poétique du bottier nurembergeois comédies, tragédies, contes et fabliaux se trouve un recueil dont le titre original mérite une mention; ce sont les Mélanges de poésies magnifiques, belles, jolies et rimées.

Ce Hans Sachs est un des principaux personnages de la comédie imaginée par l’auteur du Tannhäuser ; car qui l’eût dit les Maîtres Chanteurs sont un opéra comique de la plus forte trempe, et où Wagner tout en réservant une large place aux expansions sentimentales, a révélée un vis comica étourdissant. Je vous en donnerai bientôt un échantillon.

Autour de Hans Sachs se groupent les autres membres de la corporation poétique et lyrique bijoutier, fourreur, ferblantier, charcutier, zingueur, savonnier, bonnetier, chaudronnier, boulanger et écrivain public : ce dernier est le Sainte-Foy de la troupe.

A ces personnages, dont les noms sont pour la plupart hérissés de consonnes formidables, se joignent Eva, la fille du bijoutier Pogner; puis Walther de Stolzing, jeune chevalier de Franconie.

Pour en finir avec le livret, j’ajoute qu’Eva, qui aime Walther et en est aimée, est promise par son père, le riche bijoutier Pogner, à celui des maîtres-chanteurs qui remportera le prix de poésie et de musique au concours annuel de la Saint-Jean. En conséquence, Walther, afin de pouvoir disputer la main d’Eva à l’écrivain public qui l’aime aussi et la poursuit de ses grotesques sérénades, Walther doit se faire admettre, moyennant un rigoureux examen, dans la corporation; après quoi, le jour de la Saint-Jean, les deux rivaux chevalier et gratte-papier se présentent devant le jury.

On devine l’issue de ce tournoi lyrique, l’une des plus remarquables scènes de l’ouvrage et qui termine le dernier tableau.

Toutes réserves faites, et ces réserves sont sérieuses, j’en indiquerai plus loin quelques-unes, si je disais ici tout ce que je pense de la valeur musicale de cet opéra, je ferais certainement sourire plus d’un lecteur, surtout parmi ceux qui, à Paris, ont sifflé le Tannhäuser sans trop l’avoir entendu. Toutefois, je leur dirais en passant à ceux-là et à beaucoup d’autres que jamais choix ne fut plus malencontreux que celui qui ouvrit les portes de l’Opéra français au héros du Venusberg : en effet, il fallait bien peu connaître nos goûts et nos habitudes pour risquer précisément à la scène de la rue Le Peletier le plus foncièrement germanique des opéras de Wagner, c’est-à-dire celui qui devait le plus sûrement contrarier nos prédilections nationales en matière de musique et de drame.

Fort heureusement, depuis cette chute mémorable, les Parisiens ont eu maintes occasions d’examiner de plus près la musique de Wagner ; aux Concerts populaires, ils ont entendu et souvent applaudi, ma foi ! des fragments de Rienzi, du Vaisseau fantôme, de Lohengrin, et aussi de ce même si vertement sifflé. Aujourd’hui donc, il est à peu près possible d’admirer tout haut le génie musical de l’auteur de Tristan, sans laisser présumer un trouble grave des fonctions cérébrales.

Ceci posé, j’exprime hardiment cette opinion que l’opéra représenté hier au Théâtre-Royal de Munich est une œuvre capitale, et par les beautés supérieures qu’il renferme, et par les heureuses modifications qu’il paraît indiquer dans les procédés du maître allemand. Son style s’est très sensiblement éclairci, sa phrase s’est précisée, les tonalités ne sont plus aussi fuyantes que par le passé ; et en dépit de la multiplicité des éléments mélodiques et harmoniques dont l’emploi simultané est encore un des caractères principaux de la manière de Wagner, la lumière jaillit plus vive de cette masse symphonique qu’il manie avec tant de sûreté et de puissance.

Il faut ajouter cependant que, malgré le mouvement et la vie qui abondent dans cette œuvre pleine de sève et de grâce juvénile, malgré ce souci de la vérité qui se manifeste jusque dans les plus infimes détails, Wagner ne s’est pas encore complètement affranchi, dans ses maîtres chanteurs, de ses dangereuses tendances aux développements excessifs.

Cet homme, qui pense à tout et veille à tout, semble ne tenir aucun compte de certaines lois de pondération qu’on ne transgresse pas impunément au théâtre. C’est ainsi qu’avec des entr’actes assez courts, la représentation d’hier – trois actes et quatre tableaux – a duré quatre heures et demie, quand elle eut pu, sans préjudice aucun, ce semble, être réduite à trois heures et demie.

Je signalais tout à l’heure le haut comique de quelques scènes des Maîtres Chanteurs. La plus achevée en ce genre est au deuxième acte.

Le théâtre représente une rue de Nuremberg, un décor merveilleusement pittoresque. Il fait nuit. L’écrivain public, armé d’une guitare, vocifère une sérénade sous le balcon d’Eva. (Quelle sérénade! quelle voix et quelle guitare!)

Les voisins, réveillés par cette bruyante mélopée qui a pris les proportions d’un « tapage nocturne », les voisins paraissent à leur fenêtre et protestent énergiquement. L’Almaviva d’échoppe continue sans sourciller. Alors un des voisins exaspéré sort armé d’une trique et court sus au chanteur.

Survient un passant qui prête secours à l’homme à la guitare ; d’autres voisins arrivent, puis d’autres passants, puis tout le quartier. Ni les uns ni les autres ne savent pourquoi on se bat ; mais tous se précipitent dans la mêlée avec furie. A leur tour, les femmes, en coiffe de nuit, se mettent aux fenêtres ; et, pour disperser les combattants, leur jettent dessus tous les ustensiles de ménage qui sont à leur portée. On n’ose pas se demander quel genre d’ustensiles les Nurembergeoises peuvent avoir sous la main à pareille heure ! Et notez que tout ce monde, hommes et femmes, chante en se trémoussant, et gesticulant, et chante fort bien.

Cette immense bouffonnerie, prodigieuse de composition, mise en scène et musique est admirablement exécutée. Les Allemands se tordaient de rire.

Il est temps que j’arrive à ce qui est spécial à la soirée d’hier.

La salle du Théâtre-Royal de Munich rappelle, avec des proportions beaucoup plus vastes, celle du Vaudeville de Paris ; l’insuffisance de l’éclairage achève de lui donner un aspect d’une salle médiocre. Au premier étage, et faisant face à la scène, est la loge royale, sorte de salon dont la hauteur occupe l’intervalle d’une galerie à l’autre et qu’éclaire un petit lustre. Cette loge est flanquée de deux grandes cariatides. Au-dessus du rideau de la scène et au milieu de la frise du manteau d’arlequin, le cadran d’une horloge qui marque très bien l’heure remplace les armes ou attributs en usage chez nous. L’orchestre des musiciens est aussi nombreux que celui de l’Opéra de Paris. Chaque pupitre est éclairé par une forte lampe avec abat-jour. Au centre de l’orchestre, et non pas près de la rampe, se tient le conducteur, M. Hans de Bulow, le gendre de Liszt, l’ami intime, l’alter ego de Wagner. M. de Bulow, dont la main droite est gantée de blanc, dirige l’exécution debout. Sur son pupitre est la partition à grand orchestre ; mais ce n’est que pour la forme, car M. de Bulow sait par cœur cette énorme partition, comme il sait d’ailleurs toute la musique de Wagner, sans en excepter une triple croche.

Le spectacle est annoncé pour six heures. Dès six heures moins un quart la salle est remplie. On voit bien que nous ne sommes pas à Paris, au milieu de ce peuple « vif et effervescent, » au dire d’un philosophe allemand : rien de ce brouhaha, de cette animation fiévreuse qui prélude à nos premières représentations, à peine quelques conversations isolées et discrètes. A six heures moins quelques minutes, le jeune roi parait dans sa loge ; il arrive seul, sans apprêt, sans pose, avec la simplicité du premier bourgeois venu. Et comme il n’y a ici ni claque, ni officieux d’aucune sorte, nulle acclamation ridicule ne se fait entendre.

Le visage de ce roi de vingt-trois ans a une réputation de beauté bien méritée. Je n’emploierai pas pour la caractériser cette banale épithète de joli garçon qui sert communément à désigner les coiffeurs et les ténors soigneux de leur moustache et de leur chevelure ; l’expression songeuse de ce beau visage, aux lignes harmonieuses et fermes, ne mérite pas cette injure. La vérité est que Louis II a une des plus belles têtes de jeune homme qui se puissent rêver. Et pourtant le souverain actuel de la Bavière ne paraît nullement disposé à marcher sur les traces de celui qui fit de la danseuse Lola Montès la comtesse de Lansfeld.

Peu de temps après l’ouverture, une superbe page symphonique à l’allure chevaleresque, Richard Wagner venait prendre place dans la loge d’honneur, à côté du roi, qui échangeait quelques mots avec lui de temps à autre, jusqu’à la fin de la soirée, l’auteur des Maîtres Chanteurs est resté auprès de son royal ami, qui semblait ainsi vouloir lui donner un nouveau et public témoignage de son affectueuse protection.

Peut-être y avait-il là encore une mesure préventive contre un orage possible. Précaution inutile, en tous cas, car le succès s’est affirmé dès la fin du premier acte, et après les deuxième et troisième actes, Richard Wagner, acclamé par toute la salle, sauf une douzaine de dissidents, ni plus ni moins, a dû reparaître dans cette même loge royale, vers laquelle tous les regards étaient tournés. J’ai peu de goût pour ces sortes d’exhibitions; mais je constate, pour l’excuse du héros de ces ovations, qu’il s’est fait très longuement prier.

Ainsi s’est passée cette mémorable soirée dont je ne saurais terminer le compte rendu sans citer les noms des principaux artistes qui ont concouru a l’exécution des Maîtres Chanteurs. Je nommerai donc MM. Betz (Hans Sachs), baryton de l’Opéra de Berlin ; Hœlzel (l’écrivain public), basse bonne de l’Opéra de Vienne ; Nachbauer (Walther), ténor de Darmstadt, dont la fière tournure ne ressemble guère à celle de MM. tel et tel de l’Opéra de Paris ; puis mademoiselle Mallinger, de Munich, une poétique Eva ; et enfin un ténor bouffe, M. Schlosser, d’Augsbourg. Celui-ci a une histoire trop singulière pour que je ne vous la raconte pas en quelques mois. M. Schlosser, étant ténor à l’Opéra d’Augsbourg, s’éprend de la fille d’un boulanger de la ville. Il demande sa main au père qui consent au mariage à la condition, sine qua non, que M. Schlosser quittera le théâtre pour se faire boulanger. Et M. Schlosser s’est fait boulanger. Puis, comme Wagner sollicitait son concours pour les Maîtres Chanteurs, le boulanger a quitté son fournil pour venir à Munich. Je ne sais pas si M. Schlosser fait de bon pain ; mais je vous assure que, comme ténor bouffe, il en vaut bien un autre. Je serais sans excuse si je n’ajoutais à cette liste, le nom de M. de Bülow qui a été l’âme de cette remarquable exécution. Quand on représente un opéra de Richard Wagner, à Munich, sous la direction de M. de Bülow, le rôle de chef d’orchestre n’est plus une fonction, c’est, un apostolat.

Un dernier mot. Au fond de sa retraite, sur les bords du lac de Lucerne, Richard Wagner pense toujours à la France, à Paris. Il sait bien, comme l’ont su Meyerbeer, Rossini et Verdi, qu’à Paris seul appartient la consécration définitive. Quoi qu’on en ait dit, et quoi qu’il en ait dit lui-même quelque part, Wagner y aspire de toutes ses forces.

Léon Leroy

*A retrouver en France sur France-Musique