Le Capitole de Toulouse reprend en ouverture de saison Thaïs, l’opéra de Jules Massenet, dans une mise en scène de Stefano Poda (Teatro Regio de Turin, 2008) et avec une direction d’Hervé Niquet. L’ouvrage est certes moins souvent programmé que Manon ou Werther, mais on peut assez régulièrement en noter des reprises marquantes. Pour s’en tenir au Capitole, on peut rappeler la mise en scène de Nicolas Joël et Hubert Monloup en 1988, une production dans laquelle s’illustrèrent Karen Huffstodt et Alain Fondary. Ce dernier venait à la suite d’une lignée de chanteurs français de l’après-guerre longtemps spécialistes du rôle d’Athanaël comme Michel Dens (qui l’a interprété à Toulouse), Michel Roux (avec Léontyne Price en 1959 à Chicago), Ernest Blanc ou Robert Massard, toujours parmi nous après avoir fêté récemment et médiatiquement ses 100 ans. C’est sous les applaudissements que le public du dimanche 28 septembre a salué sa présence à la représentation d’un opéra qu’il a enregistré à deux reprises. Ils ont encore de brillants successeurs avec par exemple Ludovic Tézier, Athanaël à Monte-Carlo au côté de Marina Rebeka en 2021.

Thaïs est à la conjonction d’une époque, d’une écriture et d’une partition. Thaïs composée sur un livret de Louis Gallet a été créée en 1894 à l’Opéra, puis repris en 1998 dans une version révisée. Dans les dernières années du siècle la vie lyrique ne se relâche pas.

Dans la décennie 1890-1900, Massenet donne Werther (1892), La Navarraise (1894), Sapho (1897), Cendrillon (1899). C’est aussi la décennie d’ouvrages naturalistes majeurs dont témoignent Le Rêve (1891) et l’Attaque du moulin (1893) d’Alfred Bruneau, avant Louise de Charpentier en 1900. Le vérisme lui-aussi s’annonce : Cavalleria Rusticana de Mascagni en 1892, Paillasse de Léoncavallo en 1894, la Vie de Bohême de Puccini en 1898, ces trois ouvrages donnés en traduction. Ajoutons Phryné de Saint-Saëns (1893), Fervaal de Vincent d’Indy (1897), L’Ȋle du rêve de Reynaldo Hahn en 1898, sans omettre Véronique de Messager (1898) et les Saltimbanques de Louis Ganne (1899).

Un opéra « Troisième République »

Anatole France est très célèbre à son époque et c’est de l’un de ses romans au titre éponyme qu’est tirée Thaïs. Le scepticisme de l’œuvre n’était pas a priori fait pour attirer l’attention de Massenet, « peintre de l’éternel féminin » selon Vuillermoz. Les dernières décennies du siècle recoupaient d’autres valeurs que les auteurs pouvaient infuser en gardant de l’œuvre littéraire ce qui leur convenait.

On en connaît la trame. Dans l’Égypte ancienne le moine cénobite Athanaël entend convertir à la religion chrétienne la courtisane Thaïs à l’origine de la vie dissolue qui règne à Alexandrie. Il convainc Thaïs, éprise d’une forme d’éternité, de le suivre dans un monastère. Le prêtre connaît un retour de flamme amoureux pour celle qu’il avait connue dans sa jeunesse, pendant que la novice aspire sincèrement à une vie de recluse. Athanaël extériorise et proclame son amour pour Thaïs au moment où cette dernière s’éteint d’épuisement à ses pieds.

Massenet comme d’ailleurs Anatole France met en scène des personnages qui ont pu choquer. Même si on ne retrouve pas dans l’opéra l’anticléricalisme du roman, le fait de dévoiler la vie sexuelle d’un religieux, y compris à travers les parades mises en œuvre pour la cacher, porte atteinte à la doxa cléricale et à l’ordre social. Thaïs en ne percevant pas, ou du moins en feignant de ne pas percevoir l’hypocrisie d’Athanaël, créé une forme d’acharnement du religieux. La détestation du monde proférée dans le grand air « Voici donc la terrible cité » n’est que l’envers de sa frustration.

Le sujet appelait un discours musical adapté à lui. Il est mis en évidence par l’écriture du livret en prose et par une déclamation qui n’emprunte ni à l’opéra historique ni au wagnérisme. On reconnaît dans la partition les ariosos très lyriques faits des élancements mélodiques propres au compositeur, presque une signature.

Il fallait en même temps ne pas décontenancer le public, même si son attente était intériorisée. Une certaine linéarité du parcours de Thaïs s’oppose au double jeu et aux sentiments latents d’Athanaël, qui se manifestent différemment selon les versions. Le décor place le moine cénobite dans le contexte réaliste de la Thébaïde de l’acte I et de l’acte III dans la version intégrale, puis dans celui épuré de l’oasis. Le couvent de l’abbesse Albine à l’acte III ne trompe pas sur le parcours religieux. De tels lieux mettent d’autant plus en relief les pulsions du moine qu’ils créent des effets de contraste. Dans l’espace public Athanaël sera d’abord admis, mais vite rejeté. Louis Gallet et Massenet semblent se pencher sur un cas clinique et peuvent ainsi mettre à distance la perversité de celui qui masque et dissimule derrière le discours religieux un érotisme réfréné, mais aussi exalté. L’allure réaliste de ce trouble est inscrit dans des passages qui font alterner le rigorisme de façade (parfois la cruauté), le transfert dans les propos à double sens, et la déclaration explicite notamment à la fin de l’opéra où Athanaël clame son amour des plaisirs charnels et quasiment son aversion pour la religion. Les auteurs ont néanmoins supprimé la réprobation des sœurs d’abord envisagée.

Ce dévoilement presque clinique rattachait l’opéra à la morale de la Troisième République, où les expériences de Charcot faisaient recette (Louis Gallet a lui-même écrit sur l’hôpital de Lariboisière). De plus Massenet ne renonçait pas à la dramaturgie conventionnelle voulue par l’Opéra de Paris. Thaïs se convertit dans le décor historique où figure Nicias, son amant. Massenet a même accentué le côté grand opéra en passant d’un ballet des Tentations en situation dans la première version au divertissement exotique écrit pour la reprise de 1898.

On comprend pour ces raisons que l’opéra puisse interroger un metteur en scène d’aujourd’hui.

Le spectacle du Capitole signé Stefano Poda

Le spectacle est la reprise de la production du Teatro Regio de Turin de 2008. Le metteur en scène Stefano Poda est devenu incontournable pour avoir renouvelé l’art de la mise en scène, notamment celui découvert aux Arènes de Vérone avec Aïda et Nabucco, cette dernière œuvre proposée au Capitole en 2024. Il se prépare à réaliser parallèlement à sa carrière à l’opéra un film d’anticipation.

En 2008 il signait la mise en scène, les décors, les costumes, les lumières, la chorégraphie saisis dans le projet unifié de ce Thaïs repris à Toulouse.

La production est bluffante sur tous les plans.

Première satisfaction, la version intégrale retenue de 1898 incluant le « divertissement » (sic !) du deuxième acte remplaçant le ballet des Tentations de 1894 et le maintien à l’acte III du second tableau de la Thébaïde. Cette exhaustivité installe le spectacle sur la durée (avec deux entractes) compensant les violentes ruptures de l’action.

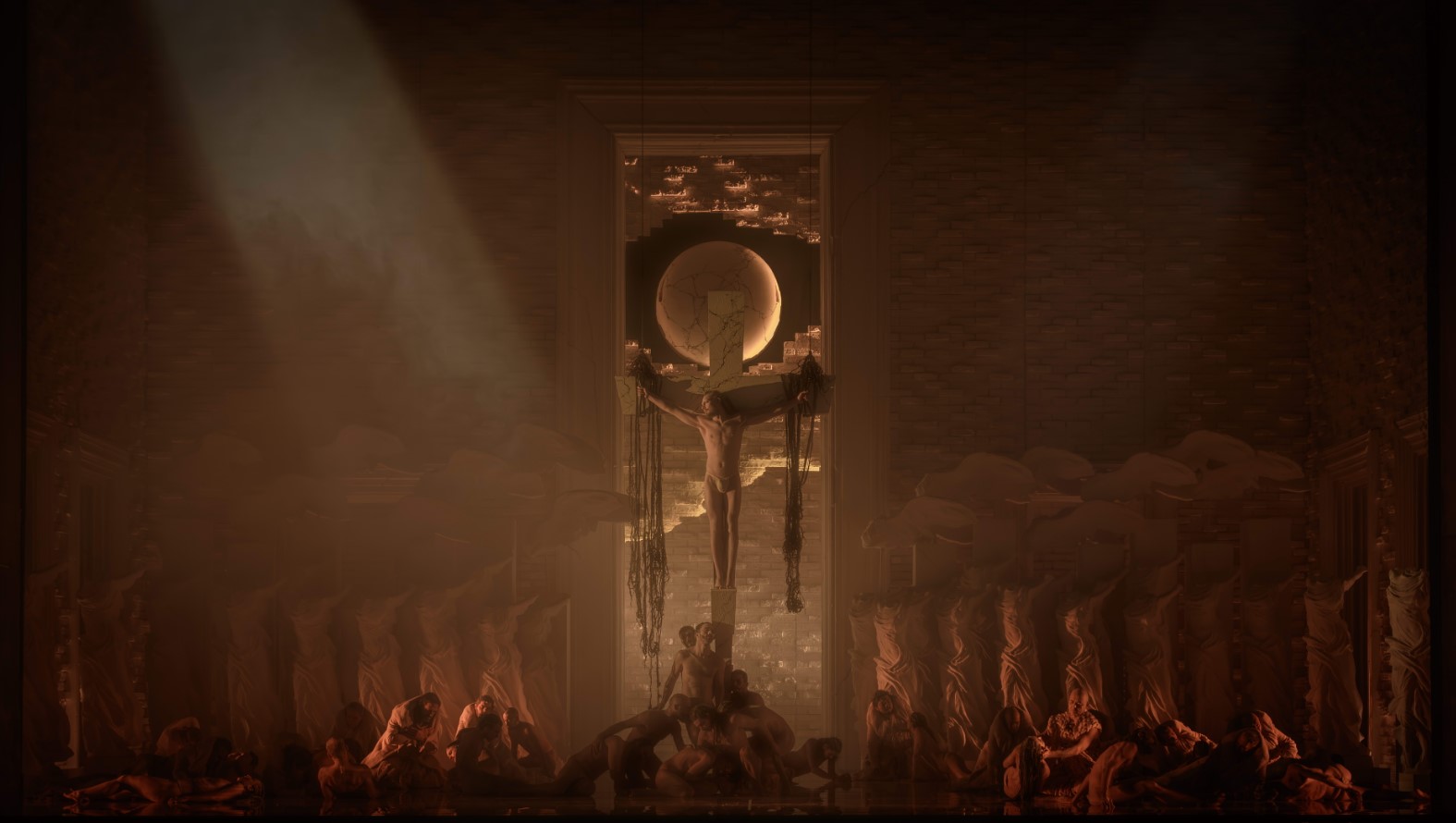

Deuxième intérêt de la production : la conception affichée de l’ouvrage. Stefano Poda, aux antipodes du roman d’Anatole France, place Thaïs dans un contexte spirituel assumé. Il appréhende l’action dans sa dimension surnaturelle et mystique, mais empoignant aussi les passions humaines. La scénographie se prête à cette conception revisitée de l’ouvrage. Le seul décor dans son unicité fait de hautes murailles, que perce un astre et qu’habille une statuaire muséale, sera constamment enrichi. Il sera l’objet au rythme des retournements de l’intrigue de transformations et d’une absorption dans une vision religieuse riche en significations et symboles.

La première transfiguration provient des lumières qui créent la féerie et l’irréalité (les bleus qui ouvrent l’acte II !). La figure du Christ traverse le spectacle en disparaissant lorsque surgissent les flashs érotiques d’Athanaël au premier acte ; après plusieurs occurrences, il émanera dans le finale de l’opéra de la cellule modulaire de Thaïs. L’ouvrage fondé sur la pénitence verra ceux qui souffrent et expient drapés de noir ; noir aussi pour les invités masqués lors de la fête de Nicias ; les bannières agitées renvoient aux stupres d’Alexandrie. La mort à soi-même présente dans la mystique chrétienne fera émerger toutes sortes de processions mortuaires. On n’aura jamais montré Massenet comme allant aussi loin scéniquement dans sa peinture de la femme pécheresse (mais « sauvée » !) à laquelle on rattache souvent son œuvre.

Cette thématique est aussi au service de la mise en scène et de la direction d’acteurs. La scène est remplie de façon presque surréaliste par une surenchère de motifs oniriques. Lors des grands numéros chantés les personnages sont focalisés devant des murailles, les premières blasonnées ; dans leur seconde occurrence on voit les détails du corps féminin subir les atteintes du temps. Au troisième acte lors du chemin vers la sainteté, mais aussi lors de la perdition d’Athanaël on voit de la muraille par deux fois s’extraire des mains qu’on pense secourables, mais qui suggèrent un symbolisme ouvert à bien des interprétations. Autres symboles : des épées, un sablier qui descendent des cintres, mais aussi des corps comme suppliciés, gisants inversés, pouvant évoquer le Purgatoire.

Troisième satisfaction, le traitement de la danse. On se félicite qu’on n’ait pas coupé le ballet comme on le voit dans trop de spectacles arguant que les fameux ballets de « la grande boutique » n’étaient que des occasions de rendez-vous avec le Jockey Club. Cette idée semble ici heureusement combattue. Les danseurs ne sont pas ceux de la compagnie du Capitole, mais des interprètes issus de l’historique de la production traduisant les enjeux du surnaturel chrétien. La chorégraphie d’une incroyable inventivité accompagne toute la production dont elle est une des plus puissantes données créatrices.

Les chanteurs et l’orchestre

Quelques mots sur les rôles dits secondaires indiquent combien le spectacle s’engage dans un paysage vocal global.

Thaïs Raï Westphal et Floriane Hasler sont respectivement dans Crobyle et Myrtale la touche vocale de style et le piquant du théâtre qu’on attend. Marie-Ève Munger parsème de sa pyrotechnie la partie de la Charmeuse. Il est rare de trouver dans le rôle d’Albine une interprète aussi rayonnante que Svetlana Lifar. Frédéric Caton dans Palémon apporte la rondeur des sons et la présence au parlé-chanté du rôle.

Jean-François Borras est évidemment un Nicias de luxe pour un rôle court, mais doté de très belles phrases et d’un lyrisme certain ; la personnalité vocale de l’artiste y pourvoient par la richesse du timbre, la justesse de la ligne et le choix des couleurs.

Les deux rôles de Thaïs et d’Athanaël méritent d’être rapprochés, les deux artistes les incarnant faisant état chacun dans leur interview (voir Vivace !, n° 23) d’une mise en relation du théâtre avec leur vécu. La rencontre des deux artistes laissait une impression d’authentique sincérité et d’engagement total.

Dans le rôle de Thaïs on retrouve sur la scène du Capitole la cantatrice américaine Rachel Willis-Sørensen qui apporte toutes les nuances voulues par le rôle incarné dans toute sa profondeur. Railleuse dans « Qui te fis si sévère », lumineuse, le haut registre brillant, dans « Dis moi que suis belle », elle distille les modulations et les demi-teintes sur le souffle dans le parcours de la conversion dans l’air « L’amour est une vertu rare » ou dans le duo « Baigne d’eau » ; le lyrisme lumineux s’épanouit dans le finale « C’est toi mon père ». Celle qui peut chanter aussi bien Arabella, Leonora qu’Elsa équilibre l’intériorité et les extériorisations, la puissance et la maîtrise des lignes, la raffinement et la projection « marmoréenne », a-t-on pu lire.

L’ Athanaël de Tassis Christoyannis, acclamé par le public, joue sur le double registre de la vie du moine et des pulsions irrépressibles ; l’ambiguïté est sensible, mais contenue, jusqu’au premier aveu fait dans la seconde Thébaïde. La passion humaine éclate dans le finale néantisant le plan spirituel. Nul en l’occurrence n’est mieux placé que l’interprète pour analyser fort bien sa voix dans l’interview donnée dans le dossier de presse et Vivace ! En se distinguant des « barytons à la couleur dramatique », Tassis Christoyannis ajoute : « Dans une tradition plus ancienne, mes modèles – Roger Bourdin et Robert Massard – offraient une approche plus lyrique du rôle. C’est dans cette lignée que je me situe naturellement. Pour ma part, je privilégierai la dimension spirituelle et la profondeur introspective plus que la puissance extérieure de l’émission vocale. » On ne peut que corroborer cette conception psychologique et vocale des plus cohérentes ; elle a trouvé son plein épanouissement dans l’art raffiné de l’interprète.

Hervé Niquet à la tête de l’Orchestre national du Capitole sublime les propositions du théâtre et les carrures vocales. Il appréhende à l’aune d’un regard exigeant la musique de Massenet considérée comme ni facile ni sirupeuse, mais savante et théâtrale. Les chœurs du Capitole comme à l’accoutumée sont parfaits, leur plus dans cette production étant leur sens du jeu et du théâtre.

Le public a très longuement ovationné le spectacle.

Didier Roumilhac

28 septembre 2025

Direction musicale : Hervé Niquet

Mise en scène, décors, costumes, lumières, chorégraphie : Stefano Poda

Thaïs : Rachel Willis-Sørensen

Athanaël : Tassis Christoyannis

Nicias : Jean-François Borras

Palémon : Frédéric Caton

Crobyle : Thaïs Raï-Westphal

Myrtale : Floriane Hasler

La Charmeuse : Marie-Ève Munger

Albine Svetlana Lifar

Un serviteur : Hazar Mürsítpinar

Un cénobite : Hun Kim

Un homme du peuple : Alfredo Poesina

15 danseurs(ses)

Orchestre national du Capitole

Chœur de l’Opéra national du Capitole

Chef des chœurs : Gabriel Bourgoin