En préambule : les souvenirs marquants de soirées historiques au Liceu

En pénétrant dans le grandiose Théâtre du Liceu de Barcelone, somptueux joyau lyrique de la capitale catalane, nombre de souvenirs marquants reviennent raviver nos émotions…

C’est en effet ici que nous vîmes la première Norma de Montserrat Caballé, dans une interprétation qui allait faire date à jamais dans l’histoire du bel canto romantique. La soprano mythique y révélait déjà cette voix ample, ductile, d’une pureté diaphane, qui allait la hisser au rang de légende.

Dans ces murs encore la chance nous permit d’entendre, à la fin de sa prestigieuse carrière, le grand ténor Giuseppe Di Stefano, idole de la Scala de Milan et partenaire attitré à la scène comme au disque de Maria Callas, dans Fedora d’Umberto Giordano aux côtés de Claudia Parada dans le rôle-titre.

Et comment oublier ce Samson et Dalila mémorable avec José Carreras, le ténor barcelonais dans une production frappée du sceau de son charismatique interprète principal ?

Aujourd’hui, Rusalka à l’affiche du Grand Théâtre du Liceu vient inconsciemment, retrouver ces fantômes sublimes du passé. Car ce théâtre n’est pas seulement un lieu de représentation : il est un temple de la mémoire lyrique, un écrin où vibrent encore les voix célèbres d’hier, celles qui nous ont fait aimer passionnément l’opéra à jamais.

La mise en scène métaphorique de Christof Loy dans l’univers brisé de la danse classique

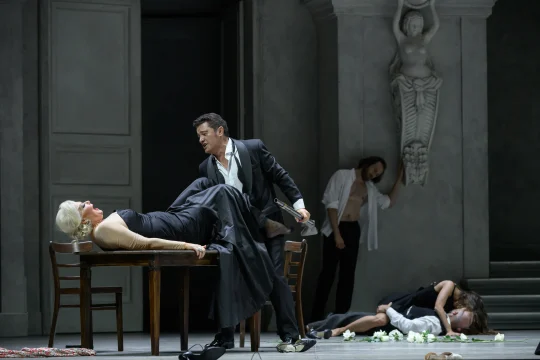

Comme à son habitude, Christoph Loy inscrit sa mise en scène dans un espace clos, emblématique de sa grammaire scénique. On retrouve ici l’une de ses signatures visuelles : une large porte aux angles légèrement arrondis ouvrant sur un autre monde, un passage symbolique vers l’inconscient ou vers l’irréel, déjà utilisé dans sa lecture du Triptyque de Puccini ou plus récemment dans Werther au Théâtre des Champs-Élysées pour ne prendre que deux exemples récents qui ont été chroniqués dans nos colonnes.

Loin des berges d’un lac féerique – à l’instar des mises en scène plus traditionnelles de Rusalka – le cadre imaginé par Loy est celui d’une salle de répétition de danse, donnant elle-même sur un théâtre à l’italienne. Ce dispositif s’inscrit dans une logique de distanciation et de transposition symbolique : Rusalka est ici une danseuse blessée, physiquement brisée, marchant avec des béquilles, tandis que ses compagnes, incarnant les nymphes, sont elles aussi des danseuses, échos d’un passé lumineux ou d’une jeunesse inaccessible.

Le rocher emblématique sur lequel Rusalka s’assied dans les versions classiques est également transposé : il devient un élément de décor symbolique dans cette salle de théâtre désaffectée, comme une métaphore d’un art en ruines ou d’un corps meurtri. La scène est dominée par un immense lustre suspendu au plafond, rappelant à la fois le faste déchu d’un théâtre ancien et l’ombre d’un rêve inaccessible dans un monde broyé et déclinant. Autour de Rusalka gravitent alors des personnages fantomatiques ou grotesques, qui semblent surgir de différentes strates de sa mémoire ou de son inconscient, accentuant le caractère onirique, halluciné et tragique de cette relecture porté en outre par une chorégraphie électrisante et échevelée de Klevis Elmazaj.

Poursuivant sa relecture poétique et introspective de Rusalka, Christof Loy inscrit son travail dans une esthétique théâtrale très singulière, mêlant onirisme, mélancolie et distanciation. Loy introduit d’autres éléments symboliques, notamment issus de l’univers de la commedia dell’arte et de l’univers burlesque. Deux personnages, surgis comme des clowns tristes ou grotesques, rappellent indubitablement les célèbres duos du cinéma muet ou de la bande dessinée : Laurel et Hardy, voire les Dupont et Dupond d’Hergé. Ils assurent des transitions ou des respirations comiques dans un univers pourtant traversé par la douleur et la fatalité. Ces figures bouffonnes jouent ainsi un rôle de contrepoint aux personnages principaux, souvent plus tragiques.

Asmik Grigorian dans un rôle qui révèle à nouveau l’étendue de son génie interprétatif.

Quelques semaines seulement après avoir enflammé la scène de l’Opéra Bastille dans Il Trittico de Puccini, Asmik Grigorian continue de tracer son sillage flamboyant dans le paysage lyrique mondial. À Paris, ce Triptyque, déjà salué au Festival de Salzbourg, avait trouvé dans la mise en scène sobre et poignante de Christof Loy un écrin idéal pour révéler toute l’étendue du génie interprétatif de la soprano lituanienne.

Endossant successivement les trois rôles féminins – Lauretta (Gianni Schicchi), Giorgetta (Il Tabarro), et Suor Angelica (Suor Angelica) – Asmik Grigorian avait littéralement subjugué le public parisien. Chaque soirée se concluant dans un déluge d’ovations, culminant lors de la dernière représentation par une pluie de roses lancée par les musiciens de l’orchestre depuis la fosse jusqu’à la scène, geste rarissime dans la grande salle de Bastille1.

La voix est d’une malléabilité confondante, à la fois tranchante et caressante, limpide et véhémente, capable d’exprimer la douleur muette, la révolte ou l’ironie en un seul souffle. Mais au-delà de la voix – riche, ductile, intensément expressive – c’est l’intelligence dramatique de l’artiste qui fascine : chaque personnage prend chair sous ses traits, non pas dans une recherche d’effets ou de bravoure, mais dans une vérité nue, troublante, presque dérangeante.

Asmik Grigorian, aujourd’hui, domine l’opéra du XXIe siècle comme peu d’artistes avant elle. Elle renouvelle profondément la figure de la « soprano assoluta », non plus diva inaccessible, mais femme contemporaine, traversée de blessures, de doutes, de passions. Elle apporte à ses rôles une modernité et une vérité qui transcendent les personnages qu’elle incarne et ce avec une économie de moyens stupéfiante débarrassée de tout maniérisme et afféteries qui sonnent faux chez nombre de cantatrices. Une révolution scénique et vocale que l’on n’avait plus connue depuis l’avènement de Maria Callas, à qui l’on ne peut s’empêcher de la comparer non pour des raisons strictement vocales, mais pour cette manière singulière de faire du théâtre lyrique un art de l’incandescence.

Il convient de souligner qu’Asmik Grigorian n’aborde pas le rôle de Rusalka pour la première fois sur la scène du Théâtre du Liceu. Cette héroïne de Dvořák est devenue pour la soprano lituanienne un de ses rôles fétiches qu’elle a incarné à plusieurs reprises dans différentes productions anthologiques.

Celle présentée à Barcelone – signée par Christoph Loy (tout comme le Tryptique de Puccini) – avait été créée initialement en 2020 au Teatro Real de Madrid (avec un dvd édité à cette occasion par la firme Unitel). Elle fut reprise avec succès en 2022, toujours dans la capitale espagnole, avant d’être accueillie par les opéras de Dresde et de Valencia. La mise en scène épurée, introspective et profondément psychanalytique de Christof Loy s’accorde admirablement avec l’approche dramatique d’Asmik Grigorian, qui excelle à restituer la complexité intérieure de la nymphe – artiste vulnérable – sacrifiée, exclue de l’amour et de la société avec une intensité dramatique et une vérité émotionnelle rares. Mais c’est bien avant cette collaboration qu’Asmik Grigorian s’était déjà imposée dans le rôle de Rusalka, en 2013 notamment au Komische Oper de Berlin dans une production signée Barrie Kosky. Cette version, plus baroque et fantasque, révélait déjà l’aptitude rare de la chanteuse à conjuguer la puissance émotionnelle à l’exigence musicale de l’ouvrage.

Enfin, il ne faut pas omettre son interprétation de la nymphe aquatique dans la mise en scène du Royal Opera House de Londres en 2023, confiée au tandem Anne Yee et Natalie Abrahami (avec un dvd édité à cette occasion par la firme Opus Arte) . Ce projet audacieux, mêlant art contemporain et théâtre performatif, avait placé l’héroïne dans un univers métaphysique et post-industriel, et offrait à la cantatrice un écrin particulier, dans lequel sa présence scénique magnétique faisait naître une émotion d’une intensité exceptionnelle. Asmik Grigorian était également à l’affiche de la Rusalka signée par Dmitri Tcherniakov au San Carlo de Naples en 2024 qui situait l’action de l’opéra dans le monde désenchanté du sport nautique de haut niveau.

Chacune de ces incarnations a contribué à bâtir un véritable panthéon autour de ce rôle que Grigorian transcende, tant par sa technique vocale irréprochable que par son engagement dramatique total. Elle en a fait l’un des piliers de son répertoire et sans doute l’une des Rusalka les plus prodigieuses de notre temps. Et de surcroît la véracité de la danse sur pointes à plusieurs reprises au cours de la représentation – un incroyable exploit ! – ne fait que rajouter au mythe.

Une distribution d’un très haut niveau artistique

Outre la prestation absolument exceptionnelle d’Asmik Grigorian dans le rôle-titre, cette production barcelonaise de Rusalka bénéficie d’une distribution vocale de tout premier plan.

Le ténor Piotr Beczała campe un Prince d’une rare noblesse vocale. Artiste à la carrière internationale éminente, il conserve une voix d’une ardeur juvénile et d’une beauté plastique qui n’a que peu de rivaux à l’heure actuelle. Sa grande scène finale ornée de demi-teintes subtilement dosées, d’aigus vaillants et d’un legato somptueux, constitue un sommet d’émotion, prouvant une fois de plus combien ce ténor sait toucher le cœur du public.

Autre figure notable de la distribution : la Princesse étrangère incarnée par Karita Mattila. L’ancienne grande soprano lyrique finlandaise, reconvertie dans des rôles de caractère, offre ici une interprétation magistrale, à la fois hautaine, prédatrice, et vocalement toujours percutante. Sa présence scénique magnétique donne une véritable densité à ce personnage souvent traité de manière secondaire.

On soulignera également l’excellente prestation de l’imposant baryton-basse Alexandros Stavrakakis dans le rôle de Vodník. Doté d’un timbre sombre, velouté et parfaitement projeté, il livre une figure paternelle à la fois protectrice et désespérée dans un monde en voie de disparition. Son autorité vocale alliée à une expressivité intériorisée le destinent tout naturellement au grand répertoire wagnérien, dans lequel il devrait s’imposer. Et quel magnifique et émouvant duo que celui avec Rusalka !

Un autre personnage particulièrement investi dans cette mise en scène est celui de la sorcière Ježibaba, ici campée par une imposante Okka von der Damerau aux allures de mère maquerelle ou de matrone inquiétante, incarnation des puissances archaïques et féminines du désir et de la transgression. L’interprète, au physique imposant et à la voix caverneuse, en fait une figure presque wagnérienne, à la fois grotesque et terrifiante,.

Quel chef que Josep Pons à la tête d’une phalange de très haut niveau dont on ne sait qu’admirer tant tous les pupitres sont éblouissants ! Cordes sensuelles et diaphanes, cuivres jamais pris en défaut, bois enivrants… Toute la langueur slave chante dans cette magique et envoûtante traduction musicale de l’œuvre d’Antonin Dvořák

Christian Jarniat

1er Juillet 2025

1Voir les articles sur le Triptyque de Puccini à l’Opéra de Paris dans nos colonnes

Direction musicale : Josep Pons

Mise en scène : Christof Loy

Chorégraphie : Klevis Elmazaj

Scénographie : Johannes Leiacker

Costumes : Ursula Renzenbrink

Lumières : Bernd Purkrabek

Distribution :

Rusalka : Asmik Grigorian

Le Prince : Piotr Beczała

La Princesse étrangère : Karita Mattila

Ježibaba : Okka von der Damerau

Vodnik : Aleksandros Stavrakakis

Kuchtík : Laura Orueta

Hajny : Manel Esteve

Lovec : David Oller

Première nymphe : Julietta Aleksanyan

Deuxième nymphe : Laura Fleur

Troisième nymphe : Alyona Abramova

Chœur du Grand Théâtre du Liceu

Orchestre Symphonique du Grand Théâtre du Liceu