Un parcours informatif, grâce au récent livre d’ Héctor Sabo, dans la vie et les idées de la vedette argentine ayant toujours cherché à « créer une musique plus attractive pour les oreilles que pour les pieds ». Autrement dit, le bandonéon porte bonheur à ceux qui poussent la nécessité créative jusqu’à consulter Arthur Rubinstein, autant qu’à se former avec Nadia Boulanger, Alberto Ginastera et Hermann Scherchen.

******

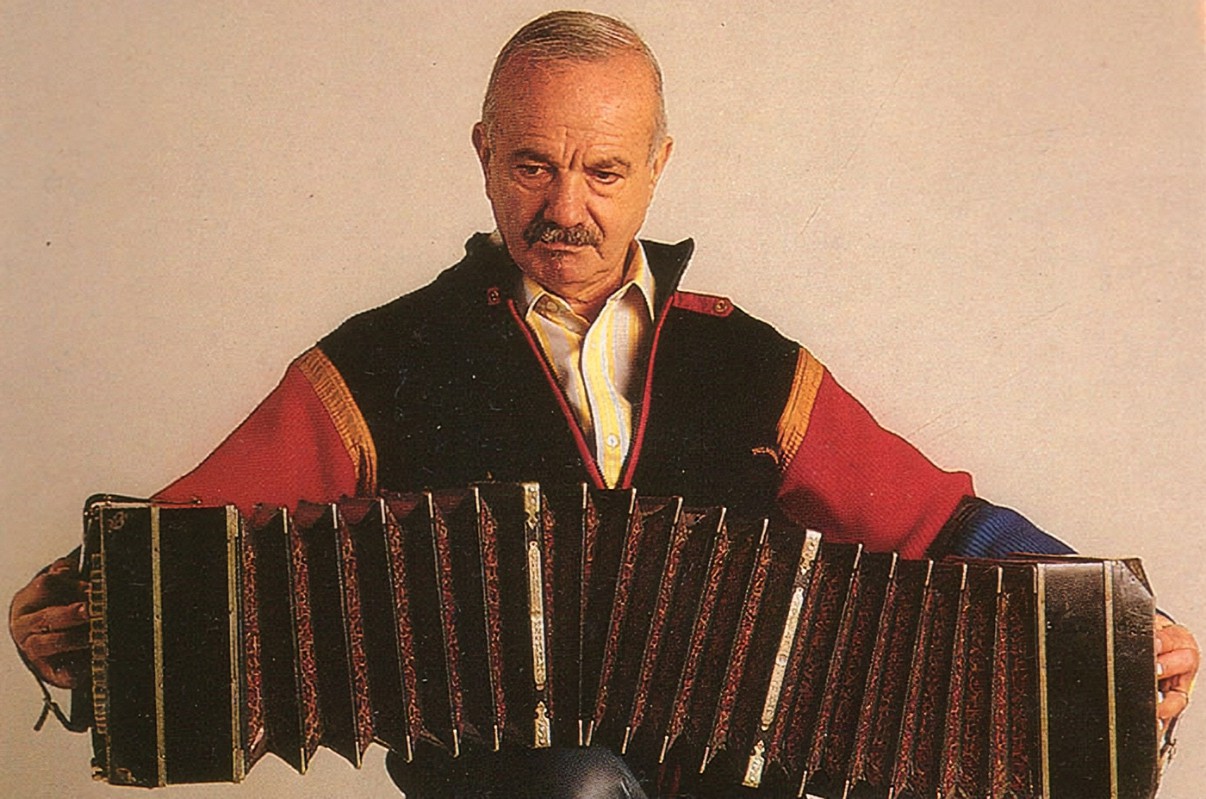

Il avait rêvé d’écrire un opéra sur Eva Perón et un autre sur Carlos Gardel. Mais le destin en décida pour lui de manière différente. Astor Piazzolla (1921-1992) est devenu l’un des symboles de l’Argentine et un mythe pour un certain nombre de musiciens. Une partie d’entre eux appartient aux sphères supérieures de la musique classique. Tel est le cas du fameux violoniste Gidon Kremer, jouant régulièrement « Soledad », se disant fasciné par l’art du bandonéon. Il se montre captivé par le mode d’expression du tango, carte de visite majeure d’une nation d’émigrés installés sur un immense territoire. Quant aux Argentins diasporiques, ceux établis notamment en Europe, ils sont en permanence les ambassadeurs de Piazzolla.

Tel est le cas d’Héctor Sabo, installé dans l’Est de la France depuis 1987. Ce musicien professionnel publie chez l’éditeur « Abrazos » – « Embrassades » en espagnol – une monographie d’une bonne centaine de pages, intitulée « Astor Piazzolla – De la milonga au concerto, toujours du tango ». On y découvre que ce bourreau des cœurs, issu d’une famille d’origine italienne, ne fit pas que se consacrer au bandonéon. Il suivit les conseils d’Arthur Rubinstein, étudia la composition avec l’excellent Alberto Ginastera et travailla – le temps de quelques leçons – l’orchestration sous la conduite du grand Hermann Scherchen. Autant attaché à l’Argentine qu’aux États-Unis et à la France, l’auteur de « Libertango » aimait beaucoup notre pays. Après avoir été le disciple de Ginastera, il se forma à Paris chez Nadia Boulanger.

Cette période de l’existence piazzollesque permet à Sabo de donner un coup de griffe à Pierre Boulez, détesté de Melle Boulanger qui – pour sa part – le haïssait aussi. Ces frictions avec l’avant-garde n’empêchèrent pas, en 1977, une personnalité de l’envergure de Mauricio Kagel de mettre au point un « Tango Alemán » comportant une partie de bandonéon, utilisé au 19ème siècle lors des cérémonies religieuses dans les temples ou les églises pauvres du monde germanique. Les églises, justement : le tango fut diabolisé par les prélatures argentine – les attaques de Mgr Mariano Antonio Espinosa étaient violentes – et européenne avant la Première Guerre mondiale. Il en fut de même chez Guillaume II, avec le roi de Bavière et parmi d’autres têtes couronnées. On reprochait au tango sa lascivité, ses étreintes corporelles et le parfum noir des amours malheureuses dont il était le chantre. Son univers singulier recoupait pour partie l’ambiance des films à venir du réalisateur mexicain Roberto Gavaldón.

Le cas spécifique de Piazzolla est remarquable dans la mesure où il « voulait créer une musique plus attractive pour les oreilles que pour les pieds ». Dès lors, il étudia au premier chef les œuvres de Bach, dont la structure rythmique relève d’un sens évident de la danse. La présence héritée du grand Cantor de Leipzig dans la production de Piazzolla ne passa pas inaperçue auprès du prestigieux Quatuor Kronos ou de Mstislav Rostropovitch. Ils jouèrent le héraut du monde portègne. Mieux, l’illustre violoncelliste fut, en 1982, le dédicataire du « Grand Tango ». Comme Rostropovitch était aussi un protecteur de la musique contemporaine, il avait découvert que Piazzolla s’opposait à l’école traditionnelle du tango purement instrumental et chanté, quand bien même elle avait intégré – le cas échéant – des textes en yiddish. Ils avaient été apportés en Argentine par des immigrants venus de Pologne ou de Russie.

Avec Piazzolla, le courant dit « évolutionniste » faisait une apparition tonique. Il pénétrait notamment les établissements installés à La Boca, un quartier de Buenos-Aires où avaient notamment triomphé Juan d’Arienzo et ses estribillistas. Cette querelle des Anciens et des modernes se déroulait pendant que Manuel de Falla, effaré par la guerre civile déchirant l’Espagne, était réfugié en Argentine et que les futures élites internationales de la musique classique – dont Carlos Kleiber ou Michael Gielen – fréquentaient le Teatro Colón, phare de la vie lyrique sud-américaine.

Il serait profitable, si le travail d’Héctor Sabo venait à être réédité, d’y intégrer un index et d’y brosser un portrait de la réalité argentine entre la naissance et la mort de Piazzolla. Un pareil tableau serait très utile à ceux n’étant pas des afficionados de ce pays hors du commun. Ainsi, des références à l’écrivain José Luis Borges et à Victoria Ocampo, la grande prêtresse de la revue « Sur », nommée « l’impératrice de la pampa » par André Malraux, s’avéreraient enrichissantes. Quoi qu’il en soit, l’ouvrage agrandit la bibliographie sur Piazzolla. Notre magazine est heureux d’en faire part à ses lecteurs, à l’heure où la liquidation judiciaire de « L’Avant-Scène Opéra », de la revue « Pianistes » et de « Classica » sonne le glas presque définitif de la presse musicale spécialisée.

Dr. Philippe Olivier

Commandes : www.abrazosbooks.com