Alors que le compositeur estonien le plus célèbre du monde – Pärt – vient de célébrer son 90ème anniversaire et que l’agression russe de l’Ukraine contraint sa gloire musicale nationale Valentin Silvestrov à résider à Berlin, le philosophe Constantin Sigov réunit ces deux figures emblématiques dans un livre. Il montre les humiliations subies par chacun d’eux au temps de l’URSS, éclaire leurs biographies tourmentées et rappelle l’importance du christianisme dans leurs œuvres. Des parcours singuliers si on les mesure à l’aune des valeurs actuelles de l’Union Européenne …

******

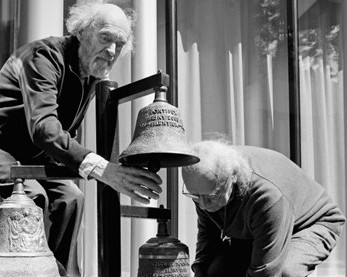

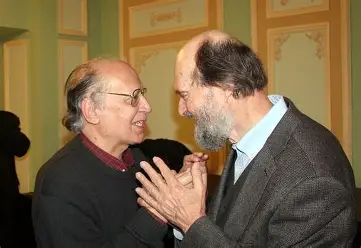

La communauté musicale internationale a fêté – à partir septembre dernier – le 90ème anniversaire du compositeur estonien Arvo Pärt (*1935). Depuis 1980, année de sa fuite à Vienne puis à Berlin, il s’est imposé comme une figure de grande envergure. L’entrée de ses œuvres au catalogue de la prestigieuse maison autrichienne Universal Edition l’a imposé de manière absolue. Une partie de la même communauté se préoccupe aussi du sort du compositeur ukrainien Valentin Silvestrov (*1937), réfugié en 2022 à Berlin afin d’échapper aux attaques criminelles de la Fédération de Russie sur sa patrie. En France, l’entreprenant « Desk Russie » (DR) diffuse, depuis 2021, des analyses de qualité sur l’espace régi par le régime poutinien.[1] DR dispose aussi d’une maison d’édition. Nommée « À l’Est de Brest-Litovsk » (AEBL), elle a récemment publié – suite à une commande de la Fondation Prince Pierre de Monaco – un livre illustré consacré à Pärt et à Silvestrov. Intitulé « Musiques en résistance », il est signé Constantin Sigov (*1962).[2]

Chacun ayant son mauvais goût, je confesse n’avoir jamais été passionné par Arvo Pärt. Je ne comprends pas pour quelle raison il fascine Sting, tandis que le violoniste Gidon Kremer et le chef Esa-Pekka Salonen le vénèrent. L’apparente simplicité des œuvres de Pärt et l’enthousiasme qu’elles suscitent chez des auditeurs naïfs, fascinés par son langage minimaliste rempli de tintinnabulisme et se référant notamment à la musique sacrée médiévale, me laissent de glace. En ce qui concerne Silvestrov, je serai nettement moins catégorique. Il est – non sans raisons sérieuses – le compositeur ukrainien contemporain le plus connu au monde.[3] Il est joué par la pianiste Hélène Grimaud ou par le transcendant Quatuor Kronos. Au moins un documentaire télévisé a été consacré à Silvestrov.

Silvestrov et Pärt possèdent plusieurs dénominateurs communs. Ils sont ainsi très attachés au christianisme, un moteur de résistance parmi plusieurs nations ayant souffert jadis du régime soviétique. La Pologne fait partie de cet ensemble. Sans son catholicisme fervent, Krzysztof Penderecki (1933-2020) n’aurait jamais été Penderecki. Pour sa part et bien que devenu orthodoxe après avoir appartenu à l’Église luthérienne d’Estonie, Pärt était très apprécié du Pape Benoît XVI (1927-2022). Celui-ci, pianiste amateur, jouait ses œuvres pour clavier. Il fit Pärt membre du Conseil pontifical pour la culture. Cependant, une pareille reconnaissance survint des décennies après que Pärt – comme Silvestrov – ait été ostracisé. Au temps de l’URSS, l’un et l’autre furent exclus de l’Union des compositeurs et musicologues. Dès lors, ils se virent privés de moyens de subsistance. Cette situation équivalait à une mort sociale pure et simple. Les avantages liés à l’entrée dans l’Union des compositeurs et musicologues s’évaporaient.[4] Le même phénomène existait parmi les autres pays du Bloc communiste, dont la République Démocratique Allemande (RDA). Certains compositeurs inféodés au régime de Berlin-Est avaient droit à des avantages matériels gratuits non négligeables, à commencer par des bons de séjour pour des hôtels de premier ordre, des billets d’avion ou des cures thermales. Des habitudes furent ainsi prises, sans tenir compte du contexte politique. Ainsi et alors que le Mur de Berlin était tombé, la compositrice Ruth Zechlin (1926-2007) demandait encore le bénéfice d’un séjour thermal à Marienbad. Elle croyait la RDA immortelle.

Pourquoi de telles difficultés chez Pärt et Silvestrov ? Ils avaient été accusés de « formalisme », selon les critères staliniens en vigueur au temps de leur jeunesse. La division du monde en deux blocs antagonistes les transforma, une bonne décennie après la parution d’un article tristement célèbre dans « La Pravda » du 11 février 1948, en adeptes « des tendances musicales antidémocratiques étrangères au peuple soviétique et à ses goûts artistiques ». Une personnalité de l’envergure de Serge Prokofiev était également visée. La main noire d’Andreï Jdanov (1896-1948), un proche de Staline, était derrière cet article. Les malheurs d’un nombre important d’artistes soviétiques résultèrent du dogme du « réalisme socialiste » appliqué avec violence par Jdanov. Il fut le Torquemada de la culture entre Léningrad (Saint-Pétersbourg) et Vladivostok.

Bien que ces condamnations aient fulminées vingt ans avant les attaques contre Pärt et Silvestrov, elles ne s’éteignirent pas. On le constate en lisant un livre d’entretiens avec le grand chef d’orchestre germano-russe Kurt Sanderling, paru en 2002. Les noms des deux maîtres n’y figurent pas.[5] Pärt, de santé fragile, avait été diabolisé en 1960 pour son utilisation de la technique dodécaphonique au long de « Nekrolog », une œuvre orchestrale. Silvestrov entendit, plus d’une fois, la remarque suivante émanant de confrères : « Les têtes de tes notes sont tournées vers l’Occident. » Autrement dit, il n’appartenait pas à la doxa officielle. Les laquais se prosternant devant les oukases de l’Union des compositeurs et des musicologues étaient incapables de comprendre le propos suivant de Silvestrov : « L’avant-garde, c’est aussi le dépassement de l’avant-garde. Il a fallu dépasser l’automatisme de la nouveauté pour que la nouveauté pénètre plus profond. » L’Ukrainien et l’Estonien, ayant gardé le silence sept ans durant, subirent mille humiliations et mesures de rétorsion jusqu’aux changements des années 1990. Ils furent logés à la même enseigne que Dmitri Chostakovitch ou Mieczysław Weinberg (1919-1996) dont on joue de plus en plus les œuvres ici et là.[6] Cette situation ne caractérisait pas seulement l’URSS. Elle avait été omniprésente au temps du tsarisme, sous la forme de la censure. Pouchkine en avait fait les frais au cours des années 1820. Dans le domaine théâtral, le régime communiste rendit impossible toute édition sérieuse des pièces de Mikhaïl Boulgakov (1891-1940), par ailleurs auteur du célèbre roman « Le Maître et Marguerite ».

Si l’on retrouve Silvestrov, sa précarité – durant les années 1960 – inquiéta les élites occidentales. Dans une lettre du 25 mai 1964, l’arrogant philosophe allemand Theodor W. Adorno (1903-1969) s’exprima de la manière suivante :« Il serait dans une situation particulièrement difficile. Parce qu’il écrit des dissonances, il serait tout simplement privé de moyens de subsistance. Ce sont des choses terribles. […] Mais que peut-on faire ? » Adorno ne fit rien. Il était trop infatué de lui-même pour aider autrui. Il n’y a pas grand risque à parier que – s’il était alors encore en vie – il aurait peut-être approuvé du bout des lèvres la décision prise en octobre 2006 par Arvo Pärt. L’Estonien avait alors annoncé que toutes ses activités de la saison 2006-2007 se tiendraient en mémoire de la journaliste russe Anna Politkovskaïa, opposante absolue à Poutine, assassinée à l’âge de quarante-huit ans par un individu agissant sur commande.

Sauf erreur ou omission de ma part, Adorno ne souligna pas – à l’inverse de Constantin Sigov – qu’un Pärt et un Silvestrov trentenaires n’écrivirent jamais d’œuvres vocales sur des textes glorifiant le régime soviétique. Cette carence délibérée suscita vite des soupçons. Les deux compositeurs réfutèrent toujours les slogans et les mots d’ordre venant du Comité central moscovite. Ils se dressèrent contre le vocabulaire idéologique du régime et ses symboles sacrés, n’y voyant que mensonges. L’un et l’autre n’eurent pas la docilité de Serge Prokofiev, donnant en 1937 une « Cantate pour le 20ème anniversaire de la révolution d’Octobre » opus 74. Ni Pärt ni Silvestrov ne s’attelèrent jamais à un opéra. Un pareil choix les marginalisa. Ce refus est très significatif au regard du vaste répertoire lyrique de leurs contemporains et de la génération précédente de compositeurs. Ainsi, le redoutable Tikhon Khrennikov (1913-2007) laisse-t-il dix opéras, aujourd’hui bien oubliés en raison de leur esthétique désuète. Mais ils furent tous joués : Khrennikov détint, quarante-quatre ans durant, le mandat de secrétaire général de l’Union des compositeurs et des musicologues soviétiques. Il condamnait chez Silvestrov l’utilisation de petits formats à la brièveté digne d’Anton Webern (1883-1945). Pour lui, une durée conséquente caractérisait les partitions dignes d’intérêt.

Les événements survenus en Ukraine au moment de la révolution orange de 2004 amenèrent Silvestrov à se consacrer à la musique chorale. Naquit de cette manière un cycle de vingt-quatre pièces a cappella, intitulé pour des raisons évidentes « Maïdan », du nom de la place célèbre de la capitale ukrainienne. Appartient à cet ensemble attestant du haut niveau du chant choral dans des parages s’étendant aux Pays Baltes la célèbre « Prière pour l’Ukraine », souvent interprétée depuis l’agression russe armée de 2022. Quant aux événements tragiques survenus à Paris le 13 novembre 2015, ils auront inspiré à Silvestrov une œuvre dédiée à leurs victimes. Il est, avec Arvo Pärt, un exemple de résilience artistique. Cette résilience est néanmoins très relative, si on la compare aux épreuves traversées par les survivants de la tuerie du Bataclan. La série télévisée « Des Vivants », signée Jean-Xavier de Lestrade (*1963), le rappelle à point nommé. En tout cas, la liberté de création et d’expression incarnée par Pärt et Silvestrov est une valeur infiniment précieuse. Il importe d’en avoir une réelle conscience. En France et dans le reste de l’Union Européenne.

Dr. Philippe Olivier

Constantin Sigov : Musiques en résistance – Arvo Pärt et Valentin Silvestrov, Éditions À l’Est de Brest-Litovsk, Paris, 2025, 164 pages, 18 €.

[2] L’ouvrage possède aussi l’avantage de comporter différentes QR Codes, permettant d’écouter des œuvres de Pärt et de Silvestrov.

[3] Voir sur Youtube la chaîne Silvestrov. Music.

[4] Voir Philippe Olivier : La vie musicale en République démocratique allemande, Librairie Droz, Genève, 2022.

[5] Kurt Sanderling: Andere machten Geschichte, ich machte Musik, Parthas Verlag, Berlin, 2002.

[6] Weinberg sera – avec Chostakovitch – au programme des concerts « Destins russes brisés », proposés par le Forum Voix étouffées ces prochaines semaines. Ils permettront d’entendre le baryton-basse Frédéric Albou et le pianiste Orlando Bass. Dates et lieux : 11 décembre à 19 heures au Goethe Institut de Paris ; 14 décembre à 16 heures en l’église protestante Saint-Pierre-le-vieux de Strasbourg.