Après une absence notable de plus de vingt ans1 Aida faisait donc à nouveau escale à Monaco en ce mois de novembre pour trois représentations proposées par l’Opéra de Monte-Carlo dans la vaste enceinte du Grimaldi Forum et confiées au metteur en scène Davide Livermore entouré de ses fidèles collaborateurs : Giò Forma pour la scénographie et D-Wok pour les vidéos avec lesquels il a conçu pour la principauté des productions telles que Don Carlos, et L’Or du Rhin (et en outre celle en hommage à Joséphine Baker : Bonsoir Monte-Carlo en alternance avec Aida)2 –

La mise en scène signée Davide Livermore : une imagerie grandiose et hiératique

Davide Livermore avait déjà proposé une vision à peu près comparable de l’œuvre de Verdi en 2018 à l’Opéra de Sydney. La production offerte au public monégasque est celle de l’Opéra de Rome (2023)

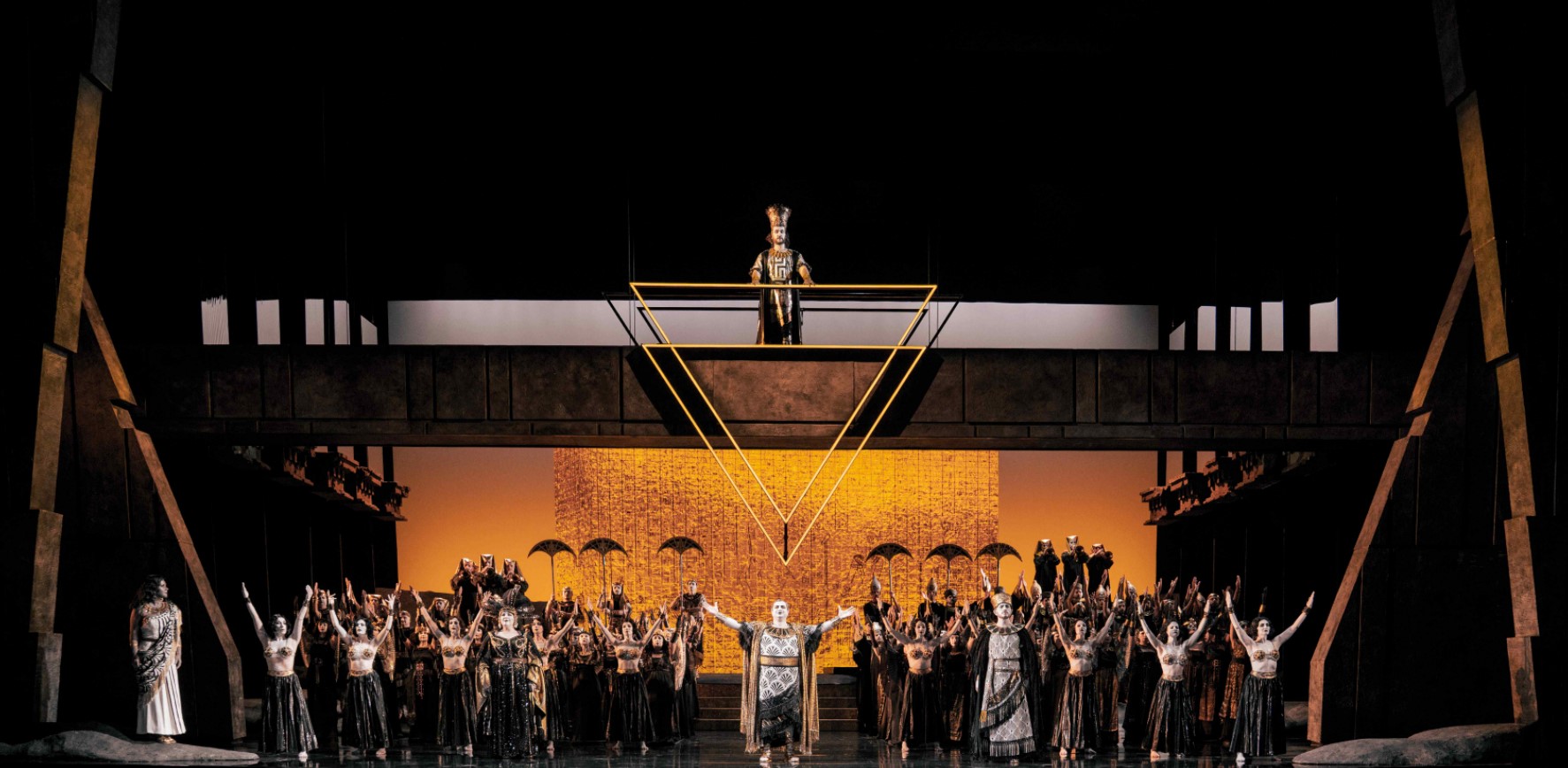

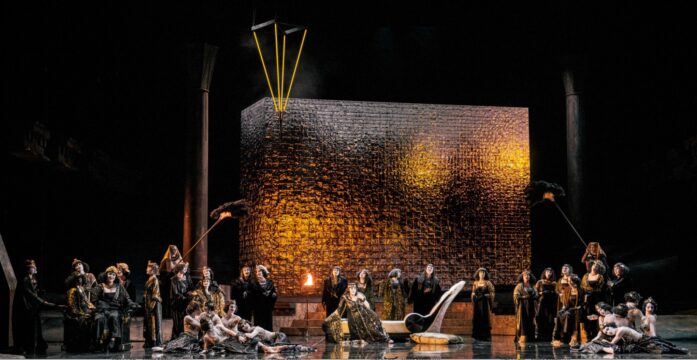

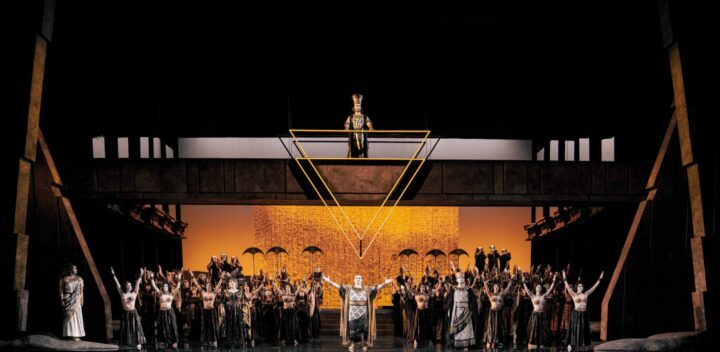

La structure scénique du récent Vaisseau fantôme au Grimaldi Forum – escaliers, plans inclinés, différents niveaux de jeu et, au fond du plateau, un « cube-écran » géant destiné à accueillir des projections animées – sert de base à la production d’Aida. Mais à la différence du Vaisseau fantôme, version mise en espace, Aida s’affirme comme une véritable mise en scène à part entière,

Le parti pris esthétique de Livermore est clair : imaginer Aida comme l’aurait filmé un réalisateur hollywoodien des années 1920 ou 1930, à l’époque des grandes superproductions historiques du cinéma muet comme des premières années du cinéma parlant. On pense immédiatement à Cecil B.DeMille, maître du genre, réalisateur d’une première version des Dix commandements en 1920 ou encore de Cléopâtre en 1934 dotés d’une imagerie grandiose et hiératique inspirant directement cette production.

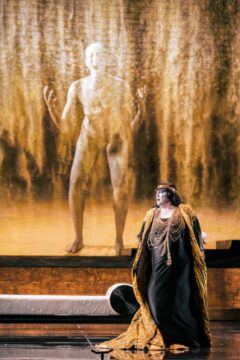

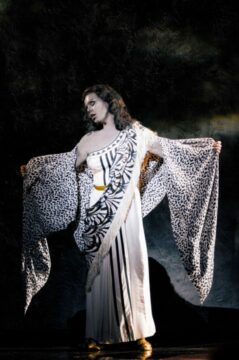

Tout ici évoque cette splendeur d’un cinéma de ces années d’entre deux guerres : les éclairages, les cadrages scéniques dignes de plans fixes, la gestuelle stylisée des personnages. Les costumes fastueux (mais somme toute, relativement « traditionnels » dans ce type d’ouvrage) aux reflets or et noir, sertis de broderies étincelantes, rappellent tout autant les grandes revues américaines de cette période que les péplums pharaoniques d’Hollywood. Les maquillages accentués (esthétiquement remarquables), les poses sculpturales et même certains visages rappellent les stars mythiques du muet. Cette vision cinématographique d’Aida n’est pas seulement décorative : la guerre, le pouvoir et la passion amoureuse paraissent s’imprimer sur la pellicule de celluloïd, d’un âge d’or révolu.

Sur l’écran qui ferme le fond de scène, se succèdent diverses images projetées : tantôt des ondes symbolisant l’eau du Nil, tantôt les silhouettes stylisées d’Aida et de Radamès – les deux amants maudits – tantôt encore des temples égyptiens auréolés d’or et recouverts de hiéroglyphes, des nœuds se serpents, ou des cieux tantôt nuageux, tantôt constellés d’étoiles.

Des panneaux mobiles, avançant et se refermant latéralement, rythment les changements de tableaux, tandis que d’autres structures mécaniques s’élèvent ou s’abaissent afin de modeler des espaces scéniques distincts : avancées propices aux scènes plus intimes ou gradins destinés aux ensembles choraux. Enfin, un vaste balcon surplombant le plateau devient, selon les moments, le lieu symbolique du pouvoir : d’abord celui du Roi lors du triomphe, puis celui d’Amnéris dans la scène finale du tombeau.

Aida : le défi quasi insurmontable de concilier ampleur du péplum et mise en lumière des conflits psychologiques

Quelques spectateurs, au sortir du Grimaldi Forum, paraissaient regretter que cette nouvelle production d’Aida s’inscrive dans la lignée des grandes fresques visuelles et non dans celle des drames psychologiques où l’intimisme des rapports entre les personnages serait davantage mis en valeur par une direction d’acteurs particulièrement fouillée.

C’est un reproche récurrent adressé depuis des décennies aux metteurs en scène d’aujourd’hui comme à ceux d’hier pour cette œuvre : l’attrait du « péplum grandiose » finirait souvent par occulter la part intime et tragique du récit. Davide Livermore, à l’instar d’un Franco Zeffirelli jadis ou d’un Stefano Poda aujourd’hui, revendique un théâtre d’images, nourri de symboles, de projections et de lumières : un théâtre de la splendeur plastique plus que de la confidence. Mais peut-il en être autrement ?… Dès sa création au Caire3, Aida fut conçue comme une œuvre d’apparat, un spectacle de cour, un opéra porté par la démesure des chœurs et la pompe des cérémonies. Le grandiose y est une donnée constitutive : il n’est pas plaqué sur l’œuvre, il en émane.

Pour autant, la question reste ouverte : comment concilier cette dimension spectaculaire avec le drame intime qui s’y cache : celui d’une femme déchirée entre l’amour et la patrie, d’un héros pris entre la gloire et la trahison ?

Maintes tentatives de lecture « moderniste », inspirées du regietheater, ont bien cherché à ramener Aida vers l’intériorité, en dépouillant l’espace ou en réactualisant le propos politique. Mais ces « relectures psychologiques » peinent souvent à convaincre : elles perdent en souffle ce qu’elles gagnent en concept. Livermore, pour sa part, choisit clairement son camp celui de « l’ampleur spectaculaire » sur le vaste plateau du Grimaldi Forum et s’il sacrifie parfois la subtilité des rapports humains à la puissance visuelle, il rejoint par là même la vérité première de l’œuvre : celle d’un drame intime noyé dans le faste d’une civilisation qui écrase les sentiments sous le poids du rituel et de la gloire.

Distribution, voix, direction musicale

Alexandra Kurzak, une Aida d’exception

On attendait avec un vif intérêt la prestation de la soprano Alexandra Kurzak, déjà connue du public monégasque pour sa superbe interprétation de Madama Butterfly donnée il y a quelques saisons. Forte d’une carrière de plus de vingt-cinq ans commencée très jeune et de plus de soixante rôles la soprano polonaise s’impose aujourd’hui comme l’une des grandes figures du chant lyrique international.

Son parcours force l’admiration : après avoir abordé, avec une grande science du chant et un sens aigu de ses moyens vocaux, les rôles légers de la Reine de la Nuit, Marie de La Fille du régiment ou Adina de L’Élixir d’amour, Alexandra Kurzak a fait évoluer sa voix avec intelligence et prudence vers des emplois plus lyriques, puis franchement dramatiques. Cette transition, gérée avec une rare lucidité, lui a valu d’être invitée sur les plus prestigieuses scènes : le Metropolitan Opera de New York, le Royal Opera House de Londres, l’Opéra de Paris, entre autres.

Elle a abordé depuis peu le rôle d’Aida, d’abord aux Arènes de Vérone, puis à l’Opéra de Paris, avant de le chanter aujourd’hui à Monte-Carlo. Dans cette production, elle déploie toute la palette de son art : un médium somptueux, un grave ample et nourri – rarement aussi expressif chez une soprano de ce format – et un aigu lumineux, parfaitement maîtrisé.

Grâce à la solide technique belcantiste acquise tout au long de la première partie de sa carrière, elle aborde sans effort les piani et mezzavoce exigés par le rôle, que ce soit dans l’air du premier acte ou dans la célèbre scène du Nil, où son chant se colore d’une émotion d’une intensité rare. L’ensemble compose une Aida à la fois noble et humaine, fière et blessée, dont la sincérité désarme. Ont admire la puissance de son « Ritorna vincitor », et les sons filés de son « Numi pietà » Le triomphe qui lui a été réservé aux saluts fut à la hauteur de la performance : ovationnée longuement, Alexandra Kurzak confirme qu’elle appartient aujourd’hui à cette génération de grandes cantatrices capables de conjuguer beauté du timbre, intelligence musicale et puissance expressive. Elle envisage désormais d’aborder des rôles tels qu’Amelia de Un Ballo in maschera ou Turandot : autant de défis qu’on imagine déjà portés par le même mélange de rigueur, de musicalité et d’émotion vraie.

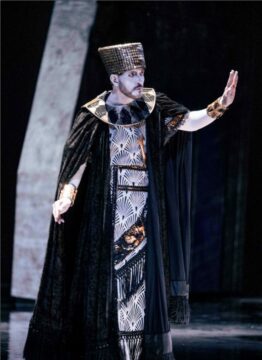

Ludovic Tézier : l’excellence française à l’échelle mondiale

Que dire de Ludovic Tézier, sinon la fierté d’un pays qui voit en lui, sans le moindre conteste, le plus grand chanteur lyrique français sur la scène internationale ? Peu d’artistes, aujourd’hui, peuvent se targuer d’une telle reconnaissance unanime sur les plus prestigieuses scènes du monde – de la Scala de Milan au Metropolitan en passant par l’Opéra de Paris, l’Opéra de Vienne, le Festival de Salzbourg, le Royal Opera House de Londres – où son nom est devenu synonyme d’excellence, d’intelligence musicale et d’élégance vocale.

Son apparition dans le rôle d’Amonasro rappelle, si besoin en était, la noblesse et la maîtrise absolue de son art. Seul regret : ce rôle demeure trop bref, cantonné à une courte intervention à la fin du triomphe et à une vingtaine de minutes au troisième acte, sur les bords du Nil. Mais ces instants suffisent à imposer sa présence souveraine. Dans le grand duo avec l’Aida d’Aleksandra Kurzak, le dialogue entre ces deux voix d’exception atteint un rare sommet de musicalité et d’émotion.

La voix de Tézier se déploie avec une fluidité exemplaire, un legato souverain et une pureté de timbre qu’on retrouve rarement chez un baryton. L’émission d’une homogénéité parfaite s’allie à la diction d’une clarté irréprochable, et l’expression constamment habitée par une justesse émotionnelle remarquable. On mesure, à travers cette incarnation trop brève, la plénitude d’un artiste à la maturité éclatante, au sommet de son art.

On ne peut que souhaiter retrouver très vite Ludovic Tézier dans un rôle plus développé afin de savourer pleinement le grand talent de ce chanteur qui honore le chant français et dont chaque apparition constitue un événement.

Arsen Soghomonian : un Radamès en demi-teinte

On se souvenait avec intérêt de la prestation du ténor Arsen Soghomonian au cours de l’été 2023, lorsqu’il remplaça au Festival d’Aix en Provence Jonas Kaufmann dans le rôle d’Otello. Spécialiste reconnu des rôles slaves, le chanteur y avait fait forte impression par un médium charnu, un registre aigu solide et une voix suffisamment large pour incarner le Maure de Venise avec autorité.

Toutefois, s’il s’agit dans les deux cas d’un emploi verdien, Otello et Radamès n’appartiennent pas exactement à la même typologie vocale. Le premier appelle une voix sombre, au timbre corsé, volontiers barytonant (on pense à des interprètes tels que le ténor Ramón Vinay devenu baryton devenu à la fin de sa carrière). À l’inverse, Radamès requiert un timbre plus clair, héroïque et solaire, correspondant à la vaillance et à la jeunesse du capitaine égyptien.

C’est précisément là que le bât blesse pour Arsen Soghomonian. Sans doute diminué par l’indisposition signalée lors de la première représentation, le ténor a paru en difficulté dans les passages sollicitant l’aigu dès son air d’entrée, Celeste Aida, et dans plusieurs envolées où la ligne réclame un éclat constant. Le timbre, un peu opaque, peine à restituer la lumière inhérente au personnage, et la vaillance se trouve parfois émoussée.

En revanche, on reconnaîtra au chanteur une certaine aisance dans les scènes plus intériorisées, notamment dans le duo final qu’il conduit avec une maîtrise appréciable. L’acteur en revanche, reste encore fruste, et cette relative raideur prive son Radamès d’une part de crédibilité dramatique.

En somme, une incarnation en demi-teinte, où les qualités du chanteur ne parviennent pas tout à fait à surmonter les contraintes d’un rôle sans doute moins naturellement accordé à sa nature vocale.

Marie-Nicole Lemieux : l’autorité dramatique au détriment du style verdien

On se trouve véritablement face à un problème singulier avec Marie-Nicole Lemieux. Il serait injuste de contester à cette artiste des qualités indéniables de musicienne et une voix d’une puissance capable de franchir sans effort la rampe. Certains rôles lui conviennent parfaitement : ceux du répertoire baroque ou belcantiste, où elle peut faire valoir sa souplesse vocale et son sens du phrasé, ou encore ceux du répertoire français, tels que Carmen ou Dalila, dans lesquels elle conjugue ampleur, sensualité et autorité dramatique.

En revanche, les doutes s’imposent davantage lorsqu’elle aborde le répertoire verdien, dont le style si particulier semble moins épouser la nature de sa voix. On l’avait déjà constaté à Orange, dans le rôle d’Azucena du Trouvère .

En dépit d’une évidente assurance scénique, ce qui fait tout le prix du chant verdien fait ici à nouveau défaut, à savoir une homogénéité de la tessiture, une ligne vocale constamment soutenue et cette souplesse de legato qui confère au chant de Verdi sa noblesse expressive.

Les graves, certes assurés, et les aigus puissants, révèlent néanmoins une maîtrise inégale et des transitions souvent abruptes, là où le style verdien réclame une continuité du souffle et une ductilité permanente. Cette impression se confirme dans le rôle particulièrement exigeant d’Amneris, où, en dépit d’une évidente assurance dramatique et d’une présence scénique incontestable, le style, la ligne et la couleur verdiennes peinent néanmoins à trouver leur véritable cohérence.

Autres rôles, direction musicale et chœurs

On doit enfin attribuer une mention toute particulière à Erwin Schrott en Ramfis, dont les qualités interprétatives et vocales se confirment bien que le rôle ne soit qu’épisodique. Pour l’avoir entendu, notamment à l’Opéra de Monte-Carlo, dans des rôles plus substantiels comme Mefistofele ou Don Giovanni, on retrouve en la circonstance, la même assurance scénique et la même qualité vocale qui en font l’un des artistes les plus complets de sa génération.

On saluera également Antonio Di Matteo, dans le Roi, ainsi que la Prêtresse incarnée par Gallia Bacalov.

L’excellent Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, placé sous la direction précise et inspirée de Massimo Zanetti, fait preuve d’une cohésion exemplaire, respectant avec une rigueur scrupuleuse les clairs-obscurs et les subtiles nuances de la partition verdienne et un bon équilibre orchestre / voix

Enfin, rendons hommage appuyé au remarquable Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo, préparé avec le professionnalisme attentif et exigeant de Stéphane Visconti, dont la prestation demeure l’un des moments à retenir de cette production.

Christian JARNIAT

16 et 20 Novembre 2025

1La dernière production d’Aida à Monte Carlo remonte à janvier 2004 . Décors et costumes : Bruno Schwengl. Direction musicale : Riccardo Frizza, avec Susan Neves (Aida), Nicola Rossi Giordano (Radamès), Dolora Zajik (Amneris), Carlos Almaguer (Amonasro), Nicolai Ghiaurov (Ramfis), Valerian Ruminski (Le Roi)

2N’oublions pas que Davide Livermore et son équipe avaient également proposé leur production d’Adriana Lecouvreur de Cilea au Grimaldi Forum Monaco en novembre 2017

3C’est à la demande du khédive Ismaïl-Pacha, vice-roi d’Égypte que Giuseppe Verdi a composé Aida. Non pas, comme on le voit souvent écrit, pour l’inauguration du canal de Suez, mais comme une œuvre de prestige figurant au programme du tout nouvel Opéra du Caire, où elle est créée le 24 décembre 1871, soit deux années après l’inauguration du théâtre.

Direction Musicale : Massimo Zanetti

Mise en scène et Chorégraphie : Davide Livermore

Décors : Giò Forma

Costumes : Gianluca Falaschi

Lumières : Antonio Castro

Vidéos : D-Wok

Chorégraphie : Carlo Massari

Chef de Chœur : Stefano Visconti

Distribution :

Le Roi : Antonio Di Matteo

Amneris : Marie-Nicole Lemieux

Aida : Aleksandra Kurzak

Radamès : Arsen Soghomonyan

Ramfis : Erwin Schrott

Amonasro : Ludovic Tézier

La prêtresse : Galia Bakalov

Un messager : Vincenzo di Nocera

Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

En marge des représentations, Christian Jarniat a pu rencontrer Aleksandra Kurzak , cliquer sur le lien