Après un Or du Rhin inégal et peu convaincant, l’Opéra de Paris poursuivait ce 11 novembre son nouveau Ring mis en scène par Calixto Bieito, avec La Walkyrie, sans doute la plus populaire et la plus immédiatement émotive des trois journées wagnériennes faisant suite à ce prologue donné en début d’année.

L’attente était grande : l’œuvre, à la fois drame familial et réflexion sur la fatalité, engage une tension entre pouvoir, désir et humanité. Bieito et Pablo Heras-Casado en livrent une lecture à la fois cohérente et distante : solide dans son exécution, mais traversée d’une forme de froideur qui empêche souvent l’émotion de se déployer.

Quand la dystopie remplace le mythe

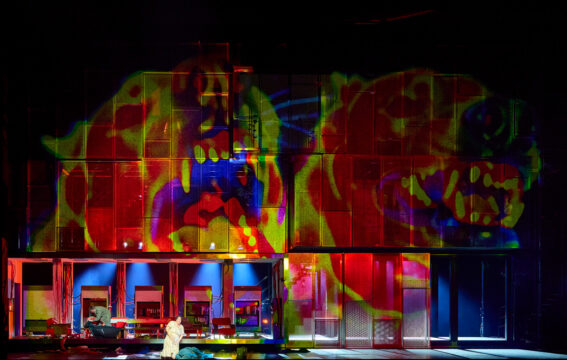

Le metteur en scène espagnol poursuit ici le fil de sa réflexion entamée avec L’Or du Rhin. Le monde des dieux, des héros et des Walkyries est désormais un espace clos, saturé de technologie et de tension, où la surveillance tient lieu de destin. La guerre, qu’elle soit militaire, psychologique, familiale est visible partout. L’amour, chez lui, n’est plus un moteur dramatique mais une anomalie, vite étouffée par la mécanique du pouvoir. L’œuvre devient alors moins le drame de la transgression et du sentiment que celui d’une humanité asphyxiée, où même l’émotion semble surveillée, disséquée, privée d’air. La violence, omniprésente, finit par devenir un système : cris, coups, bruitages, projections de guerre et lumières agressives composent un climat d’oppression continue, sans contrepoint de tendresse ni de respiration poétique.

Certes, quelques images fortes subsistent. On appréciera la scène des Walkyries, présentées comme une armée futuriste parfaitement synchronisée, ou l’apparition de Brünnhilde, isolée dans une blancheur presque clinique au sommet de la structure, comme une divinité déchue sous contrôle. Bieito, metteur en scène d’image, sait créer des visions fortes, presque picturales mais ces moments isolés ne suffisent pas à masquer une lecture souvent saturée et démonstrative.

Le spectateur est soumis à un flux visuel constant : projections numériques, captations en direct, bruits métalliques, escalades de violence. L’effet finit par devenir monotone. Le regard, sans jamais pouvoir se reposer, s’épuise. La mise en scène, au lieu d’accompagner la musique, la contrarie. Là où Wagner ménage des respirations et des zones de mystère, Bieito impose un commentaire permanent, surligné, souvent brutal.

La cohérence dramatique reste fragile. Certaines trouvailles étonnent mais peinent à convaincre : la grossesse extrêmement avancée de Sieglinde, presque à terme, brouille le cadre temporel du livret et détourne l’attention du drame intérieur du personnage. La mort de Siegmund, exécuté froidement par Wotan à l’aide de Notung comme un règlement de compte, supprime toute dimension tragique au profit d’un geste expéditif. Enfin, la Fricka sensuelle, qui contrôle son époux lui faisant briser la lance divine, frôle la caricature. Ces libertés scéniques, isolées, semblent plus destinées à choquer qu’à éclairer le sens profond de l’œuvre.

À force de tout vouloir dire, Bieito finit par étouffer ce qu’il montre. Son univers visuel, saturé et bruyant, écrase la tension poétique du texte. L’imaginaire wagnérien, pourtant si riche de symboles et de mystère, se trouve réduit à un constat d’effondrement, présenté sans nuance ni progression dramatique. La surenchère visuelle annihile l’émotion et le spectateur observe plus qu’il ne ressent.

Un orchestre clair, mesuré, parfois trop sage

Pablo Heras-Casado dirige l’Orchestre de l’Opéra national de Paris avec précision et cohérence. Dès le prélude, le chef impose un flux contrôlé, un sens de la structure très affirmé qui fait écho a la proposition de mise en scène. Les masses orchestrales se déploient sans jamais se diluer, le son reste lisible. Ce choix de la clarté s’accompagne d’une certaine retenue expressive. L’orage initial du premier acte impressionne par sa rigueur rythmique, mais elle n’emporte pas. Le drame s’installe par paliers, sans véritables élans.

Heras-Casado privilégie la lisibilité du texte musical à la fièvre du romantisme. Le résultat est souvent convaincant. On perçoit toutes les strates de la partition, mais il manque parfois d’un souffle vital.

Le deuxième acte, plus discursif, bénéficie de cette approche analytique : le dialogue de Wotan et Fricka se déroule dans une transparence plus âpre, les interventions des bois y gagnent en relief. Mais les scènes poignantes de l’ouvrage sont portées par une retenue pudique, l’amour est là, latent et ne transparaît qu’a travers un prisme qui semble contenir l’émotion.

L’orchestre, superbe instrument au service de cette vision, joue avec un sens collectif et une belle unité. On sent chez le chef un souci d’équilibre constant, une volonté de ne jamais sombrer dans le pathos, quitte à assécher la tension dramatique.

Cette vision séduit par sa cohérence et sa rigueur et traduit une intelligence musicale évidente. Mais la musique, à force de prudence, semble ne jamais respirer pleinement. Le feu qui anime La Walkyrie, mélange de désir, de transgression et de fatalité, ne s’y consume qu’à demi.

La voix comme dernier refuge de l’humain

La distribution vocale réunit une équipe solide et globalement bien équilibrée. En Wotan, Christopher Maltman, appelé pour remplacer Ian Paterson souffrant, s’impose avec beaucoup de naturel. Son approche privilégie la clarté de l’intention à la démonstration. Il aborde le rôle avec intelligence et sens du théâtre. Sa lecture s’écarte du modèle monumental souvent associé au dieu pour en proposer une vision plus humaine, parfois ironique, presque nerveuse. La voix, claire pour le rôle, privilégie la diction et le mot à la masse sonore. Dans le grand monologue du deuxième acte, le chanteur articule avec précision la chute morale du personnage, son désarroi devant un monde qu’il ne maîtrise plus. Cette approche cérébrale, finement pensée, révèle un Wotan inquiet, fissuré, parfois démuni très convaincant. On aurait toutefois souhaité davantage de densité vocale et de profondeur dans les graves : la figure divine, rendue trop humaine, perd un peu de sa dimension tragique.

La Fricka d’Ève-Maud Hubeaux s’inscrit dans cette même tonalité contenue. Le timbre, bien projeté, conserve une belle souplesse, mais la présence dramatique reste en retrait. Elle parvient à faire entendre une autre lecture : celle d’une femme forte, sensuelle et lucide. Plus blessée que vindicative, elle demeure le témoin impuissant d’un système qui se défait. Ce choix d’intériorité donne au duo une teinte amère, là où d’autres en feraient une scène de pouvoir.

L’apparition de Tamara Wilson en Brünnhilde marque un net changement de souffle. La soprano américaine donne au rôle une énergie franche, une émission directe et sans apprêt. Son chant se distingue par la solidité de la ligne et la netteté de la projection, mais aussi par une vraie sincérité de ton. Le personnage évolue avec justesse. D’abord légère, presque insouciante, puis gagnée par l’empathie et la désobéissance. Sa Brünnhilde, plus humaine que mythologique, trouve dans la dernière scène une émotion simple, débarrassée de tout pathos, où la compassion l’emporte enfin sur la violence ambiante, même si elle porte aussi en elle les germes.

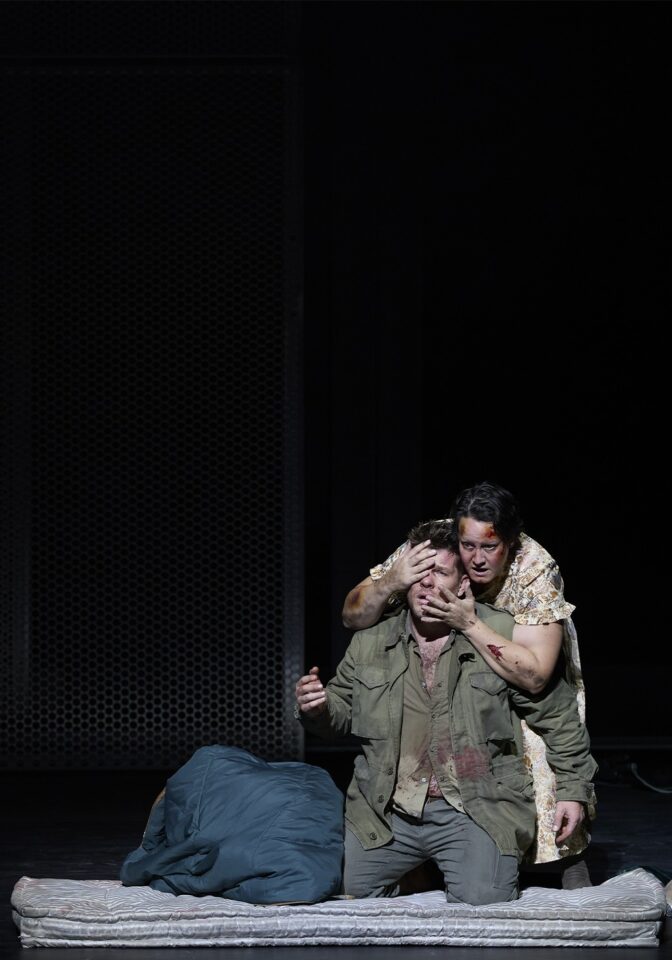

Le couple formé par Stanislas de Barbeyrac et Elza van den Heever constitue le cœur affectif du spectacle. Le ténor français, premier à chanter Siegmund à Bastille depuis plusieurs décennies, y impose une présence sobre et charismatique. Sa diction précise, sa projection naturelle et son instinct du phrasé servent le texte avec justesse. On apprécie son refus de l’emphase : son Siegmund reste humain, passionné, sans héroïsme de façade.

À ses côtés, Elza van den Heever offre une Sieglinde d’une grande intensité. Dès son entrée, la soprano impose un personnage marqué, physiquement et moralement. Sous les coups d’un Hunding brutal, constamment surveillée, elle fait sentir le poids d’une existence étouffée. Son corps plie, son regard se ferme, mais la voix, elle, reste droite, vibrante, gorgée d’humanité. Son timbre ample et nuancé porte la fragilité du personnage sans l’affadir. L’artiste joue sur les couleurs, passant d’une ligne douloureuse et inquiète à des éclats de passion vibrants. Le duo avec Siegmund permet d’entendre la fièvre du sentiment, mais aussi la peur, la résignation et l’instinct de survie. Sa dernière apparition, épuisée mais lumineuse, conclut le parcours d’une femme brisée qui conserve malgré tout un souffle de vie.

Günther Groissböck, en Hunding, oppose à ce couple une autorité sombre et glaciale. La projection, parfois un peu absorbée par l’acoustique de Bastille, n’entame en rien la rigueur de son chant ni la sécheresse volontaire du ton. Il campe un adversaire sans nuance, mais parfaitement à sa place dans cet univers de domination.

Enfin, l’ensemble des Walkyries impressionne par la précision et la cohésion du chant collectif. Chaque voix garde sa couleur propre tout en s’intégrant à un ensemble net, discipliné, sans cri ni confusion. Leurs appels, répartis dans l’espace sonore de la salle, offrent un moment de pure architecture vocale, l’un des rares instants où le théâtre et la musique se rejoignent pleinement.

On quitte Bastille à la fois admiratif et perplexe. Bieito ne cherche pas à séduire mais à déranger : sa Walkyrie interroge plus qu’elle n’émeut, laissant le spectateur partagé entre fascination et malaise. Était-ce le but ? Sans doute : forcer à penser plutôt qu’à rêver. Reste la beauté indéniable du plateau vocal, d’une rare homogénéité, et la constance exemplaire de l’orchestre sous la direction claire de Pablo Heras-Casado : deux forces qui maintiennent, au cœur du tumulte, la grandeur de Wagner.

Aurélie Mazenq

11 novembre 2025

Direction : . Pablo Heras-Casado

Mise en scène : Calixto Bieito

Décors : Rebecca Ringst

Costumes : Ingo Krügler

Lumières : Michael Bauer

Vidéo : Sarah Derendinger

Dramaturgie : Bettina Auer

Siegmund : Stanislas de Barbeyrac

Wotan : Christopher Maltman

Hunding : Günther Groissböck

Sieglinde : Elza van den Heever

Brünnhilde : Tamara Wilson

Fricka : Ève-Maud Hubeaux

Gerhilde : Louise Foor

Ortlinde : Laura Wilde

Waltraute : Marie-Andrée Bouchard-Lesieur

Schwertleite : Katharina Magiera

Helmwige : Jessica Faselt

Siegrune : Ida Aldrian

Grimgerde : Marvic Monreal

Rossweisse : Marie-Luise Dreßen

Orchestre de l’Opéra national de Paris