Que l’opéra russe en général ait mis du temps à trouver sa place entre Rhône et Saône, chacun peut s’en rendre compte en étudiant les archives. Très sporadiquement représenté depuis les origines, ce répertoire attendit le milieu des années 1990 pour s’y voir régulièrement défendu. À ce titre, le cas de Boris Godounov a valeur d’une référence. Créé localement en 19131, dans la mouture Rimski-Korsakov et en langue française, le chef-d’œuvre moussorgskien fut ensuite donné au début des années 1960, avec une solution hybride mais alors fréquente : certains solistes (Boris Christoff en tête, dans le rôle-titre !) chantant en russe, tandis que d’autres ainsi que le chœur usaient du français. Dix ans plus tard (saison 1970 / 1971), l’Opéra de Sofia en tournée offrait enfin l’idiome d’origine intégralement. Après une incroyablement longue parenthèse, Lyon réaffiche l’œuvre en 1994, dans le cadre d’une nouvelle invitation. Celle des forces du Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg, dirigées par Valery Gergiev, se produisant hélas dans la Halle Tony Garnier, à l’acoustique désastreuse2. Puis, à l’automne 2002 sous le mandat d’Alain Durel, une production maison avec de bons solistes, splendidement dirigée par Iván Fischer, se trouve cruellement lestée par la mise en scène souvent ordurière signée Philipp Himmelmann. Vingt-trois ans plus tard, Richard Brunel rebat, à raison, les cartes.

Scénographie foncièrement conceptuelle, uniformément glauque, monotone et lassante

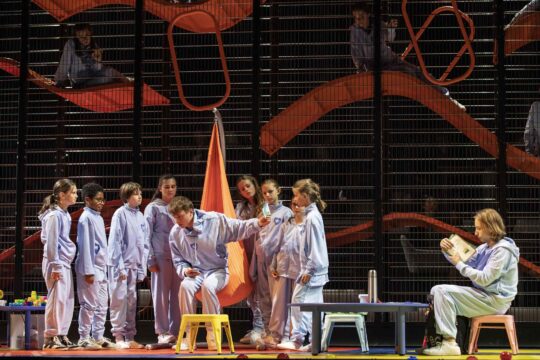

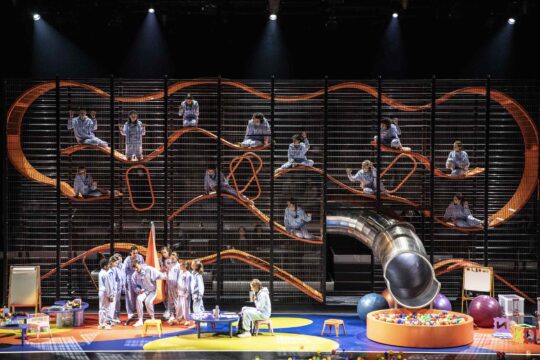

Toutefois, après la relecture radicale assénée en 2002, n’aurait-il pas été judicieux d’offrir aux plus jeunes spectateurs présents, n’ayant jamais vu Boris Godounov sur le vif, un beau autant qu’intelligent premier degré ? Évidemment, rien de tel chez Vasily Alexeevitch Barkhatov qui, oubliant qu’un metteur en scène doit conserver l’humilité d’un passeur sans s’ériger en (re)créateur, donne dans la déconstruction et raconte une autre histoire. Il affirme lui-même : « Dans le cadre de la dramaturgie musicale, qui est finalement assez stricte en termes de sens et déjà très dirigée, je peux trouver mon interprétation et construire, sur cette base solide, une nouvelle histoire ». Nul besoin d’avoir le Prix Nobel pour relever la contradiction dans cette affirmation ! Pourtant, la lecture d’un récent entretien3 accordé à Raphaëlle Blin révèle un homme d’une vaste culture, loin du fréquent modèle propre aux scénographes arrogants. Hélas, nous voici navré face à un résultat aux antipodes des ambitions nourries. Outre une énième actualisation, Barkhatov s’embourbe dans une vision foncièrement conceptuelle, uniformément glauque, monotone et lassante. Partant du postulat, aussi personnel qu’ahurissant, selon lequel le tsarévitch Féodor, fils de Boris, serait « un enfant autiste placé dans un centre médicalisé spécifique », tout finit par s’enliser. Dans un cadre froid et aseptisé d’abord, seuls quelques éléments tentent d’expliciter les lieux : succincte bibliothèque pour la cellule du moine chroniqueur Pimène ; petite remorque-citerne jaune à kvas (au lieu du vin, spécifié dans le livret) pour la scène de l’auberge ; jeux de jardin public pour enfants pour toute la seconde partie…etc.

Quand les chœurs adultes passent la majorité de leur temps à utiliser des smartphones (pour symboliser l’indifférence du peuple au contexte !), toute la maîtrise semble constituée d’autistes, hospitalisés comme Féodor. Grave conséquence, les bambins semblent autant de “Fols-en-Christ”4 qui atténuent l’impact du rôle de l’Innocent. Moult détails flirtent avec le contresens, voire la parodie (le couronnement, où un tabouret inversé symbolise la tiare du monomaque), le mille fois vu (Chtchelkalov quasi constamment plongé dans son ordinateur portable ; Chouïski âme noire d’une vaste autant qu’improbable conspiration avec la complicité explicite de Pimène), la gratuité frisant le Grand-Guignolesque (Xenia se suicide par pendaison… sic !5), voire le ridicule (la bataille avec petites boules multicolores plastifiées pendant la douma des boyards !6).

Ajoutons à cela maints gestes incongrus en décalage avec la réalité objective du texte, le tout aboutissant à une sorte d’objet hybride entre mise en espace et version concertante, suscitant l’envie fréquente de fermer les yeux – mais un critique professionnel ne peut, malheureusement, s’y résoudre – tant ce que l’on voit génère l’ennui. Tragique constat : à l’entracte les instructifs propos négatifs des néophytes entendus sanctionnent l’erreur : « J’y comprends rien ! », « Que c’est long ! »… alors que, jusque dans sa mouture la plus complète (3H30’, Scène du perroquet incluse) l’œuvre passa toujours, dès notre lointaine adolescence, “comme lettre à la poste” ! Fort heureusement, ce que l’on nous donne à entendre sauve amplement la mise.

Le chef biélorusse Vitali Alekseenok subjugue par sa compréhension des enjeux

Loués soient les serviteurs de la partition ! Eux rendent vraiment justice à Moussorgski. À noter que, comme Valery Gergiev en 1994 puis Iván Fischer en 2002, ils interprètent ici la mouture originelle – assez brève : 2H15’, en non-stop théorique – conçue dès 1869. Avec un aménagement toutefois : à l’instar de Fischer – rajoutant la postérieure scène d’insurrection en forêt de Kromy – la plainte de l’Innocent se trouve déplacée : coupée dans le tableau devant Saint Basile, elle passe (à la requête du scénographe) en conclusion après la mort du tsar.

Principal artisan valeureux d’un marquant résultat sonore, Vitali Alekseenok subjugue par sa compréhension des enjeux. Qu’un aussi jeune chef (34 ans) parvienne à un tel état fusionnel avec ses troupes laisse pantois l’auditeur critique autant que musicologue vétéran ! Outre que l’orchestre semble répondre du tac au tac à toutes ses indications ou intentions, son sens philologique dans l’observation des nuances ne nous échappe pas. Trouvant les teintes crues appariées à cette rude autant qu’âpre Ur-version, les cordes se font râpeuses, les bois acides ou goguenards alternativement, les cuivres tranchants, la percussion farouche. Dans ces pupitres précis, notons la présence sur scène d’un jeu de cloches type “Novgorod”, fondues en Ukraine, admirablement servi. Par ailleurs, nous observons que les tempos sont globalement soutenus, sans pour autant donner dans la précipitation. La réalisation, dans son ensemble, accède au label “haute tenue”. À l’exception d’un infime dérapage des cors dans le récit de Pimène au dernier tableau, une si irréprochable exécution instrumentale justifie le respect.

Un léger degré au-dessous se situe la prestation des chœurs, préparés par Benedict Kearns. Deux problèmes s’avèrent sensibles à l’audition : d’abord un effectif légèrement insuffisant (50 chanteurs là où il en faudrait 80), ensuite, un déficit en volume inhabituel chez les altos et basses. Comme dans le Tannhäuser donné à l’automne 2022, faut-il suspecter une sélection trop tardive des supplémentaires ? Quoi qu’il en soit, l’écoute ne trompe pas quant au résultat, question équilibre phonique. En revanche, louons grandement la pureté d’une diligente maîtrise préparée par Clément Brun, où les timbres juniors irradient jusqu’à donner le frisson.

Les trois principales clefs de fa, ce soir mieux qu’homogènes

Sans acte polonais, cette mouture originelle signée Moussorgski ne présente pas les mêmes exigences que les remaniements de sa plume, sans parler des révisions opérées par Rimski-Korsakov ou Chostakovitch. Pour certains personnages du moins. Parvenir à y camper des silhouettes n’a rien d’évident. Il en va ainsi pour la partie de l’Aubergiste, pas encore dotée d’une chanson populaire pétulante. La mezzo Jenny Anne Flory tire son épingle du jeu dans cette partie traditionnellement confiée à des contraltos, tout en présentant une émission inhabituellement dans le masque, un peu renfrognée. Perceptiblement gênée par ce qu’on lui impose scéniquement, la soprano Eva Langeland Gjerde n’a guère plus d’aisance en Xenia. Gardons-nous des conclusions hâtives : en septembre dernier, ces deux cantatrices suscitèrent notre totale admiration en solistes d’un sublime Stabat Mater de Pergolèse. Par conséquent, nous soupçonnons la scénographie d’handicaper passablement leurs présentes prestations.

Quand Dora Jana Klarić remplit bien son contrat dans le personnage encore peu développé de la Nourrice, nous avouons notre éblouissement devant la performance d’Iurii Iushkevich en tsarévitch Féodor, normalement dévolu à une mezzo en travesti. Sa totale androgynie – au visuel comme en timbre – alliée à ses précoces dons d’acteur autant qu’à une musicalité rare, n’appelle que des louanges. Si, par rapport à ses précédentes incarnations, le très probe Hugo Santos paraît un tantinet fatigué vocalement en Nikititch, Paolo Stupenengo en Mitioukh et Tigran Guiragosyan en Boyard Krouchtchev s’imposent sans peine en quelques répliques. Paraissant initialement un peu frêle pour Tchelkalov, où nous écoutâmes des formats plus larges, Alexander de Jong convainc par sa sobriété et une belle conduite de la ligne vocale.

Sacrifié dans cette mouture initiale de l’œuvre, Grigori Otrepiev – alias Faux Dimitri – donne peu d’occasions de briller à son titulaire. Plutôt extraverti (par frustration ?) Mihails Čuļpajevs peut se laisser aller ponctuellement à des explosions expressionnistes dangereuses pour son organe. Généreux, ce ténor letton manque de prudence, ce que révèle un registre supérieur un peu écrêté. Un réajustement s’impose donc, facile à opérer mais prestement.

Prince Chouïski atypique, Sergueï Polyakov ne joue la carte du Spieltenor qu’à compter du Récit d’Ouglitch. Maquillant dès lors le timbre, jouant sur les ombres et lumières avec beaucoup d’à-propos, il cultive l’immense mérite d’éviter la caricature du sycophante.

Alors qu’on lui impose un jeu scénique exagéré en Missaïl, Filipp Varik s’avère idéal ensuite dans l’Innocent, trouvant des inflexions bouleversantes, à faire pleurer les pierres. Le rôle a beau demeurer invariablement payant, nous discernons ici l’incarnation exceptionnelle.

Terminons cette expertise par les trois principales clefs de fa, ce soir mieux qu’homogènes. Admettons que David Leigh n’a pas du tout le physique d’un Varlaam. Longiligne quand cet emploi du moine ripailleur en rupture de ban requiert un rondouillard (une volonté du metteur en scène ?), il convainc néanmoins par sa truculence emphatique, s’investissant avec verve. Tout au plus pourrait-il y perfectionner l’idiomatisme et grasseiller davantage à l’avenir.

Irrésistiblement jeune, Maxim Kuzmin-Karavaev a tout d’une basse chantante belcantiste, aux trois registres impeccablement soudés, dans la lignée d’un Samuel Ramey, la maîtrise native du russe en sus. Son parcours sans faute en Pimène méritait des applaudissements bien plus nourris que ceux accordés par un public sans doute en attente d’un surcroît d’éclat, d’émission rocailleuse ou d’épaisseur sonore. Pour notre part, cette digne vision, plus mesurée que de coutume, a su retenir toute notre attention et nous recommandons à nos lecteurs de suivre soigneusement ce bel artiste, qui doit exceller dans les italiens romantiques, dont Donizetti7.

À tout seigneur tout honneur, pour achever cette exploration en beauté : rendons hommage à Dmitry Ulyanov, qui s’impose tel un des dix plus grands Boris Godounov que nous entendîmes à la scène en un demi-siècle. Certes, il déconcerte d’abord, en chantant presque tout son monologue du couronnement à pleine voix, manquant alors d’intériorité. Tout se métamorphose ensuite, dès la scène des appartements du tsar. Pétri d’humanité, il raffine son émission, conférant leur juste sens à chaque mot, soignant le phrasé, déployant des aigus bien placés et un médium glorieux. Et avec tout cela, quel jeu ! Aboutissement du parcours, une mort anthologique, sans esbroufe, nous saisit, procurant un irrépressible émoi. Du grand art !

Au bilan : une fois encore, les interprètes fervents d’une fabuleuse partition auront transcendé les incongruités visuelles.

Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN

21 Octobre 2025.

Direction musicale : Vitali Alekseenok

Chefs des chœurs : Benedict Kearns

Chef de chœur pour la Maîtrise : Clément Brun

Mise en scène : Vasily Barkhatov

Scénographe : Zinovy Margolin

Costumes : Olga Shaishmelashvili

Lumières : Alexander Sivaev

Distribution :

Boris Godounov : Dmitry Ulyanov

Féodor : Iurii Iushkevich

Xénia : Eva Langeland Gjerde*

La Nourrice : Dora Jana Klarić

Le Prince Vassili Chouïski : Sergeï Polyakov

Andrei Chtchelkalov : Alexander de Jong*

Grigori Otrepiev : Mihails Čuļpajevs

Pimène : Maxim Kuzmin-Karavaev

Varlaam : David Leigh

Missaïl / L’Innocent : Filipp Varik*

L’Aubergiste : Jeanne Anne Flory*

Nikititch / L’Exempt : Hugo Santos*

Mitioukh : Paolo Stupenengo**

Le Boyard Krouchtchev : Tigran Guiragosyan**

Voix solistes des Chœurs : Pascal Obrecht, Didier Roussel, Antoine Saint-Espes, Kwang Soun Kim

Orchestre, Chœurs et Maîtrise de l’Opéra de Lyon

*Artistes du Lyon Opéra Studio, promotion 2024-2026

**Artistes des Chœurs de l’Opéra de Lyon.

1 Soit moins de cinq années après Paris, ce qui – pour cette époque – est tout à l’honneur de la scène rhodanienne.

2 En alternance, ces interprètes proposèrent – mais dans la salle de l’opéra – d’inoubliables représentations de Kitège de Rimski-Korsakov.

3 Inclus dans le – richement documenté – programme de salle.

4 Dont Saint Basile le Bienheureux (1469-1557) demeure le plus célèbre exemple.

5 Malgré les cancres professionnels contemporains, piétinant avec morgue les faits historiques, rappelons que Xenia Borisovna Godounova (1582-1622) échappa au massacre de sa famille. Elle fut contrainte au concubinage par le Faux Dimitri, puis entra dans les ordres. À noter qu’elle apparaît également dans le passionnant opéra tchèque Dimitrij d’Antonín Dvořák (1882).

6 Probablement une référence aux archaïques boules de vote, détournées de leur fonction première.

7 Maxim Kuzmin-Karavaev possède – entre autres – le Duc Alfonso d’Este dans Lucrezia Borgia de Gaetano Donizetti à son répertoire.