Plongée dans les archives du critique musical de la revue « La Pensée russe » y ayant exercé durant deux décennies, de 1946 à 1968. Où l’on découvre à quel point ce Russe de Paris appréciait les grands interprètes de toutes origines. Les écrits d’Alexandre Schick portent témoignage des goûts d’une communauté d’exilés, se réunissant alors notamment au Conservatoire Rachmaninov. Elle avait reconstitué les heures antérieures à la révolution d’Octobre. Désormais, Robert Offenstadt, le petit-fils de Schick, veille sur ces passionnants documents.

***************************************************************************************

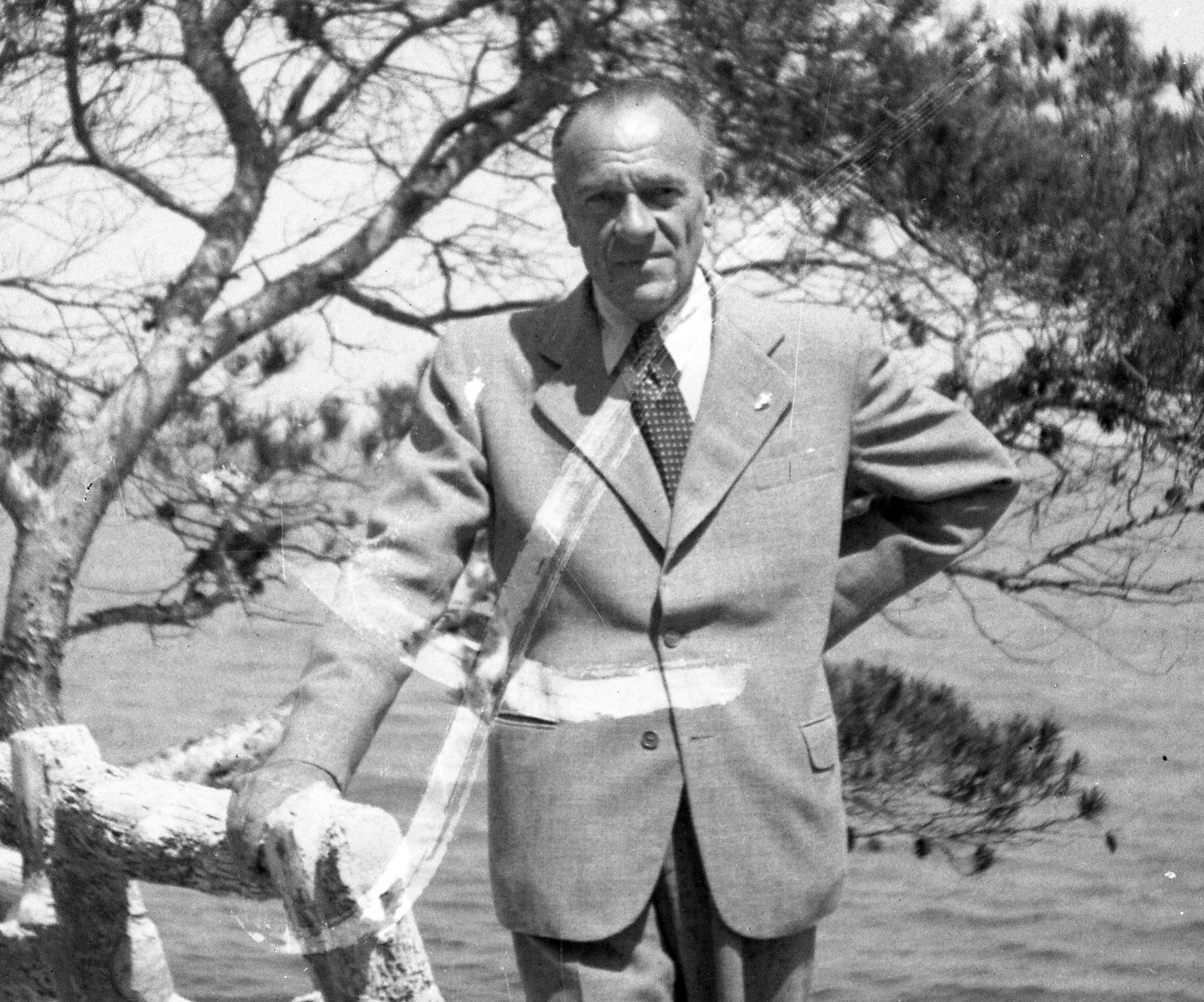

La vie d’un historien réserve parfois de superbes surprises. Voici quelques mois encore, j’ignorais tout d’Alexandre Schick (1887-1968), l’un de ces Russes blancs jetés, à partir de la révolution survenue en octobre 1917, sur les routes de l’exil. Mais une rencontre festive avec l’un de ses descendants – Nathan Petit – a suscité ma curiosité. Mon cinquième sens a été chatouillé. Plusieurs semaines après, j’ai rencontré Robert Offenstadt, le grand-père de Nathan. Il est le petit-fils d’Alexandre Schick. Invité par Robert Offenstadt dans sa demeure des environs de Saint-Germain-en-Laye, j’y ai eu accès à des documents remarquables. Figurent au nombre de ceux-ci des éléments musicaux utiles aux chercheurs et une correspondance manuscrite inédite entre Alexandre Schick et le peintre … Marc Chagall. Ils furent liés durant un demi-siècle. Au cours de ces cinq décennies, le régime soviétique refusa d’exposer le célèbre artiste. En raison de « ses évocations bibliques ».[1]

Qui était Alexandre Schick ? Natif de Moscou et venu au monde parmi une famille juive fortunée appartenant à la Guilde des marchands, il appartenait à l’élite intellectuelle et éclairée de la Russie impériale. Il ne fut jamais un thuriféraire de la monarchie des Romanov ni de l’aristocratie terrienne, qui tenait encore souvent la paysannerie en quasi esclavage. Schick était un membre actif du parti KD de Pavel Milioukov (1859-1943) , luttant pour l’instauration d’une monarchie constitutionnelle. Schick s’opposa toujours aux rêveurs et aux démagogues qui promettaient tout. Il quitta la Russie pour Riga, capitale de la République lettonne, après les convulsions de 1917. Schick s’installa ensuite à Berlin, où il obtint un doctorat en sciences politiques. Il dirigea également des entreprises industrielles et commerciales. En 1933, l’arrivée d’Hitler au pouvoir conduisit Schick et son épouse à s’établir à Paris. Il devait y passer presque tout le reste de son existence. Appartenant à un milieu très cultivé, il publia des livres consacrés à Gogol et Pouchkine, respectivement inspirateurs de Chostakovitch et de Tchaïkovski avec les opéras « Le Nez » et « Eugène Onéguine ». Schick fut aussi d’une loyauté exemplaire à l’égard de la France. Il entra dans la Résistance en 1942. En d’autres termes, l’homme auquel est consacré le présent article ne traversa jamais les humeurs négatives de Dostoïevski, un autre géant des lettres russes.[2]

L’année 1948 marqua la naturalisation française de Schick. Il vécut ainsi une adoption, partagée – entre autres – avec le compositeur et pédagogue Max Deutsch (1892-1982), l’un des disciples d’Arnold Schoenberg. Cependant, Schick recherchait une culture patrimoniale en matière de musique. Il n’était pas intéressé par l’avant-garde, d’autant que celle-ci avait été – durant les premières années du régime soviétique – associée à la pratique de l’Agitprop. La fascination d’une partie non négligeable des Français pour des dirigeants communistes comme Jacques Duclos ou Maurice Thorez ne lui convenait pas. Il vivait au milieu de réfugiés, ayant presque tout perdu et entretenant une vision fantasmée de la Russie des Romanov. Nombre d’entre eux – dont des princes devenus chauffeurs de taxi – se retrouvaient durant les réunions de la Société musicale russe à l’étranger, le bras armé du Conservatoire Rachmaninov. Ce dernier, crée en 1924, existe toujours. Il compta Chaliapine et Glazounov parmi son corps enseignant. Schick fut le secrétaire du Conservatoire Rachmaninov entre 1946 et 1948.

Schick fréquentait avec assiduité une enclave incarnant un monde disparu à jamais. Son carnet d’adresses était conséquent. On y trouvait les noms de Serge Lifar (1905-1986) ou de la femme peintre Natalia Gontcharova (1881-1962), ayant souvent travaillé pour les Ballets russes. D’ailleurs, Schick était collectionneur d’œuvres d’art. Il avait acquis en particulier une « Nature morte avec théière et plateau suspendu ”, signée Piotr Konchalovski (1876-1956), l’un des coryphées de l’avant-garde russe des années 1910. [3] Comme il aimait manifestement la communication, Schick se mit au service de la revue « La Pensée russe », organe des déracinés fondé en 1948. Il la fournit en comptes-rendus de concert, comme de spectacles de danse et d’opéra deux décennies durant, soit de 1948 à 1968. Conservées et répertoriées dans une vingtaine d’albums, ces chroniques restent pour le moment inédites en français. Rédigées selon les préceptes d’un russe élégant, elles nous informent sur des manifestations de premier ordre s’étant déroulées à Paris. Se développe ainsi un témoignage singulier. Il est, en effet, formulé dans une langue autre que le français, tout en traitant de manifestations artistiques s’étant tenues pour le public de la capitale.

L’abondance des sujets musicaux ayant suscité les publications de Schick dans « La Pensée russe » me conduit à prendre une seule année – 1952 – comme exemple. Au cours de celle-ci, le Russe de Paris écouta le baryton Doda Conrad (1905-1997) et le pianiste américain Leon Fleisher (1928-2020), un disciple d’Artur Schnabel, dans un programme de lieder de Schubert. Une soirée mémorable de musique de chambre se déroula également quand le monstre sacré Arthur Rubinstein (1887-1982), offrit un récital voué à l’un de ses compositeurs de prédilection, Chopin. En mai, Schick se rendait au Théâtre des Champs-Élysées afin d’entendre Charles Munch (1891-1968) et le Boston Symphony Orchestra, dont il était dorénavant le directeur musical. La phalange effectuait sa première tournée européenne. Elle fut un événement considérable. En raison de la double culture franco-germanique le caractérisant, Munch conduisit la « Symphonie fantastique » de Berlioz et la 4ème Symphonie en mi mineur opus 98 de Brahms. Le rétablissement de la vie musicale internationale profita également à un certain Herbert von Karajan.

Eu égard à ses problématiques accointances passées avec le régime nazi, celui-ci ne bénéficiait pas – en 1952 – d’une réputation immaculée. Mais sa collaboration avec le Philharmonia Orchestra de Londres lui permit de reprendre une place enviable dans la vie musicale internationale. Les Parisiens le constatèrent quand Karajan vint leur rendre visite avec la phalange britannique. Les auditeurs furent gratifiés d’une symphonie de Beethoven, du « Don Juan » de Richard Strauss et de l’ouverture des « Maîtres-Chanteurs de Nuremberg ». De surcroît, la passion native des Russes cultivés pour l’art de la danse incita Schick à suivre les représentations données par le New York City Ballet, dont le directeur artistique était George Balanchine (1904-1983). D’origine géorgienne, il travailla régulièrement avec Igor Stravinsky. A l’inverse de nombre de personnes de son entourage, Schick s’intéressait manifestement à l’auteur du « Sacre du printemps ». On ne sait pourtant rien au sujet de sa position à l’égard de Serge Prokofiev, ayant vécu à Paris de 1924 à 1936, et des futuristes russes comme Nicolas Roslavetz (1881-1944). Comme on le sait et au risque d’être redondant, les cercles fréquentés par Schick étaient nourris de souffrance à la suite de l’exécution de Nicolas II et de sa famille, comme de déracinement. Ils préféraient la 3ème Symphonie en ré majeur dite « Moscou » opus 43 de Charles Tournemire (1870-1939) aux « Visions fugitives » opus 22 de Prokofiev.

Une pareille approche était liée par définition à la situation géopolitique des années 1950. Tandis que Staline approchait du terme de sa vie, Schick observait l’importance du Parti Communiste Français. Elle était telle que l’on vendait « L’Humanité » aux entractes de la Salle Pleyel, les soirs où le violoniste David Oïstrakh (1908-1974) s’y faisait entendre. En d’autres termes, les archives conservées par le petit-fils de Schick rappellent qu’il y avait alors deux visions antinomiques de la Russie.

Dr. Philippe Olivier

[1] Henri Alleg : « L’URSS et les Juifs », Messidor, Paris, 1989, p. 236.

[2] Saluons la récente réédition – chez Agone – du livre magnifique de Nina Gourfinkel (1900-1984) sur Dostoïevski. Malheureusement, la maison d’éditions marseillaise a validé une version du texte laissant passer une erreur à répétitions : selon celle-ci, les années 1860 y deviennent souvent les années … 1960. Un pareil manque de sérieux s’avère inquiétant

[3] Cette peinture a été conservée à la Galerie d’État de Perm, ville de l’Oural. Elle a fait l’objet d’une vente chez Sotheby’s Londres en 2021.