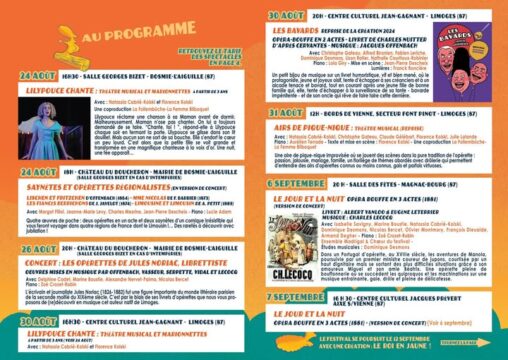

L’opus 8 du « Festival opération opérette » produit par « la Follembûche » était cette saison encore une fois particulièrement riche. S’ajoutaient aux « saynètes et opérettes régionalistes » et à Lilypousse chante les fondamentaux du Festival, le concert « Les opérettes de Jules Noriac, librettiste », la reprise d’un grand classique du répertoire, les Bavards, la quasi-exhumation du Jour et la Nuit, un opéra-bouffe de Charles Lecocq, mais aussi une création, une opérette fantastique d’un compositeur limougeaud, Artuan de Lierrée, livret de Christophe Thill.

« Les opérettes de Jules Noriac, librettiste » (Bosmie L’Aiguille, Mairie / Château du Boucheron)

C’est pour mettre en lumière les livrets écrits par Jules Noriac (1826-1882), natif de Limoges, qu’a été imaginé un concert d’exception. Jules Cayron, de son vrai nom (Noriac en est l’anagramme), était homme de lettres, journaliste, dramaturge, directeur de théâtre et librettiste. Comme journaliste il a dirigé la rédaction du Figaro dans lequel il écrivait, comme romancier il a commis le 101e régiment, physiologie militaire et la Bêtise humaine, comme directeur il a assuré les plus hautes fonctions directoriales aux Variétés et aux Bouffes-Parisiens, comme librettiste il a collaboré avec, entre beaucoup d’autres, Charles Lecocq, Jacques Offenbach, Léon Vasseur, Gaston Serpette, Paul Vidal. Les trois derniers noms, notamment Vasseur et Serpette, ne sont plus très connus ; leurs œuvres ont quitté la scène. Le récital a eu une fonction de mémoire de l’opérette.

Les extraits retenus s’échelonnaient de 1871 à 1877 (ceux de 1892 étaient posthumes). Les compositeurs d’opérettes les plus connus à l’époque sont Charles Lecocq, Robert Planquette, Louis Varney et toujours Jacques Offenbach. Pourtant Léon Vasseur et Gaston Serpette ont été tout aussi productifs. Jules Noriac a été le librettiste de plusieurs de leurs ouvrages. Tous ces compositeurs, sauf Offenbach à la carrière en partie antérieure, s’inscrivent dans le courant nouveau de l’opérette classique (dénommée opéra-comique sur la plupart des partitions) qui succède à l’opéra-bouffe du Second Empire. On cite souvent la Fille de Madame Angot (1873) de Lecocq comme l’ouvrage fondateur de l’opérette bourgeoise. Il semble bien que la Timbale d’argent de Vasseur représentée en 1872 ait pu tout autant catalyser l’esprit du nouveau genre (sujet grivois, musique d’opéra-comique, Anna Judic comme interprète incarnant le nouveau style).

Léon Vasseur (1844-1917) était passé par l’École Niedermeyer comme plusieurs autres compositeurs de son temps. C’est par quatre extraits de la Timbale d’argent qu’a débuté le concert. Dans les « couplets de la Timbale » et la « Leçon de coquetterie » Delphine Cadet met en avant les mots sans céder sur le choix des couleurs, l’élégance de la mélodie ou le soin apporté à la rythmique. La sérénade de Muller permet à Alexandre Nervet-Palma de chanter avec une ligne de chant surplombante et une richesse de timbre un extrait qui colle à la voix d’un authentique ténor d’opéra-comique dans la lignée des Amade et Alvi. Le « Duo de la cloche » aux allures d’opéra fait revenir Delphine Cadet au côté d’Alexandre Nervet-Palma, mais donne aussi à Nicolas Bercet l’occasion d’une éloquente première intervention. On ne quitte pas Léon Vasseur avec la « romance des colombes » tirée de la Petite Reine (1873) dans laquelle pour sa première entrée en scène Marine Boustie dévoile une voix joliment articulée aux sonorités raffinées. Après une étourdissante « chanson espagnole » extraite de la Cruche cassée (1875) où Delphine Cadet déploie un autre aspect de son talent, l’énergie et la projection, ce sont quatre numéros de la Sorrentine (1877) qui sont proposés. Dans cet ouvrage un peu malmené par la critique Noriac était associé à Jules Moinaux, le père de Courteline. Pour commencer encore un air de sérénade « Voici le jour » dans lequel le sens de la mélodie et de la modulation caractérise une nouvelle fois l’art d’Alexandre Nervet-Palma. Il retrouve dans le duo « Après une nuit tourmenté » le lyrisme expressif de Marine Boustie. Nicolas Bercet met tout son engagement et son ample vocalité dans les « couplets du bouquet », avant de retrouver dans un espiègle « duetto des ouvriers » Alexandre Nervet-Palma, toujours stylé ; les numéros baryton-ténor demandent de la complémentarité ici parfaitement trouvée et mise au service de l’alacrité du récit.

Gaston Serpette (1846-1904) est un autre nom que ce récital rare a permis au public de découvrir. Le compositeur était un premier Prix de Rome et il signa des ouvrages remarqués bien dans l’esprit de l’opéra-comique, genre qui n’a aspiré qu’à trouver une voie propre après 1870, plus légère que celle des Auber et Boieldieu qui a précédé. La Branche cassée propose un ensemble « scène, chanson de l’eau claire et trio » ; Delphine Cadet, Marine Boustie et Nicolas Bercet allient leurs voix dans le soin apporté à la dramaturgie propre au numéro et dans un chant très accordé.

Jacques Offenbach, très proche de Jules Noriac, fut un de ceux auquel l’auteur donna des livrets. Il s’agit en l’occurrence de l’Offenbach d’après 1870, celui qui commence par s’inquiéter de la concurrence des nouveaux musiciens, mais qui va réaliser le tour de force de donner encore quelques unes de ses grandes partitions. Celle de Pierrette et Jacquot n’est sans doute pas de celles-là, du moins pour l’ampleur ; le « quatuor et ronde savoyarde » est d’un Offenbach des plus inspirés bien dans l’époque à laquelle il s’est adapté, mais également n’oubliant pas ce que le sens du rythme et de la construction avaient apporté de déterminant dans la période impériale. Nos quatre interprètes y sont impeccables. Marine Boustie détaille ensuite l’air de « la laitière et le pot au lait » tiré de la Boîte au lait (1876) avec les nuances qui s’imposent. Le concert comprenait également trois extraits d’Éros de Paul Vidal (1863-1932), un autre Prix de Rome, ainsi qu’en bis le boléro et final du Barbier de Trouville (1871) ; ce numéro endiablé était d’un Charles Lecocq des débuts ouvrant une période majeure de l’opérette française.

Les quatre chanteurs ont été très applaudis, tout comme la pianiste Zoé Crozet-Robin, très au fait d’un répertoire un peu oublié, mais qu’elle sait rendre vivant. Le public a manifestement apprécié un moment qui le plongeait dans la rareté et le raffinement.

Didier Roumilhac

26 août 2025

Piano : Zoé Crozet-Robin

Marine Boustie / Delphine Cadet / Alexandre Nervet-Palma / Nicolas Bercet

Les Bavards de Jacques Offenbach (Centre Culturel Jean Gagnant, Limoges)

Le Festival se poursuivait avec la reprise des Bavards d’Offenbach, livret de Charles Nuitter, donnés lors de l’édition de 2024. On renvoie donc à notre compte rendu de l’an dernier. La même mise en scène et les mêmes interprètes ne pouvaient qu’enchanter une nouvelle fois le public.

Jean-Pierre Descheix, le metteur en scène, détient les clefs d’un incontestable petit chef d’œuvre qui appartient à une des périodes les plus productives du compositeur (1862-63). Le spectacle semble ne pas mettre les pieds sur terre. De la scène de rue (acte I) à l’intérieur bourgeois (acte II), des problèmes surréalistes de logorrhée aux questions d’argent, des revirements surprenants aux stratagèmes amoureux, de la « chaleur accablante » à la scène de repas loufoque, il ne manque rien comme ingrédients au plus étrange des opéras-bouffes. L’action enlevée et quasiment chorégraphiée va bon train. Les effets comiques sont réglés au millimètre. Le dénouement à la Feydeau fait succéder au côté un peu inquiétant du mutisme le remplissage de la scène révélateur d’un happy-end original.

La distribution répond avec virtuosité à la proposition la plus stimulante et jouissive qui soit. Alfred Bironien réellement filmique et à l’élocution irrésistible, Christophe Gateau à la verve vocale sans faille, Fabien Leriche à l’éloquence théâtrale bienvenue, Dominique Desmons à la projection sans égale et la vis comica impayable, Lise Ratier joliment musicale et aux aigus assurés, fine comédienne de surcroît, Nathalie Courtioux-Robinier à la démesure géniale presque impensable composent un plateau exceptionnel. Sans oublier ni le superbe jeu pianistique de Lola Giry, ni le chœur mi-comprimari mi-soudé, ni les lumières de Franck Roncière. Ni les applaudissements du public à n’en plus finir.

Didier Roumilhac.

30 août 2025

Piano : Lola Giry

Mise en scène : Jean-Pierre Descheix

Lumières : Franck Roncière

Décor : Martine Goutte

Roland : Alfred Bironien

Inès : Lison Ratier

Béatrix : Nathalie Courtioux-Robinier

Sarmiento : Fabien Leriche

Cristobal : Christophe Gateau

Torribio : Dominique Desmons

Figaro / chœur : Luc Boutin

Carmen / chœur : Sabine Gaudrey

Sganarella / chœur : Morgane Kabiry

Sancho Pança / Pedro / chœur : Simon Fradet

Chœur : Florestan Vergnaud

Chœur : Agnès Gouton

Chœur : Charles Duverneix