A l ‘approche des représentations de l’Opéra-Tango Mateo présenté du 12 au 14 septembre au Théâtre du fort Antoine à Monaco, nous avons rencontré l’acteur et metteur en scène italo-argentin Carlos Branca

Quelle est l’origine de cette œuvre ?

L’œuvre originale, Mateo, a été écrite en 1923 par Armando Discépolo. Elle est considérée comme un classique du théâtre de prose en Argentine et en Amérique du Sud.

Comment est-elle devenue une œuvre musicale ?

En 1999, le poète et dramaturge argentin Javier Adurz, avec le compositeur Martín Palmeri, ont transformé la pièce en une œuvre musicale. Depuis, elle a été jouée à Vienne, à Paris et en Argentine.

Comment définiriez-vous le genre de cette pièce ?

Elle appartient au “grotesco”, un genre qui se situe toujours à la frontière entre la comédie et la tragédie. Cette ambiguïté crée un mélange d’émotion et d’ironie très particulier.

Quel rôle joue la musique dans ce spectacle ?

La musique de Martín Palmeri est la colonne vertébrale de l’œuvre. Elle est invisible, mais elle engendre des images, des émotions et des fantasmes dans l’esprit du spectateur.

Pourquoi avoir intégré la danse ?

C’est un double hommage : d’une part à la tradition argentine, d’autre part à l’opéra français, qui depuis ses origines a toujours été imprégné de danse.

Pouvez-vous nous présenter les personnages principaux ?

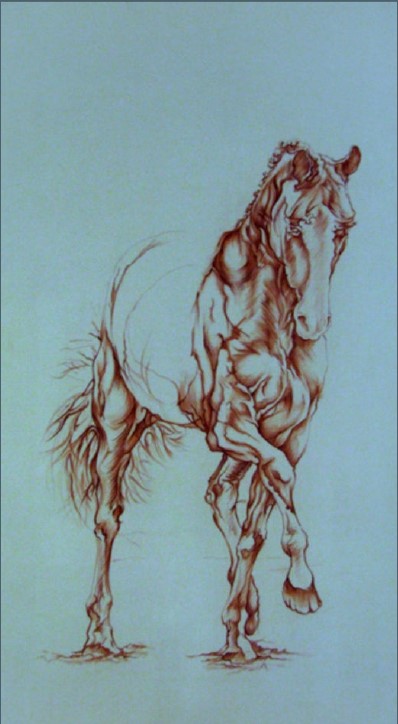

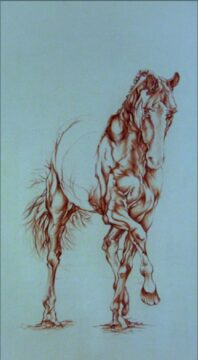

Le centre de l’histoire est Mateo, le cheval, et son alter ego, Don Miquele. Mateo a nourri la famille par son travail, mais il vieillit en même temps que Miquele. Tous deux ne peuvent faire face au progrès et à l’arrivée de l’automobile. Leur lien est profond, silencieux, empreint de nostalgie. À travers eux, la pièce interroge notre rapport aux animaux, à la confiance, à la loyauté, et à la manière dont ces valeurs s’effritent dans les temps modernes.

Quelles autres figures marquent le récit ?

Deux personnages se détachent : Severino, incarnation grotesque du mal, une sorte de mafieux tentateur qui profite du progrès pour semer la corruption et Doña Carmen, l’épouse et mère exemplaire, qui tente de préserver l’unité familiale et de tempérer les conflits.

Quels sont les thèmes centraux abordés dans l’œuvre ?

Le conflit entre tradition et modernité, la tentation face à la misère, la perte de valeurs, mais aussi le choc des générations. Les enfants de Miquele représentent le monde coloré, plein de rêves et d’ambition, en opposition au monde en noir et blanc de leur père, figé dans le passé.

La scénographie semble jouer un rôle important. Comment l’avez-vous conçue ?

Elle est pensée comme un espace symbolique : des chevaux miniatures, presque caricaturaux, répétés comme dans un carrousel, symbolisent le lien de Miquele à son passé. Ils contrastent avec l’énergie des enfants. Une table, quelques chaises, suffisent à évoquer la maison. Le tout dans un espace qui rappelle un ring de boxe, pour souligner les affrontements.

L’œuvre sera jouée au Théâtre du Fort Antoine. En quoi ce lieu influence-t-il la mise en scène ?

Comme dans la tradition du théâtre grec, le spectacle commencera à la lumière naturelle et se terminera à la lumière artificielle. Ce passage du jour à la nuit accompagne la dramaturgie et renforce l’atmosphère tragique et grotesque de l’histoire.

Que souhaitez-vous transmettre au public à travers cette production ?

Une réflexion sur notre rapport au passé, à la nature et au progrès. Mateo n’est pas seulement l’histoire d’un homme et de son cheval, mais une métaphore universelle de ce que nous perdons quand les “temps modernes” avancent trop vite.

Propos recueillis pas Pascal Terrien

Retrouvez notre dossier Mateo ici