Le niveau des interprètes français de musique de chambre n’a pas cessé de s’élever depuis le milieu des années 1980. Pour preuves, l’enregistrement sur le vif de l’intégrale des quatuors de Beethoven par le Quatuor Ysaÿe et l’époustouflant premier disque compact du Trio Pantoum. Ses membres n’ont pas quatre-vingts ans à eux trois. Ces deux pierres blanches se voient publiées par le label « La dolce volta », implanté en Picardie. Autant de performances méritant des lauriers !

****

La paisible petite ville de Compiègne a une histoire commune avec celle du disque classique en France. Elle a été d’abord le berceau du label « Calliope », crée en 1971 et animé des années durant par Jacques Le Calvé (*1933). Ce dernier aura produit divers enregistrements du violoncelliste André Navarra, du pianiste Théodore Paraskivesco, de l’organiste Louis Thiry, du baryton Jacques Herbillon et du Quatuor Talich. Depuis, la cité de l’Oise se trouve être aussi le lieu de résidence de « La dolce volta », dont le logo représente un scooter à l’italienne. Fondée en 2011 et dirigée depuis 2013 par Michaël Adda, l’entreprise est l’un des rares labels français classiques à se maintenir. Comme chez son concurrent Hortus, les productions « La dolce volta » se distinguent par de superbes livrets, une iconographie soignée et une mise en page raffinée.

Du côté des artistes, le niveau s’avère élevé. Si l’on se limite aux pianistes, on trouve Vanessa Wagner, Wilhem Latchoumia, Michel Dalberto, Philippe Bianconi, Aldo Ciccolini ou Jean-Philippe Collard. Près de quatre générations distinctes. Dès lors, la dimension patrimoniale est là. Elle se trouve aussi portée par un monument dû au Quatuor Ysaÿe. Il se compose d’un coffret de sept disques compact, reprenant l’intégrale des quatuors de Beethoven donnée – en 2008 – au Musée d’Orsay par les Ysaÿe, à l’heure où ils se trouvaient au sommet de leur art. D’une manière étonnante, cet enregistrement de référence est paru seulement en 2024. Mais il a l’avantage d’exister. Il témoigne de l’histoire d’une formation française née en 1984 et ayant effectué ses adieux trente ans plus tard, au cours d’un mémorable concert s’étant déroulé Salle Gaveau.

Durant cette tranche temporelle, les Ysaÿe ont connu le sort de presque tous les quatuors : les changements d’instrumentistes parmi les pupitres. Il a eu deux primarii, deux seconds violons et cinq violoncellistes, dont le regretté Michel Poulet. Par contre, l’alto est resté inamovible, servi par Miguel da Silva. Le développement du Quatuor Ysaÿe aura bénéficié d’une double donne favorable. D’une part, le soutien réel du ministère de la Culture et de l’entreprenante association « Pro Quartet ». De l’autre, les bénédictions répandues par la mécène Annette Schlumberger (1905-1993). Cette fée a tiré les Ysaÿe du grenier inhospitalier et glacé de la rue de Sèvres où ils répétaient pour une salle chauffée et confortable sise dans un immeuble de la rue de Varenne qu’elle possédait. L’impérieuse Mme Schlumberger les a fait également jouer à l’Académie de musique de Villecroze – localité du Var – sur laquelle elle exerçait un contrôle sourcilleux, un rien despotique. On se souvient aussi du concert strasbourgeois de l’automne 2000 du Quatuor Ysaÿe, donné au Palais du Rhin lors du Sommet du Yiddish, soirée contre l’organisation de laquelle avait intrigué un petit marquis local, à la fois lourd et prétentieux, se prenant pour ce qu’il ne fut jamais : un spécialiste de niveau élevé.

L’écoute du coffret Beethoven des Ysaÿe suscite nombre de superlatifs. Elle atteste de leur niveau planétaire – aux côtés des Quatuors LaSalle, Busch ou Amadeus – et de leur appartenance à la vraie tradition française de la musique de chambre, celle où scintilla naguère le Quatuor Capet. Ayant prospéré trente-cinq ans durant, entre 1893 et 1928, il fut un propagandiste majeur de Beethoven. Ne donna-t-il pas – en l’espace d’une décennie – mille-soixante-dix-fois l’un des quatuors de Beethoven ? Il y eut antan les intégrales Beethoven des Capet et des Amadeus. Il y a, de même, celle des Ysaÿe. Figurent, au nombre de ses splendeurs, son jeu du Quatuor dit « Les Harpes » opus 74, du Quatuor dit « Sérieux » opus 95 ou de la légendaire Grande Fugue opus 133. Quant aux Quatuors opus 130 et 131 restitués par les Ysaÿe, ils sonnent comme ce qu’ils sont en vérité : des énigmes éternelles. D’ailleurs, la « Cavatine » de l’opus 130 ne fut pas jouée par hasard durant les obsèques suisses de Thomas Mann en août 1955. Un mystère musical rencontrait ainsi un mystère littéraire, au demeurant épris de musique.

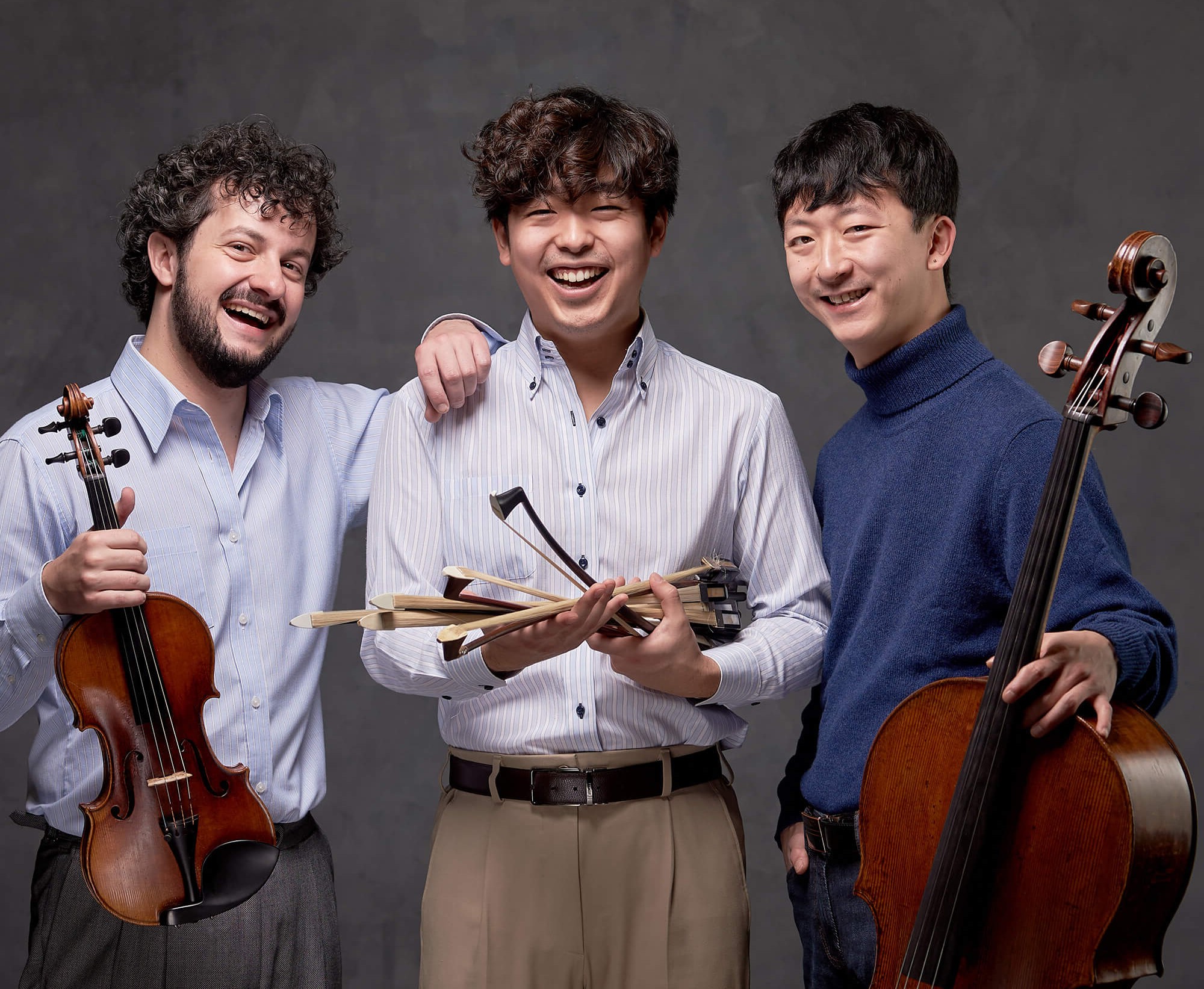

Un patriotisme élémentaire conduit à noter que le Quatuor Ysaÿe aura mené – en matière de musique de chambre – vers un niveau d’éxécution inexistant en France au début des années 1970, quand bien même le Quatuor Parrenin obviait alors à une inquiétante vacuité. La jeune génération actuelle est, à quelque part, la fille des Ysaÿe. On le note avec l’étonnant Trio Pantoum, constitué voici une décennie, tandis que ses membres étudiaient au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. D’ailleurs, Miguel da Silva – l’altiste des Ysaÿe – aura accompagné de ses conseils expérimentés la progression impressionnante des Pantoum. Leur premier disque compact est consacré à Ravel, à Arensky et à Miroslav Srnka (*1975). Il serait utile d’ajouter à son livret – en dépit de l’intérêt des textes insérés là – des informations élémentaires sur les années de composition des œuvres. Le public actuel est de moins en moins préparé en matière de culture générale et pis encore en matière d’histoire de la musique. Certains prennent même Monteverdi pour un compositeur … romantique !

Il est réjouissant de constater que, à l’inverse d’une jeunesse globalement hostile à l’effort, revendiquant le droit à la paresse avec le soutien de la déconcertante parlementaire Sandrine Rousseau, une jeunesse désorientée en tout et en proie à une ignorance inquiétante, les Pantoum – comptant moins de quatre-vingts ans à eux trois – marchent sur des sentiers d’excellence et de lumière. Ils incarnent aussi la globalisation actuelle. Le pianiste du trio est d’origine japonaise, le violoncelliste d’origine coréenne et le violoniste d’origine alsacienne. Une particularité rappelant que Strasbourg et ses environs ne seront jamais entièrement de culture française. De même, le programme du disque compact passe par notre pays, la Russie et la République tchèque. Grâce à Ravel, Arensky et Srnka. Natif de Prague, aujourd’hui professeur au Conservatoire de Cologne et ancien élève de Philippe Manoury, ce dernier combine grâce à « Emojis, Likes and Ringtones » une plongée judicieuse dans le monde de la communication avec des exigences de très haute virtuosité, héritées de la tradition du répertoire tchèque du 19ème siècle. Sa présence atteste de l’intérêt des Pantoum pour la création de notre temps. Quant au contraste avec Anton Arensky (1861-1906), grand notable de l’Empire des Romanov, il est réussi.

Le « Trio en ré mineur » opus 32, datant de 1894, mène parmi un monde d’où les marques de Tchaïkovski et du romantisme germanique ne sont pas des concepts. Au cours de cette œuvre d’ampleur – comme pour tout le disque compact –, on est enchanté devant le degré de virtuosité des interprètes. Face au clavier, Kojiro Okada délecte l’auditeur de figures maniéristes issues du grand style viennois et passées au tamis slave, comme d’un sens conséquent de la dynamique. Le violoncelliste Bo-Geun Park a un style personnel dont l’aspect remarquable laisse croire qu’il joue plusieurs instruments. Elle permet ainsi de passer d’un répertoire à un autre. Quant au violoniste Hugo Meder, il subjugue par la variété des couleurs qu’exprime son instrument. Cette marque distinctive est celle d’un grand chambriste, comme d’un curieux passionné, analysant les enregistrements de Jascha Heifetz ou de Jacques Thibaud pour en tirer des inspirations timbriques.

Voici qui prospère forcément au long du fameux « Trio en la mineur » de Maurice Ravel dont le second mouvement – intitulé « Pantoum » – est à l’origine du nom d’une formation aussi prometteuse. En tout cas, ce programme bien contrasté couvre près d’un siècle et demi d’inventions musicales. Il montre une énergie hors du commun et prouve les avancées effectuées parmi les instrumentistes formés en France. Je me souviens encore de ma première écoute du « Trio » de Ravel. C’était au Festival de Besançon, au début des années 1970. Le Trio Fontanarosa était à l’œuvre. Non sans des hésitations. Depuis, les Ysaÿe, une poignée d’autres formations s’étant constituées sans recherche de l’esbrouffe et les Pantoum ont contribué à une vraie révolution copernicienne.

Dr. Philippe Olivier